- Accueil

- Pour commencer le voyage...

- Plan du site

- Du côté d'Amiet DUCOS

- Les origines des DUCOS

- Les origines des FATIN

- Les origines des TARDIVIER

- Les origines des ROSSIGNOL

- Les origines des de BARITAULT

- Les origines des FLOUS

- Les origines des BERNADA - LAMORERE

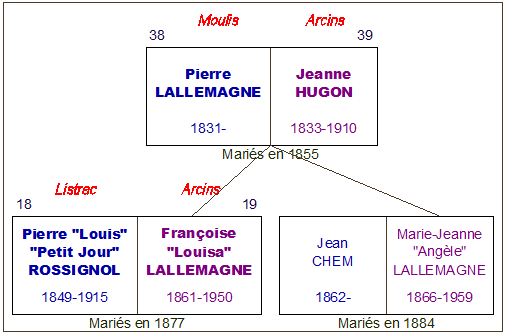

- Les origines des LALLEMAGNE

- Son grand-père paternel : Bertrand DUCOS

- Sa grand-mère paternelle : Marie FATIN

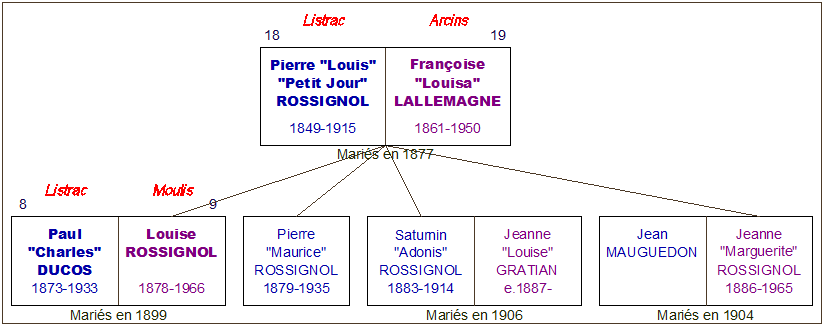

- Son grand-père maternel : Pierre "Louis" ROSSIGNOL

- Sa grand-mère maternelle : Françoise "Louisa" LALLEMAGNE

- Son père : Paul "Charles" DUCOS

- Sa mère : Louise ROSSIGNOL

- Pierre "Amiet" DUCOS

- Du côté de Marcelle GUIBERT

- Les origines des GUIBERT

- Les origines des LAROCHE

- Les origines des PONS

- Les origines des CAREL

- Son grand-père paternel : Jean "Jules" GUIBERT

- Sa grand-mère paternelle : Marie "Suzanne" LAROCHE

- Son grand-père maternel : Pierre "Julien" PONS

- Sa grand-mère maternelle : Jeanne "Dorothée" CAREL

- Son père : Pierre "Charles" GUIBERT

- Sa mère : Joséphine PONS

- Marcelle GUIBERT

- Du côté d'Henri PONTET

- Les origines des PONTET

- Les origines des MEYRE

- Les origines des LACOURTI

- Les origines des CONSTANTIN

- Les origines des BOUSCARRUT

- Les origines des JUFORGUES

- Les origines des RAYMOND

- Son grand-père paternel : Jean "Alcide" PONTET

- Sa grand-mère paternelle : Marie "Ma" BOUSCARRUT

- Son grand-père maternel : Jean "Richard" JUFORGUE

- Sa grand-mère maternelle : Marie "Arnaudine" RAYMOND

- Son père : René PONTET

- Sa mère : Marie "Lucienne" JUFORGUE

- Pierre "Henri" PONTET

- Du côté d'Yvette GOFFRE

- Les origines des GOFFRE

- Les origines des MONNEREAU

- Les origines des JUSTE

- Les origines des ABRIBAT

- Les origines des CHARDON

- Les origines des DE MANDE DE MARCON

- Les origines des BUROT

- Son grand-père paternel : Jean GOFFRE

- Sa grand-mère paternelle : Marie "Estelle" MONNEREAU

- Son grand-père maternel : Pierre "Emile" JUSTE

- Sa grand-mère maternelle : Jeanne "Alice" ABRIBAT

- Son père : Pierre "Henri" GOFFRE

- Sa mère : Pétronille "Henriette" JUSTE

- Marie-Jeanne "Yvette" GOFFRE

- Cartes géographiques

- Arbres généalogiques

- Les listes

- Les statistiques

- Rechercher un ancêtre

- Par patronyme

- Les parcours militaires

- Les insolites

- Nos cousins célèbres

- Nos implexes

- Les origines de nos ancêtres

- En aparté

- Archives des billets d'actualité

- Livre d'or

- Contact

Généralités sur la généalogie

La numérotation Sosa, la recherche des ancêtres,... Quelques bases pour bien comprendre comment cela fonctionne.

Histoire générale de la famille dans le Médoc

Une présentation de la terre de nos origines, et les grandes ligne de l'histoire de notre famille au fil du temps...

Les calendriers

Explications sur les différents calendriers utilisés dans l'Histoire.

Convertir une date du calendrier républicain vers le calendrier grégorien

Repères historiques

Pour situer une date dans l'Histoire.

Les noms de famille

Quelques mots sur l'origine des noms de famille.

Les implexes

Qu'est-ce que c'est ?

Sa grand-mère maternelle : Françoise "Louisa" LALLEMAGNE

Se repérer dans l'espace :

- Arbres : 1- Arbre général - A8- Lallemagne

- Cartes : Page sur le Médoc - AUTOUR DE LISTRAC - Arcins - Moulis - Listrac

Dans le temps :

- Remonter vers : Les origines des LALLEMAGNE

- Aller vers son mari : Pierre "Louis" ROSSIGNOL

- Descendre vers sa fille : Louise ROSSIGNOL

Dans les périodes de sa vie :

(raconté par Pierre Ducos)

Les jeunes années

J’ai connu, sur ses vieux jours, mon arrière-grand-mère Françoise dite Louisa LALLEMAGNE 19 . Elle est née dans la commune d’Arcins, le 30 avril 1861. Mais elle grandit à Moulis, au lieu-dit Les Graves, avec sa sœur Marie-Jeanne dite Angèle LALLEMAGNE, où elle apprend à lire et à écrire. Sa photo ci-contre n'est pas très flatteuse, mais c'est la seule que je possède !

Le patois médocain

Louisa lit et parle le français, bien sûr, mais aussi et surtout un autre langage... Il s'agit du patois médocain, qui est une variante du gascon. C'est elle qui m’a appris ce langage. Faisons une brêve explication linguistique concernant ce patois, terme qui dans ma bouche n'a rien de péjoratif puisque c'est celui qui était utilisé par mes ancêtres pour désigner ce parler.

Sous la période romaine, le latin était bien sûr la langue officielle. Mais à côté du latin "classique", utilisé uniformément d'un bout à l'autre de l'Empire (langage véhiculaire), se développa un latin déformé suivant les localités et les régions (langage vernaculaire). Contrairement au latin officiel, employé principalement dans les écrits religieux et administratifs, ce latin "autochtone" était plutôt utilisé à l'oral et au quotidien dans les foyers. En quelques siècles, entre 400 et 600 après J.C., il devint un latin "vulgaire", c'est-à-dire populaire. Ce langage oral est bien basé sur le latin, mais emprunte à la fois du vocabulaire aux langues d'origine parlées avant l'arrivée des Romains, et aux langues amenées par les nouveaux envahisseurs germains. Avec le temps, ce latin se diversifie suivant les zones géographiques, prend aussi des accents différents, et vers les années 800-850, des subdivisions locales se généralisent en un grand nombre de dialectes différents dans toute l' Europe. L'adjectif "roman" permet de clairement distinguer la langue obtenue du latin dont elle est issue. Ces langues romanes deviendront le castillan, le catalan, le portugais, le français, l'italien, le rhétique (région des Alpes entre Rhin et Danube), le sarde (en Sardaigne), le roumain et l'occitan.

Le gascon et les langues occitanes

Dans le tiers sud de la France, un groupe de langues occitano-romanes se met donc en place, et entre le XIème et XIIIème siècle, ce groupe donne 5 langues occitanes : le limousin, l'auvergnat, le vivaro-alpin, le languedocien et le provençal. On a longtemps cru que le gascon, parlé en Gascogne dans le sud-ouest du pays et donc en Médoc, était issu de ce groupe occitano-roman. Mais de récentes recherches ont démontré qu'il n'en est rien. Dans la Revue de linguistique romane de 2002, le professeur Jean-Pierre CHAMBON de la Sorbonne et Yan GREUB du C.N.R.S., démontrent que le gascon est apparu, émancipé du latin, à partir de l'an 600. Or à cette époque, l'occitan, ou langue d'Oc, n'existait pas encore... Le troubadour Raimbaut de VAQUEIRAS, qui écrivait des poésies en langue d'Oc au XIIIème siècle, qualifiait clairement le gascon de langue étrangère. Même si l'amalgame semble évidente au nom d'une simplification qui méprise la réalité, le patois médocain, variante du gascon comme l'est également le béarnais, n'est donc pas à l'origine un langage occitan ! La proto-langue développée entre les Pyrénées et la Garonne est l'aquitanique, mêlant celle des tribus celtes présentes sur les lieux et celle des voisins Ibères (les Vascons, qui donneront les noms "basque" et "gascon"). Ce n'est qu'au fil des siècles que le gascon évolue au contact de l'occitan voisin, et qu'on assiste à une sorte d'assimilation linguistique a postériori qui fait qu'aujourd'hui, le gascon est considéré comme une variété d'occitan.

Si le sujet est aujourd'hui encore polémique, on peut par contre constater que le gascon médocain est très proche du gascon garonnais et landais. On peut aussi remarquer une légère différence du patois parlé en bas-Médoc par rapport au reste de la presqu'île, notamment sur les inflexions phonétiques. C'est donc cette langue, si riche et si particulière, que parle Louisa à la maison, comme tous les habitants du sud-ouest. Car si à l'école, les enfants parlent et apprennent le français, sitôt rentrés au logis, tout le monde se parle en patois ! Mais l'arrivée de la T.S.F., puis plus tard de la télévision, allait uniformiser le langage parlé dans les foyers, y imposant le français et l'accent parisien des présentateurs dans toutes les régions françaises ! Aujourd'hui, seules les personnes âgées savent encore parler le gascon. Des personnes d'âge mûr peuvent le comprendre pour avoir entendu ce parler dans leur enfance, mais les jeunes générations l'ignorent en très grande majorité. Aquò 's damatge !

La famille

Louisa n'a que 16 ans quand elle épouse Pierre ROSSIGNOL 18 , que tout le monde appelle "Louis", le 29 novembre 1877 à Moulis. La veille, le jeune couple passe un contrat de mariage chez Maître Théodore DUPUY, notaire à Listrac. Ce contrat stipule que les époux vivent sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, leurs biens propres acquis avant leur union étant exclus de ladite communauté.

Les parents de Louisa lui donnent à l'occasion de ce mariage, un lit bateau en bois de noyer avec ses couches, couvertures et garnitures, une armoire également en bois de noyer, 6 chaises fines, une petite table en noyer, une petite glace, 6 draps de lit, 6 serviettes et 6 essuie-mains. Le notaire estime l'ensemble à 250 Francs. Du côté ROSSIGNOL, on constate que les parents du marié sont un peu moins riches : ils lui offrent 6 draps de lit, 6 serviettes et 6 essuie-mains, le tout d'une valeur de 60 Francs. Ce qui ne tombe pas dans la communauté, les biens propres à chaque époux, sont les habits, les linges, les bijoux et les charrues.

Une fois mariés, Louis ROSSIGNOL 18 et Louisa LALLEMAGNE 19 s'installent d'abord au village Les Graves, puis dans celui du Maliney, les deux à Moulis, dans ce relatif confort. Le jeune couple a 4 enfants :

- Louise ROSSIGNOL 9 , née en 1878 au lieu-dit Les Graves (Moulis).

- Pierre dit Maurice ROSSIGNOL, né le 27 septembre 1879 au Maliney (Moulis). A partir d'environ 15 ans, il devient journalier pour aider ses parents financièrement (recensement 1896), et ce pour divers patrons moulissois. Avant 1906, il est vigneron au Château Lestage à Listrac, puis pour Monsieur DELORS (recensement 1911 et 1921).

Au moment de se présenter au service militaire en 1900, il est exempté, et cette décision sera de nouveau confirmée par le Conseil de révision du 22 décembre 1914, au début de la Grande Guerre. Je n'ai malheureusement pas de détail sur les raisons de cette exemption, liée sans doute à un problème de santé. Mais le 19 avril 1917, la Commission Spéciale de la réforme, qui se tient ce jour-là à Castelnau, le déclare finalement bon pour le service armé. Durant les 2 dernières années de guerre, Maurice va connaître 5 affectations différentes ! Le 22 mai 1917, il rejoint le 58ème Régiment d'Artillerie, qui est cantonné dans la Meuse près de Verdun. Presque un an après, il part le 31 mars 1918 à destination du C.A.C. (Corps d'Armée Colonial) d' Ancerville (Zone des armées), toujours dans la Meuse, et arrive le 3 avril en subsistance au 45ème Régiment d'Artillerie de Campagne près d' Amiens dans la Somme. Puis il passe au 48ème Régiment d'Artillerie le 1er mai 1918 à Cuvilly dans l' Oise, où il reste 2 mois. En effet, le 6 juin, il est au 234ème d'Artillerie, à Cantigny dans la Somme, et de là participe à l'avance victorieuse des troupes qui refoulent l'ennemi avec l'aide de l'armée américaine. L'ensemble du régiment, malgré la fatigue, le mauvais temps et le manque de chevaux, continue de poursuivre les Allemands jusque dans la région de Guise dans l' Aisne. Totalement épuisé par ces longs mois d'efforts continus, le régiment est relevé 8 jours avant la victoire finale du 11 novembre 1918. Après la guerre, Maurice fait une période d'exercices du 12 novembre 1918 au 24 février 1919, et se retire à Moulis pour revenir enfin à la vie civile.

En 1926, les listes de recensement indiquent qu'il reprend aussi le second métier de son père, à savoir sabotier. Mais en dehors des travaux agricoles, il exerce en plus ses talents de musicien et de chanteur. On peut le voir les week-ends animer les bals, les noces et les banquets, jouant et chantant dans les fêtes de village. Il ne se mariera pourtant jamais, préférant vivre avec sa mère, maintenant veuve, au bourg de Moulis. C'est aussi là qu'il meurt le 11 novembre 1935, à seulement 56 ans. - Saturnin dit Adonis ROSSIGNOL, né le 17 septembre 1883 au Maliney. En 1906, il épouse Jeanne Louise GRATIAN (née en 1887). Il fait son service militaire dans le 4ème Régiment de Zouaves, régiment d'infanterie appartenant à l'armée d' Afrique, en décembre 1904, et devient caporal le 22 février 1906. Il fait la campagne de Tunisie du 2 décembre 1904 au 13 juillet 1907, et obtient un certificat de bonne conduite. Le 4 août 1914, il est rappelé à l'activité pour la mobilisation générale, et intègre le 144ème Régiment d’Infanterie à Bordeaux. Le 7 août, le régiment se rassemble à Vaucouleurs dans la Meuse, et se déplace jusqu'à Royaumeix en Meurthe-et-Moselle pour renforcer le groupe d'armées de l'Est. Le 20 août 1914 s'engage la terrible bataille de Morhange en Moselle, à 50 kilomètres au sud-est de Metz et autant au nord-est de Nancy. Le curé de Laneuveville-en-Saulnois, l'abbé PONCELET, raconte cette tragique journée :

- L’artillerie lourde allemande concentrait son tir vers les bois de Serres, Faxe et Fonteny. Vers 3 heures de l’après-midi, les troupes allemandes avancèrent vers Fonteny. La bataille s’engagea sur la hauteur de Faxe. Des files entières de coloniaux, qui chargeaient à la baïonnette, étaient fauchées comme des blés par les mitrailleuses ennemies. Les obus français n’éclataient pas. A Faxe, trois maisons furent incendiées par les shrapnells allemands. La croix du clocher de Fonteny s’écroula avec un terrible fracas. Le spectacle était déchirant. Sur le champ de bataille on n’entendait que des gémissements et le râle des mourants. 621 Français avaient baigné de leur sang le sol lorrain (75 allemands).

Le pauvre Adonis fait malheureusement partie des victimes : il est tué ce 20 août 1914 à Faxe-Fonteny, "Mort pour la France" dans cette bataille où l'armée allemande est nettement supérieure en puissance de feu. Son corps ne sera même pas retrouvé (il est marqué "Disparu" sur sa fiche matricule). Avant ce drame, Adonis et Jeanne ont une fille, Marie-Madeleine dite Simone (1911-1999), qui épouse en 1933 Pierre Jean-Marie RIGAULT (né en 1910), postier qui a terminé sa carrière à Avensan. Simone et Pierre ont 2 enfants dont l’aîné, Jean-Claude, après sa carrière aux PTT, devient correspondant du journal Sud-Ouest pour le secteur de Castelnau, Listrac, Moulis et Avensan.

- Jeanne dite Marguerite ROSSIGNOL , née le 14 janvier 1886 à Moulis. Mariée à 18 ans le 25 avril 1904 avec Jean MAUGUEDON, elle vit à Bègles vers le Pont de la Maye, au sud de Bordeaux, et avec qui elle a une fille. Margueritedécède le 5 octobre 1965 à Talence.

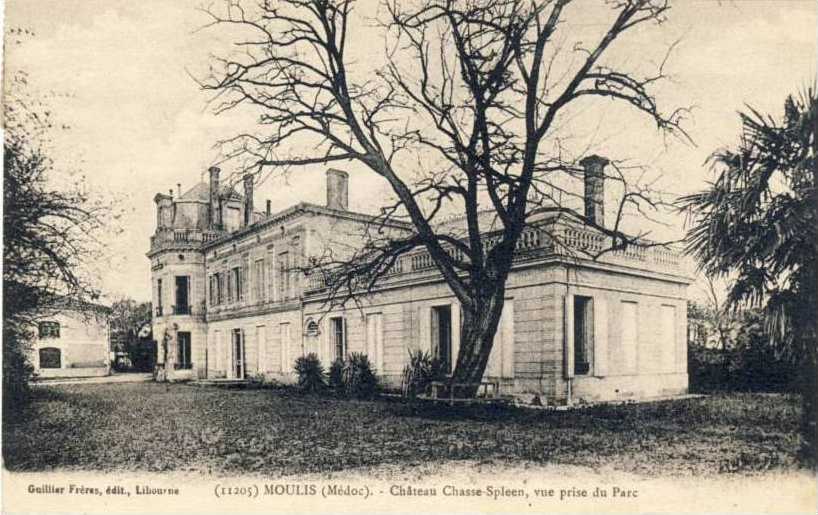

Le château Chasse-Spleen, à Moulis

Le métier de la vigne

Louisa travaille comme ouvrière agricole à Moulis. Elle habite d'abord au Château Chasse-Spleen, au Petit-Poujeau. Cette propriété fut bâtie dès 1720 par un grand bourgeois de Bordeaux, M. GRESSIER. Le nom de Chasse-Spleen est choisi en 1863 par Rosa FERRIERE, alors à la tête de l'exploitation, en souvenir d'une déclaration de Lord George Gordon BYRON. En effet, le célèbre poète romantique britannique, après avoir dégusté ce vin avec M. GRESSIER, aurait dit qu'il n'avait "pas son pareil pour chasser le spleen" !

Louisa habitera ensuite avec sa famille au lieu-dit La Tamponnette, entre le bourg de Moulis et Bouqueyran. Puis de 1891 à 1911, les recensements indiquent que la famille habite au bourg de Moulis. Louis est vigneron et sabotier, tandis que Louisa s'occupe des enfants qui vont quitter le foyer un à un pour aller vivre leurs vies (tous sauf Maurice, nous le verrons plus bas). Si elle est souvent dite "sans profession" dans les listes de recensement, elle est parfois qualifiée de journalière (1901), comme le sont les enfants arrivés en âge de travailler, dès 14 ou 15 ans. Elle travaille donc parfois, à la journée, pour des tâches ponctuelles dans les vignes de la commune.

A Libardac

Après la mort de son mari en 1915, Louisa doit supporter, comme toutes les veuves, le lourd poids de la solitude. Elle reste cependant vivre à Moulis pendant une bonne vingtaine d'années avec son fils Maurice, le musicien. Comme il n'y a pas de retraite, il faut continuer de travailler, même après 60 ans ! C'est ce qu'elle fait par exemple chez Monsieur DELORS, en 1921.

Mais après le décès de Maurice en 1935, alors qu'elle atteint ses 75 ans et que plus rien ne la retient à Moulis, Louisa décide de déménager pour aller habiter chez sa fille Louise ROSSIGNOL 9 , elle aussi veuve, son petit-fils Amiet DUCOS 4 , la femme de ce dernier, Marcelle GUIBERT 5 , et son arrière-petit-fils Pierre 2, à Libardac dans la commune de Listrac. On lui fait dresser un lit dans la salle au rez-de-chaussée de la maison, alors que les autres chambres sont à l'étage. Elle se rend encore utile en gardant la vache de la famille, et en enseignant le patois au petit Pierrot qui n'a que quelques années.

Cette période dure une douzaine d'années. Car c'est là, dans son domicile de Libardac, que Louisa décède à 88 ans, le 9 janvier 1950. Son voisin, le cultivateur Georges ORNON, grand ami d' Amiet et parrain du petit Pierrot, ira déclarer son décès à la mairie.

Louisa Lallemagne épouse Rossignol (à gauche), et sa sœur Angèle Lallemagne épouse Chem (à droite) vers 1946

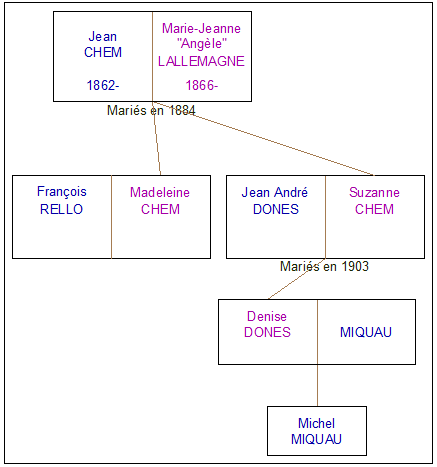

Sa sœur Angèle

Sa sœur Angèle, quant à elle, épouse le 20 novembre 1884 à Moulis, le vigneron moulissois Jean Jules CHEM (né à Bordeaux le 16 juin 1862). Le jeune marié n'a jamais connu son père ; il a donc pris le nom de sa mère, Marie "Marinette" CHEM, qui exerce la profession de vachère à Moulis.

Jean et Angèle s’installent à Margaux et ont 2 filles :

- Suzanne, née vers 1887, qui épouse Jean André DONES le 18 août 1903 à Moulis. Elle a une fille Denise, institutrice à Margaux. Denise se marie avec MIQUAU, dont elle a un fils, Michel.

- Madeleine ou Georgette, née vers 1893, qui épouse François RELLO, cadre aux Chemins de Fer. Ils n’ont pas d’enfant.

Jean CHEM est d'abord vigneron au Château Duplessis à Moulis, où toute la famille habite (recensement 1891), puis devient homme d'affaires pour le domaine (recensement 1896). Il sera bientôt régisseur du château pour le compte de son propriétaire, Monsieur Gaston PRUNIER, puis de sa fille Marie PRUNIER suite au décès de celui-ci (recensements 1901 à 1911). Après la mort de son époux, Angèle vivra jusqu'à l'âge de 93 ans, puis s'éteindra à Margaux le 3 juillet 1959.

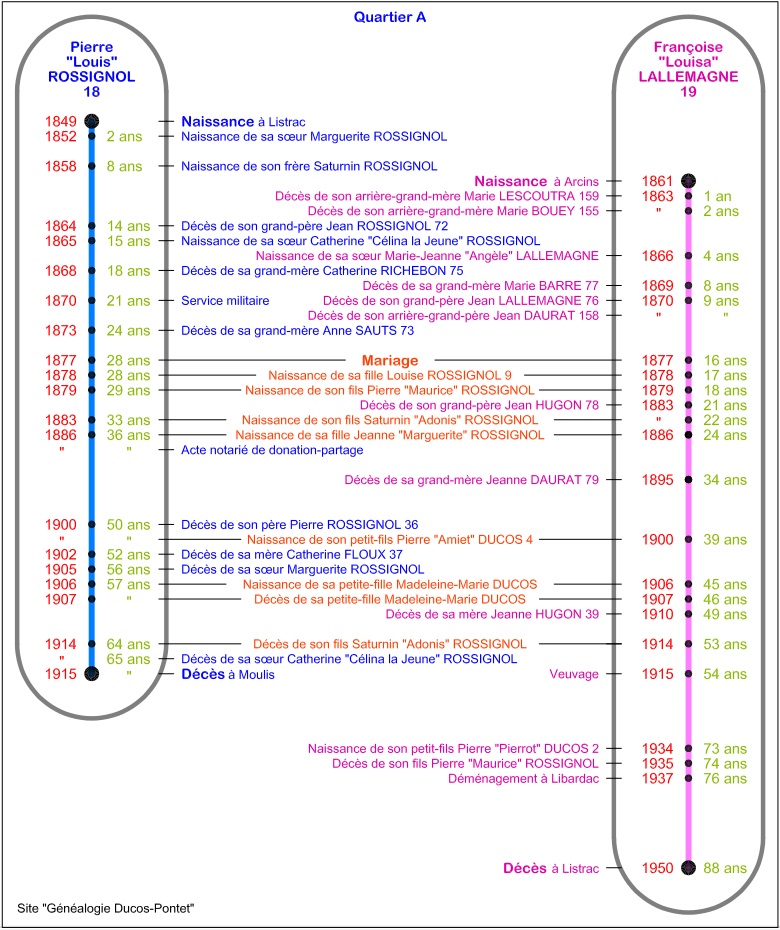

Lignes de vie

Pierre "Louis" ROSSIGNOL 18 et Françoise "Louisa" LALLEMAGNE 19

Vers sa fille Louise ROSSIGNOL