- Accueil

- Pour commencer le voyage...

- Plan du site

- Du côté d'Amiet DUCOS

- Les origines des DUCOS

- Les origines des FATIN

- Les origines des TARDIVIER

- Les origines des ROSSIGNOL

- Les origines des de BARITAULT

- Les origines des FLOUS

- Les origines des BERNADA - LAMORERE

- Les origines des LALLEMAGNE

- Son grand-père paternel : Bertrand DUCOS

- Sa grand-mère paternelle : Marie FATIN

- Son grand-père maternel : Pierre "Louis" ROSSIGNOL

- Sa grand-mère maternelle : Françoise "Louisa" LALLEMAGNE

- Son père : Paul "Charles" DUCOS

- Sa mère : Louise ROSSIGNOL

- Pierre "Amiet" DUCOS

- Du côté de Marcelle GUIBERT

- Les origines des GUIBERT

- Les origines des LAROCHE

- Les origines des PONS

- Les origines des CAREL

- Son grand-père paternel : Jean "Jules" GUIBERT

- Sa grand-mère paternelle : Marie "Suzanne" LAROCHE

- Son grand-père maternel : Pierre "Julien" PONS

- Sa grand-mère maternelle : Jeanne "Dorothée" CAREL

- Son père : Pierre "Charles" GUIBERT

- Sa mère : Joséphine PONS

- Marcelle GUIBERT

- Du côté d'Henri PONTET

- Les origines des PONTET

- Les origines des MEYRE

- Les origines des LACOURTI

- Les origines des CONSTANTIN

- Les origines des BOUSCARRUT

- Les origines des JUFORGUES

- Les origines des RAYMOND

- Son grand-père paternel : Jean "Alcide" PONTET

- Sa grand-mère paternelle : Marie "Ma" BOUSCARRUT

- Son grand-père maternel : Jean "Richard" JUFORGUE

- Sa grand-mère maternelle : Marie "Arnaudine" RAYMOND

- Son père : René PONTET

- Sa mère : Marie "Lucienne" JUFORGUE

- Pierre "Henri" PONTET

- Du côté d'Yvette GOFFRE

- Les origines des GOFFRE

- Les origines des MONNEREAU

- Les origines des JUSTE

- Les origines des ABRIBAT

- Les origines des CHARDON

- Les origines des DE MANDE DE MARCON

- Les origines des BUROT

- Son grand-père paternel : Jean GOFFRE

- Sa grand-mère paternelle : Marie "Estelle" MONNEREAU

- Son grand-père maternel : Pierre "Emile" JUSTE

- Sa grand-mère maternelle : Jeanne "Alice" ABRIBAT

- Son père : Pierre "Henri" GOFFRE

- Sa mère : Pétronille "Henriette" JUSTE

- Marie-Jeanne "Yvette" GOFFRE

- Cartes géographiques

- Arbres généalogiques

- Les listes

- Les statistiques

- Rechercher un ancêtre

- Par patronyme

- Les parcours militaires

- Les insolites

- Nos cousins célèbres

- Nos implexes

- Les origines de nos ancêtres

- En aparté

- Archives des billets d'actualité

- Livre d'or

- Contact

Généralités sur la généalogie

La numérotation Sosa, la recherche des ancêtres,... Quelques bases pour bien comprendre comment cela fonctionne.

Histoire générale de la famille dans le Médoc

Une présentation de la terre de nos origines, et les grandes ligne de l'histoire de notre famille au fil du temps...

Les calendriers

Explications sur les différents calendriers utilisés dans l'Histoire.

Convertir une date du calendrier républicain vers le calendrier grégorien

Repères historiques

Pour situer une date dans l'Histoire.

Les noms de famille

Quelques mots sur l'origine des noms de famille.

Les implexes

Qu'est-ce que c'est ?

Histoire générale de la famille dans le Médoc... et ailleurs !

Je vous propose ici d'entrer dans l'histoire de notre famille en passant par la porte de l'Histoire avec un grand H. Cette page vous présente un panorama général de notre histoire familiale, découpé par périodes historiques :

- La Préhistoire

- L'Antiquité

- Le Moyen-Age

- Le XVIème siècle - La Renaissance

- Le XVIIème siècle - Époque classique

- Le XVIIIème siècle - Les Lumières

- Le XIXème siècle - Époque romantique

- Le XXème siècle - Époque contemporaine

Chaque élément de cette liste est cliquable pour vous rendre directement sur l'époque désirée. Dans chaque paragraphe, j'indique quelles familles "prennent naissance" dans l'époque concernée. En effet, les recherches effectuées en remontant chaque branche me font aboutir à chaque fois sur un ancêtre ou un couple d'ancêtres, au-delà duquel ou desquels il m'est impossible de remonter faute de sources. Ces ancêtres "premiers" sont donc ici classés par époque.

Vous constaterez que cette histoire se mêle très fortement à celle du Médoc. C'est pourquoi j'inclus également dans la notion d'histoire générale, celle de la culture de la vigne. Travailler la terre et les vignes ne signifiait pas la même chose pour nos ancêtres suivant les époques où ils ont vécu ! C'est donc un aspect primordial dans leur histoire de vie.

Enfin, de ce panorama général, vous pouvez choisir une branche qui vous intéresse, et vouloir approfondir son histoire séparément de celle des autres familles. Il suffit alors de cliquer sur les noms en gras : des liens vous mèneront sur les pages narratives des branches concernées. Sauf bien sûr les noms des rois de France !

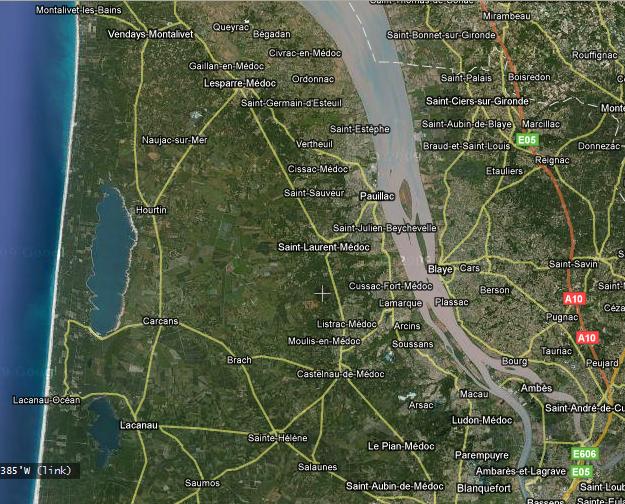

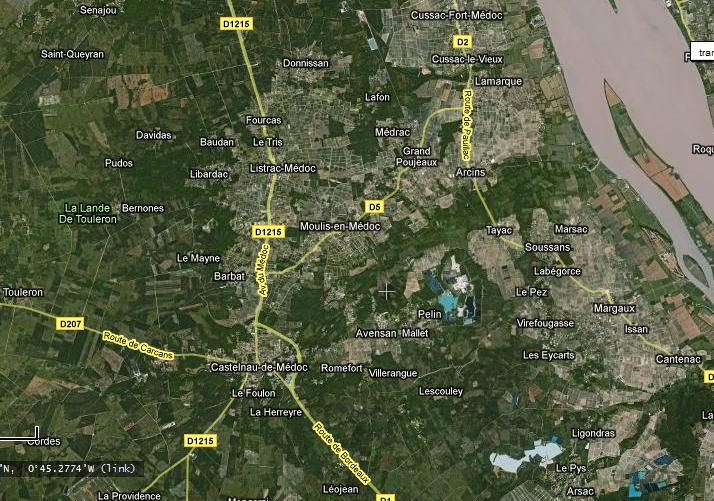

Le Médoc - Photo satellite

Le Médoc - Photo satellite

La Préhistoire

Notre famille est en grande partie originaire du Médoc, en Gironde. Le nom « Médoc » , qui n'a rien à voir avec les médicaments, signifie Pays du Milieu (« Pagus Medulorum »), ou bien Pays entouré d’eau (« Pagus Medilius »).

Notre famille est en grande partie originaire du Médoc, en Gironde. Le nom « Médoc » , qui n'a rien à voir avec les médicaments, signifie Pays du Milieu (« Pagus Medulorum »), ou bien Pays entouré d’eau (« Pagus Medilius »).

Il faut savoir que sous l'ère tertiaire, avant l'apparition de l'homme, le bassin aquitain se trouve sous les eaux, alimenté par un grand fleuve dans la partie sud du golfe. Le fleuve amenant des dépôts qui se sédimentent, le niveau du sol monte et fait émerger des terres au sud du bassin. L'estuaire du fleuve est alors déplacé, d'abord au niveau de l'actuel bassin d' Arcachon, puis progressivement vers le nord et les côtes de la Saintonge.

Quatre périodes glaciaires se produisent, et le gel des eaux entraîne un recul de la mer : pendant la dernière glaciation, celle de Würm, le niveau de la mer se trouve à 120 mètres en dessous du niveau actuel, et les côtes à 30 kilomètres de notre rivage d'aujourd'hui. Mais entre chaque glaciation, le retour à un climat plus doux dégèle les eaux qui reprennent leur place, en apportant toujours plus de sédiments. Les côtes sont de plus en plus grignotées par l'océan à l'ouest, et le niveau des eaux n'est plus qu'à 20 mètres en-dessous du niveau actuel vers - 6 000 ans. Le dégel provoque aussi une friabilité du sol, et cette érosion fait alors s'affaisser le sol du nord du Médoc de 15 mètres, noyant une bonne partie des terres. Des golfes se créent alors, devenant plus tard des marais sur les rivages desquels les premiers hommes s'installent.

Sur la façade Atlantique, le vent permanent du large soulève les grains de sable et les empile pour former les dunes anciennes. Le climat tempéré permet la poussée de chênes, de pins sylvestres, de fougères et d'herbes qui fixent ces dunes. Plusieurs estuaires coupent la linéarité de ces dunes pour permettre aux ruisseaux de s'écouler depuis l'intérieur des terres. Par contre, derrière les dunes, les terres dont le niveau est plus bas (Hourtin et Lacanau) deviennent des marécages...

Les hommes préhistoriques, apparus vers - 8 000 ans sur les bords des marais, du fleuve ou des estuaires, vivent de chasse (cerf, auroch, sanglier, ours, petit gibier), de pêche (poisson, coquillage) et de cueillette (fruits, noisettes, escargots). A partir de - 4 500 ans, en plus de la chasse, l'homme élève des bœufs, des moutons, des chèvres, des sangliers, et domestique le chien pour le seconder dans la garde du troupeau. Il défriche petit à petit l'épaisse forêt pour créer des clairières dans lesquelles peuvent paître ses troupeaux. A l'âge de Bronze, vers - 1 500 ans, il crée des haches qu'il exporte par le port de Pauillac ou ceux de la côte Atlantique. Inutile de préciser que nous n'avons pas d'ancêtres identifiés à cette époque !

Image ci-contre : Carte postale ancienne, abri à sculptures préhistoriques du Cap-Blanc, près les Eyzies.

L'Antiquité

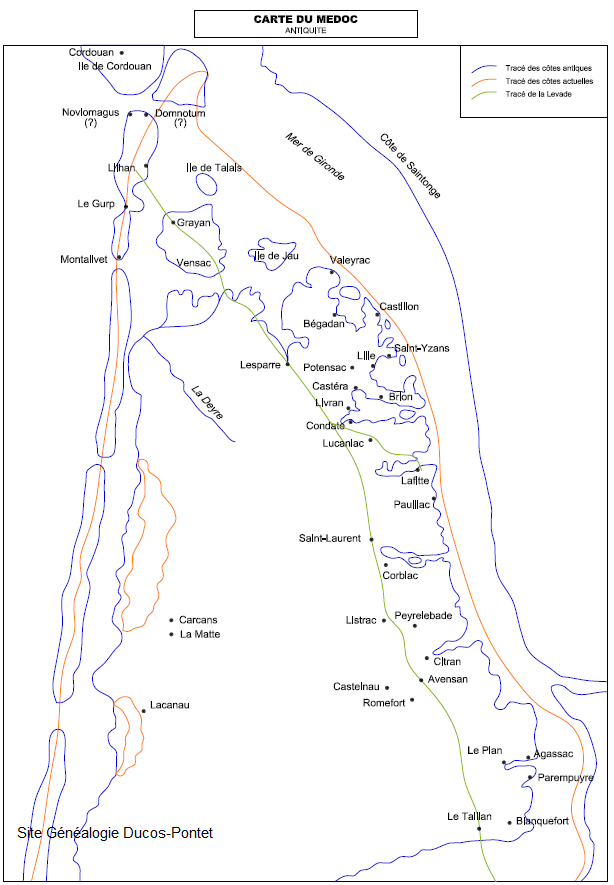

Pendant l'Antiquité, l'océan occupe encore une grande partie du nord du Médoc, et le fleuve se jette dedans par un immense delta à plusieurs bras. Seuls les territoires les plus élevés sortent de l'eau pour former des îles (Talais, Jau, Saint-Vivien, Saint-Corbian, Loudenne, Vensac, Grayan, Queyrac,...). Ainsi, Lesparre, aujourd'hui situé au cœur du Médoc, était un port commerçant avec des bateaux venant d'Europe centrale, des îles britanniques, de la péninsule ibérique, mais aussi d'Italie, de Grèce et d'Egypte !

Pendant l'Antiquité, l'océan occupe encore une grande partie du nord du Médoc, et le fleuve se jette dedans par un immense delta à plusieurs bras. Seuls les territoires les plus élevés sortent de l'eau pour former des îles (Talais, Jau, Saint-Vivien, Saint-Corbian, Loudenne, Vensac, Grayan, Queyrac,...). Ainsi, Lesparre, aujourd'hui situé au cœur du Médoc, était un port commerçant avec des bateaux venant d'Europe centrale, des îles britanniques, de la péninsule ibérique, mais aussi d'Italie, de Grèce et d'Egypte !

Le Médoc est d’abord habité par les Medulli, peuplade celte liée aux Bituriges vivisques qui fondent Burdigala (premier nom de Bordeaux). Cette tribu gauloise a un goût certain pour le commerce, notamment celui du sel marin, utilisé pour conserver les viandes. Sur le littoral, les hommes lavent des galets amenés par l'océan pour en recueillir le sel. On fait aussi commerce d'étain, d'or, d'ambre gris et de peaux. On fabrique de la céramique de grande qualité, principalement de la vaisselle. La multiplicité des ports, du côté du fleuve (Saint-Estèphe, Cadourne, Saint-Germain-d'Esteuil, Vertheuil, Pauillac) ou de l'océan (Pelos, Louvergne), permet d'exporter facilement la marchandise et d'enrichir rapidement les Médocains. Pour assurer la défense contre les envahisseurs, des postes gaulois sont construits aux endroits stratégiques pour la surveillance du fleuve.

Quand César conquiert la Gaule, la pacification du Médoc est confiée à Cissus, qui donnera son nom à Cissac. Mais les Romains investissent surtout les ports et les lieux économiquement stratégiques. L'assimilation avec les peuples gaulois du littoral océanique et des rives du fleuve se fait naturellement ; à l'intérieur des terres, moins attrayant pour le commerce, les habitants vivent encore pour beaucoup à l'heure gauloise, voire néolithique. Peu à peu, la romanisation améliore le cadre de vie des Médocains, dont certains s'enrichissent en occupant des fonctions importantes dans la société romaine. De nombreuses villas gallo-romaines sont construites (Villambis, Bois-Carré près de Saint-Yzans, Brion à Saint-Germain-d'Esteuil). On exporte des produits locaux : résine, cire, miel, poissons, huitres, outils, armes, bijoux, vaisselle, draps, peaux, et bien sûr le sel issu des marais salants de Soulac. Les Romains construisent des oppidums (villes fortifiées) aux endroits où les Gaulois avaient mis, en leur temps, leurs postes de défense.

Les Romains tracent aussi des routes pour faciliter les déplacements à l'intérieur du Médoc. La Levade est la plus importante : elle relie Bordeaux à Soulac en traversant le pays de manière rectiligne. Pour s'élever au-dessus des marécages et de la tourbe, la Levade repose sur des pieux de chêne et du remplai de gravier à un mètre de hauteur. Partant de Burdigala, elle traverse Blanquefort, Le Taillan, Le Pian, Arsac, Avensan, Listrac, Saint-Laurent, Saint-Sauveur, Lesparre, Vensac, Grayan et enfin atteint Soulac. Une autre route va de Castillon (Saint-Christoly) à Soulac le long du fleuve : la Passe Castillonnaise. Entre la Levade et la Passe, des routes secondaires permettent de circuler dans le Médoc : les chemins castillonès.

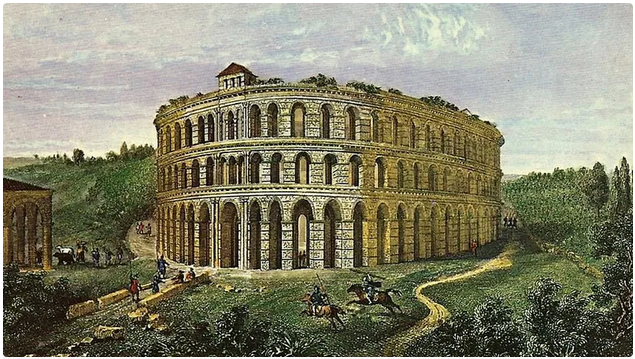

Image ci-contre : Carte postale ancienne, Le palais Gallien à Bordeaux, vue d'artiste.

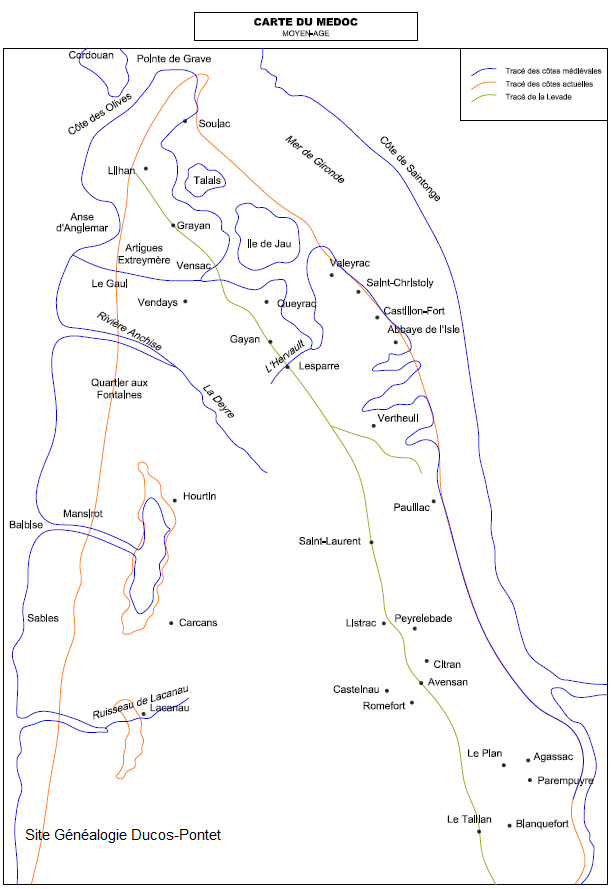

Cartes du Médoc sous l'Antiquité (à gauche) et pendant le Moyen-Age (à droite). Documents établis par Christophe Ducos.

Le Moyen-Age

Au Moyen-âge, le Médoc est divisé en deux zones : au nord, une étendue déserte couverte de landes, et au sud, des forêts, des prairies marécageuses et surtout des terres à seigle (ségalas). Côté océan, le rivage est situé bien plus à l'ouest que de nos jours, et l'accès aux ports se fait par 3 bras de mer : la rivière d' Anchise vers le port de Pelos, la Balbise qui mène vers l'étang d' Hourtin, et le ruisseau de La Canau.

En 580, un important tremblement de terre fait encore s'affaisser le sol du Nord-Médoc dans la mer. Cet événement modifie profondément les courants marins qui amènent d'énormes quantités de sable sur la côte Atlantique. Le phénomène d'ensablement devient si important qu'il bouche les estuaires naturels et les canaux qui permettaient jusque-là d'évacuer l'eau des marécages vers l'océan. Cette eau s'accumule alors dans les marécages d'Hourtin et de Lacanau, et forme les lacs que l'on connaît aujourd'hui. Mais les dunes ainsi créées recouvrent les dunes anciennes, et celles-ci ne sont pas fixées par la végétation. Poussées par le vent, les nouvelles dunes avancent vers l'est, pendant que la mer ronge la côte.

Le port de Bordeaux connaît une activité de plus en plus importante, et ce au détriment des petits ports du Médoc. L'érosion de la côte océane participe également à la diminution des activités portuaires. Côté fleuve, les golfes se comblent et deviennent des marécages, inaccessibles et insalubres pour la population. Le Médoc, totalement ouvert sur l'océan, devient alors la proie des envahisseurs de toutes sortes entre les invasions barbares (Saxons, Wisigoths), les attaques des Vikings, celles des Normands, la guerre de Cent Ans entre Français et Anglais, la guerres de religions, et le déplacement des pélerins vers Saint-Jacques-de-Compostelle. La violence de ces différentes invasions laisse le Médoc dans un état déplorable : extermination de la population, destruction des villages, incendie d'églises... La population, morte ou enfuie, laisse le Médoc désert et retournant à l'état sauvage.

Il faut 3 siècles pour que le repeuplement se fasse avec l'arrivée de Gascons et de Pyrénéens, qui se mèlent aux individus déjà sur place pour refonder une nouvelle société. Contre les invasions, on construit des forteresses en se servant des pierres des anciens oppidums romains (Castillon, Lesparre, Cadourne, Castéra, Lamarque, Blanquefort, la Tour-Carnet...). Ces forteresses communiquent entre elles par des signaux de fumée, de proche en proche, pour prévenir Bordeaux d'une invasion imminente. Après les Croisades, l'usage de pigeons voyageurs prend le relais.

Ce sont les moines qui importent la vigne et qui commencent à la cultiver près des cités médiévales, des prieurés (Macau, Cantenac, Vertheuil, l'Abbaye de l'Isle à Ordonnac) et des seigneuries (Castelnau, Lesparre, Latour et Blanquefort). Les nobles se mettent à consommer de plus en plus de vin, et se mettent eux aussi à organiser la vigne pour constituer des vignobles.

Au XIIème siècle, lorsqu' Aliénor d’Aquitaine épouse le roi d’Angleterre Henri II Plantagenêt, elle apporte en dot l’Aquitaine et ses vignobles, ce qui marque le début de l'exportation du vin. Le roi d'Angleterre étant leur suzerin, les seigneurs féodaux se rangent plus souvent du côté anglais que du côté français, car la vente et l'exportation de vin se fait principalement vers l'Angleterre. C'est d'ailleurs pour Aliénor que l'on restaure l'antique Levade pour en faire le "Chemin de la Reyne", qu'elle pouvait emprunter pour embarquer vers Porthmouth.

Au XIIème siècle, lorsqu' Aliénor d’Aquitaine épouse le roi d’Angleterre Henri II Plantagenêt, elle apporte en dot l’Aquitaine et ses vignobles, ce qui marque le début de l'exportation du vin. Le roi d'Angleterre étant leur suzerin, les seigneurs féodaux se rangent plus souvent du côté anglais que du côté français, car la vente et l'exportation de vin se fait principalement vers l'Angleterre. C'est d'ailleurs pour Aliénor que l'on restaure l'antique Levade pour en faire le "Chemin de la Reyne", qu'elle pouvait emprunter pour embarquer vers Porthmouth.

Tout au long de la guerre de Cent Ans, la Gironde est le point d'entrée des Anglais et des Français qui se font la guerre sans que la population n'y comprenne grand-chose, mais dont elle paie les dégâts matériels et humains. Les épidémies de peste n'arrangent pas la situation, et contribuent aussi fortement à la mortalité des Médocains. A la fin de la guerre en 1452, les Français, avec Amanieu d'Albret à leur tête, prennent le contrôle du Médoc, et en profitent pour ravager le pays une fois de plus.

Les guerres de religions ne sont pas plus tendres : en effet, l'estuaire de la Gironde est placée entre les rives de la Saintonge, protestante, et le pays bordelais, catholique. Le fructueux commerce avec les Anglais devient une jalousie de la part des Rochelais, qui se livrent à de terribles exactions sur la population, et prélèvent les taxes des navires transitant par la Gironde. Ces taxes ne tombant plus dans le Trésor Royal, les soldats du Roi reprennent les terres, et pillent une nouvelle fois le pays...

Tout est fait dans ce site pour respecter une certaine logique, mais pas de chance ! Notre histoire la plus ancienne ne se déroule pas dans le Médoc ! Elle a pour cadre un petit village situé dans le Rouergue, c'est-à-dire le futur département de l' Aveyron, au début du XIVème siècle. Notre plus ancien ancêtre connu, Etienne GODALH 727040 , va fonder une dynastie de plusieurs siècles, la dynastie GOUDAL de la GOUDALIE, dans le village de Muret-le-Château. Il est en effet cité dans un acte datant de 1315 ! Nous sommes donc 22 ans avant le début de la Guerre de Cent ans...

Au cours du XVème siècle, un certain Jean de BARITAULT 37904 , Seigneur des Roches, vient de Vendée pour s'installer à Saint-Macaire, village qui sera situé plus tard en Gironde. Ce Jean fait son testament en 1499. Dans cette ville de Saint-Macaire, les BARITAULT auront des situations prestigieuses ; les descendants de Jean possèderont même plusieurs châteaux (Hories, Terrefort, Roquetaillade,...) et feront des mariages avec d'autres grandes familles aristocratiques du sud-ouest de la France.

Image ci-contre : Aliénor d'Aquitaine et la reine Isabelle d'Angoulême. Fresque chapelle de Sainte-Radegonde à Chinon (XIIIème siècle).

Le XVIème siècle - La Renaissance

Le XVIème siècle - La Renaissance

Pendant la Renaissance, on fait venir des ingénieurs hollandais pour commencer d'importants travaux d’assèchement des marais aux alentours de Bordeaux et dans le Médoc. Des chenaux sont créés pour acheminer l'eau des marécages vers le fleuve, drainant ainsi les anciens golfes et faisant perdre leur caractère insulaire à Jau, Talais ou Grayan. Ces chenaux sont devenus des esteys d'écoulement menant aux petits ports servant soit au commerce (Le Verdon, Pauillac), soit aux bateaux de plaisance.

Les marais disparus, les cultures peuvent alors se développer : la vigne va enfin s'épanouir sur les collines qui étaient totalement inadaptées aux céréales et pâtures. Mais nos ancêtres du Médoc ne sont toujours pas connus à cette époque !

Par contre à Saint-Macaire, on compte 2 familles FLOUS différentes. La première débute par Naudinet FLOUS 18976, un bourgeois de la ville né en ce début de siècle ; sa descendance ira ensuite s'établir à Saint-Pierre-d'Aurillac. Pour la seconde, le premier représentant connu est Guillaume FLOUS 9472 , qui est aussi bourgeois et jurat (conseiller municipal) en 1537, et dont les descendants seront aussi jurats de la ville sur plusieurs générations. Nous sommes alors sous le règne de François Ier.

Une autre famille noble apparaît dans la localité de La Sauve-Majeure, près de Créon dans l' Entre-deux-Mers. Il s'agit de Jean DEMANDE 16208 , écuyer et sieur de Marcon. L'aristocratie de cette branche ne suffit pas à cacher les mauvaises moeurs de cette famille au fil des générations !

Mathieu PONS 2816 , quant à lui, naît vers 1569 dans ce qui sera plus tard le département du Tarn, près d'Albi. Il va donner naissance à plusieurs générations de forgerons.

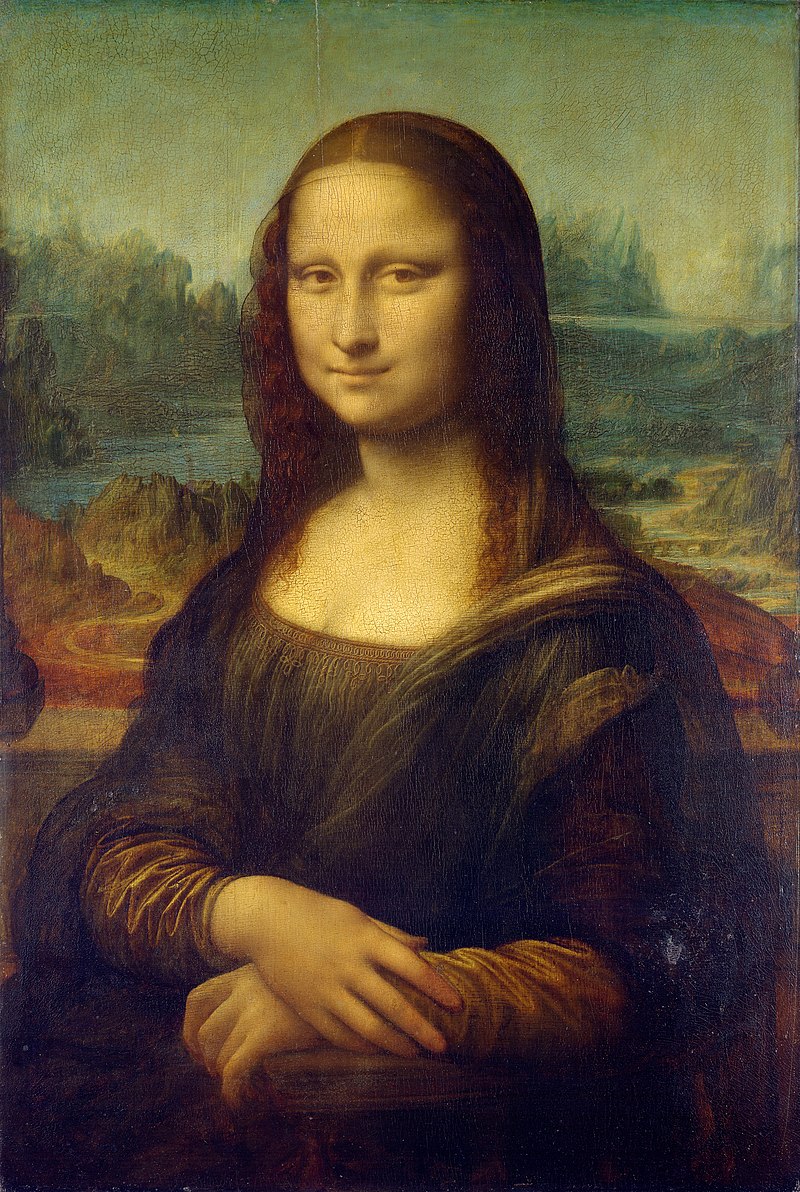

Image ci-contre : La Joconde, ou Portrait de Mona Lisa. Huile sur panneau de bois de Léonard de Vinci (entre 1503 et 1516). Musée du Louvre, Paris.

Le XVIIème siècle - Epoque classique

Dans la seconde moitié du XVIIème siècle, Louis XIV décide d'assurer efficacement la défense de l'estuaire, en renforçant le fort de Blaye, en construisant le Fort-Médoc à Cussac en face sur l'autre rive, et en bâtissant un autre Fort sur l'île Paté entre les deux positions. De leur côté, les seigneurs du Médoc cèdent leur place aux bourgeois bordelais, et les vignobles deviennent des domaines sur lesquels règnent les SÉGUR, PONTAC et BRANE. On implante alors de la vigne sur des terroirs variés, paluds (terres alluviales sur les rives de la Gironde) et croupes (collines) graveleuses. Basé sur le lien direct entre le sol et la qualité du vin, le développement viticole permet de mieux identifier les bons terroirs.

Dans la seconde moitié du XVIIème siècle, Louis XIV décide d'assurer efficacement la défense de l'estuaire, en renforçant le fort de Blaye, en construisant le Fort-Médoc à Cussac en face sur l'autre rive, et en bâtissant un autre Fort sur l'île Paté entre les deux positions. De leur côté, les seigneurs du Médoc cèdent leur place aux bourgeois bordelais, et les vignobles deviennent des domaines sur lesquels règnent les SÉGUR, PONTAC et BRANE. On implante alors de la vigne sur des terroirs variés, paluds (terres alluviales sur les rives de la Gironde) et croupes (collines) graveleuses. Basé sur le lien direct entre le sol et la qualité du vin, le développement viticole permet de mieux identifier les bons terroirs.

L'alliance des deux grandes familles FLOUS et BARITAULT se fait par le mariage de Bernard FLOUS 2368 et Contour BARITAUT 2369 en 1608 à Saint-Macaire, sous le règne d' Henri IV.

Sous celui de Louis XIII (qui dure de 1610 à 1643), on trouve nos ancêtres les plus anciens connus dans le Médoc. Les familles MEYRE et MALEYRAN sont originaires de la commune de Sainte-Hélène. Estienne (ou Estebe) MEYRE 12416 , 12476 et 25330 épouse Marguerite MALEYRAN 12417 , 12477 et 25331 avant 1625.

La famille ABRIBAT est, elle, originaire de Tourtouse, en Ariège (Martial ABRIBAT 3968 est né en 1620). Ses descendants s'installeront dans le village voisin de Fabas, à la fin du siècle.

Maître Louys BERNADA 1194 , né vers 1629 à Moulis, est avocat à la cour du Parlement de Bordeaux. Côté cœur, c'est un peu plus compliqué !

La saga LACOURTI commence avec la naissance de Micheau LACOURTI 3136 , en 1630 dans la paroisse de Biscarrosse, mais très vite il va s'installer à Lacanau. Ses descendants naîtront à Carcans sur plusieurs générations et seront pour la plupart résiniers. Mais c'est de l'autre côté de la Gironde, à St-André-de-Cubzac, que viennent les GUIBERT, dont Anthoine GUIBERT 1280 , laboureur de son état, est le premier représentant né vers 1645.

Et c'est encore plus loin que naît Jullien BUROT 4080 vers 1654, dans le futur département de Loire-Atlantique. Les 3 générations qui le suivent resteront vivre et travailler dans les Marches d' Anjou et de Bretagne.

Les TARDIVIER, eux, vivent dans ce qui sera le département de la Loire tout court, labourant avec peine et difficulté un sol intransigeant : Jacques TARDIVIER 560 y est né vers 1666.

Nous sommes à présent sous Louis XIV, et dans cette deuxième partie du siècle, un grand nombre de branches de notre famille commencent leurs histoires (du moins l'histoire connue !) dans le Médoc. Le laboureur Mathieu GOLFE 1792 mène tranquillement sa vie à Arsac, avant que son fils né vers 1676 ne parte pour s'établir à Avensan et y faire souche sous le patronyme GOFFRE. La famille BOUSCARRUT vit dans la commune de Saumos, où ils sont agriculteurs à l'image de Arnaud BOUSCARRUT 1600 qui y est né vers 1666. Arnaud CARMANAC 1544 naît vers 1673 dans la commune de Brach, et dans le village juste à côté, à Listrac, vivent les ROSSIGNOL, Guillaume ou Guilhem ROSSIGNOL 576 s'y étant marié en 1694. Cette année est d'ailleurs l'année de naissance de Pierre JUSTE 1920 dont tous les descendants verront le jour à Avensan sur 8 générations !

Et justement, en cette fin de siècle, les LALLEMAGNE vivent à Camarsac dans l' Entre-deux-Mers, où Gérard L’ALEMAIGNE 608 fait des siennes avec le curé de la paroisse... Quant aux MONNEREAU, ils sont laboureurs à Castelnau comme Guillaume MOUNEREAU 1856 né vers 1680.

Image ci-contre : La jeune fille à la perle. Toile de Johannes Vermeer (1665). Mauritshuis, La Haye.

Le XVIIIème siècle - Les Lumières

Au XVIIIème siècle, la culture est rationalisée. L'alignement des vignes facilite l'encépagement et le labour à l'attelage. Les techniques de vinification évoluent : à partir de 1730, la généralisation de l'ouillage (remplissage de chaque barrique de vin de la première année pour remplacer le vin évaporé), du tirage au fin ou soutirage (transvasement d’une barrique à une autre pour séparer le vin des lies) et du méchage (descente dans la barrique d’une mèche enduite de soufre, qui, allumée, donne des vapeurs de gaz sulfureux, toxiques pour les ferments contenus dans la barrique) permet une meilleure conservation des vins. Les cépages sont essayés et améliorés, les cuvées de différentes qualités sont déjà séparées en premier et deuxième vin.

Au XVIIIème siècle, la culture est rationalisée. L'alignement des vignes facilite l'encépagement et le labour à l'attelage. Les techniques de vinification évoluent : à partir de 1730, la généralisation de l'ouillage (remplissage de chaque barrique de vin de la première année pour remplacer le vin évaporé), du tirage au fin ou soutirage (transvasement d’une barrique à une autre pour séparer le vin des lies) et du méchage (descente dans la barrique d’une mèche enduite de soufre, qui, allumée, donne des vapeurs de gaz sulfureux, toxiques pour les ferments contenus dans la barrique) permet une meilleure conservation des vins. Les cépages sont essayés et améliorés, les cuvées de différentes qualités sont déjà séparées en premier et deuxième vin.

Au milieu du siècle, les termes de "Grand cru" et "Château" sont bien définis, et la quasi-totalité du vignoble médocain est constituée. Le vin est largement consommé, exporté vers des contrées de plus en plus lointaines, sa renommée est faite. C'est dans les chais du quartier bordelais des Chartrons, au bord de la Rivière, que sont alors élaborées les techniques de vieillissement.

En ce début de siècle, Louis XIV mène une politique absolutiste en France, sur une période impressionnante de 72 ans (de 1643 à 1715). Dans le Médoc, on ne trouve trace des DUCOS qu'en 1707, année présumée de naissance de Jean DUCAUTS 256 au village de Libardac, commune de Listrac, dans leur propriété qui est encore aujourd'hui dans la famille.

Le premier FATIN connu, François FATIN 544 , est sabotier près de Lesparre. Il s'y marie d'ailleurs en 1702.

C'est de Charente maritime, que vient le marchand coquetier François LAROCHE 336 , né vers 1714.

Les PONTET, quant à eux, sont originaires de Sainte-Hélène. Jean PONTET 384 y est né en 1720. On est alors sous le règne de Louis XV (de 1715 à 1774).

Entre 1710 et 1730, la famille PONS qui est originaire d' Albi, déménage à Rodelle, dans le Rouergue qui deviendra plus tard le département de l’Aveyron, où naît Amans PONS 88 vers 1739.

En 1744, Bertrand LALLEMAGNE 304 quitte Cameyrac pour s'établir, travailler et se marier à Saint-Germain-d'Esteuil dans le Médoc.

Nous entrons maintenant dans le règne de Louis XVI, qui devient roi de 1774 à 1792. Vers 1787, le charpentier Honoré BUROT 510 décide de quitter la Loire-Atlantique pour aller vivre en Gironde dans le Médoc, faisant ainsi un grand voyage de 270 kilomètres !

A noter qu'en cette fin de siècle marquée par la Révolution Française, Jeanne Angélique CHAUMETTE 297 et son fils Théodore FLOUS 148 quittent Saint-Macaire pour venir s’installer dans une petite ferme à Listrac, dont elle a hérité de sa tante.

Image ci-contre : Les hasards heureux de l'escarpolette. Toile de Jean Honoré Fragonard (1767). Wallace Collection, Londres.

Le XIXème siècle - Epoque romantique

Au cours du XIXème siècle, plusieurs fléaux s'abattent sur le vignoble, freinant douloureusement l'activité viticole. Le puceron phylloxéra, ainsi que les champignons mildiou et oïdium, ravagent les cultures. Le seul moyen de sauver la vigne est son total renouvellement, en utilisant des porte-greffes américains (plan sur lequel est implanté le greffon de cépage noble). Vers 1880, les quelques 25 000 hectares de vignes qui subsistent ne permettent plus le commerce du vin à l'export.

Au cours du XIXème siècle, plusieurs fléaux s'abattent sur le vignoble, freinant douloureusement l'activité viticole. Le puceron phylloxéra, ainsi que les champignons mildiou et oïdium, ravagent les cultures. Le seul moyen de sauver la vigne est son total renouvellement, en utilisant des porte-greffes américains (plan sur lequel est implanté le greffon de cépage noble). Vers 1880, les quelques 25 000 hectares de vignes qui subsistent ne permettent plus le commerce du vin à l'export.

Le contexte est donc particulièrement difficile pour tous nos ancêtres qui travaillent la vigne médocaine en ce début de siècle.

Cependant, les moyens techniques progressent à tel point que l'ensemble de la population peut voyager de plus en plus facilement, et changer de ville ou de département. Ainsi Antoine FATIN 34 déménage de Saint-Laurent pour descendre sur Listrac.

Napoléon Ier instaure l'Empire en France en 1804, et ses réformes marqueront durablement le pays, jusqu'à la défaite de Waterloo en 1815. La Seconde Restauration se met alors en place avec Louis XVIII, Charles X puis Louis-Philippe, et ce jusqu'en 1848.

Jean ABRIBAT 124 , né en 1803, quitte son Ariège natale pour s'installer dans le Médoc à Avensan. En 1813, Pierre Antoine Paul TARDIVIER 70 , né dans la Loire (le département, pas le fleuve) entreprend lui aussi un voyage de 540 kilomètres vers le Médoc pour y trouver plus facilement du travail.

François GUIBERT 40 , né en 1817 à Vérac, part s'installer dans la commune de Comps (entre Bourg et Blaye) où vivra désormais toute la dynastie.

Vers 1824, Pierre PONS 44 quitte Muret en Aveyron pour s'installer à Rodelle, où vit sa première femme.

Bernard JUFORGUES 52 , né vers 1832 à Sarniguet, dans les Hautes-Pyrénées, et sa femme Marie-Anne CANTAGREL 53 , née le 10 juin 1832 à Saint-Palais (dans les Pyrénées Atlantiques), déménagent sur Bordeaux, avant de s'installer à Margaux dans le Médoc.

Etienne RAYMOND 108 vit à St-Julien, canton de Pauillac, vers 1836. Son fils Arnaud RAYMOND 54 déménagera lui aussi à Margaux.

Mais cette frénésie du voyage ne touche pas tout le monde ! En 1846, le Moulissois Pierre ROSSIGNOL 36 épouse la Listracaise Catherine FLOUX 37 à Listrac.

Par contre, Jacques LAROCHE 42 descend de Messac (Charente maritime) vers Gauriac, près de Comps, au milieu du siècle. C'est alors le Second Empire de Napoléon III, de 1852 à 1870.

Nous entrons maintenant sous la IIIème République. Thomas BOUSCARRUT 50 et Marie DISSAN 51 quittent Lacanau avec une bonne partie de leur famille, entre 1869 et 1875, pour venir s’installer aussi à Listrac. On comprend alors pourquoi ce village de Listrac-Médoc est si important pour notre famille : toutes les branches de nos ancêtres y convergent !

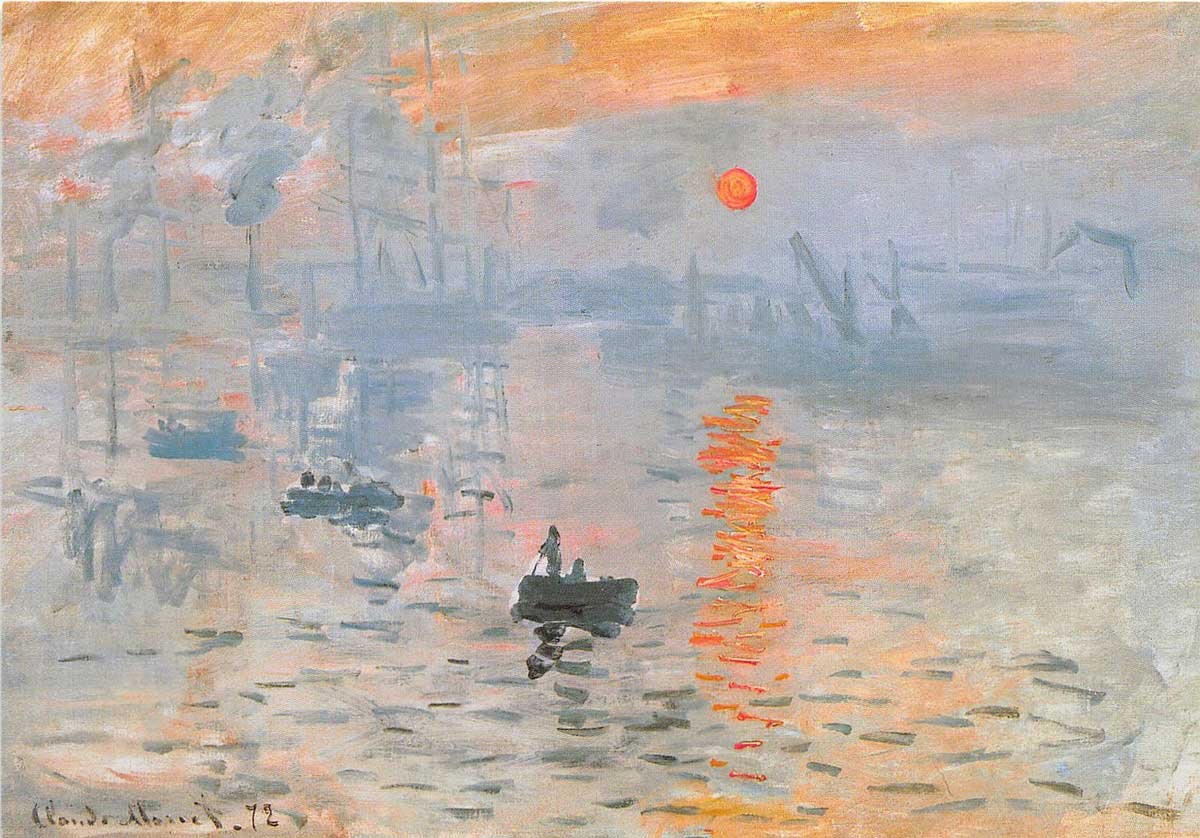

Image ci-contre : Impression soleil levant. Toile de Claude Monet (1872). Musée Marmottan, Paris.

Le XXème siècle - Epoque contemporaine

Le XXème siècle - Epoque contemporaine

Le XXème siècle et ses 2 guerres mondiales ont laissé des traces indélébiles dans la vie de notre famille. Paul dit Charles DUCOS 8 part en 1911 en Amérique du Sud avec sa femme, et n'en revient qu'en 1918. Mais pendant la Guerre de 1914-1918, René PONTET 12 subit les attaques au gaz des troupes allemandes. S'il survit à la guerre, ce n'est pas le cas de Pierre dit Charles GUIBERT 10 , qui meurt "pour la France" près de Verdun en 1916. Pierre dit Henri GOFFRE 14 , qui part simplement faire son service militaire en 1912, ne peut finalement rentrer chez lui qu'après la guerre en 1919 après 7 ans d'armée !

Dans les Années Folles, quelques grands millésimes (1921, 1924, 1928 et 1929), permettent au commerce du vin de se refaire une santé. Mais un autre grand coup de frein va de nouveau ralentir l'activité : la crise des années 1930. Pour y faire face, la cave coopérative de Listrac est créée en 1933, permettant l'union des propriétaires du village et regroupant 170 hectares de vignes. C'est un an après, en 1934, que Amiet DUCOS 4 épouse Marcelle GUIBERT 5 à Listrac. Il faut par contre attendre 1941 et la Seconde Guerre mondiale pour que Pierre dit Henri PONTET 6 épouse Yvette GOFFRE 7 à Moulis.

Après la 2nde Guerre mondiale et les gelées de 1956, le vignoble médocain est réduit à 6 000 hectares. C'est avec passion que les hommes et les femmes de Listrac et du Haut-Médoc travaillent sans relâche pour augmenter la qualité et la quantité de production du vin, alliant le progrès technique et le respect de la tradition.

Image ci-contre : Les demoiselles d'Avignon. Toile de Pablo Picasso (1907). Museum of Modern Art, New York.

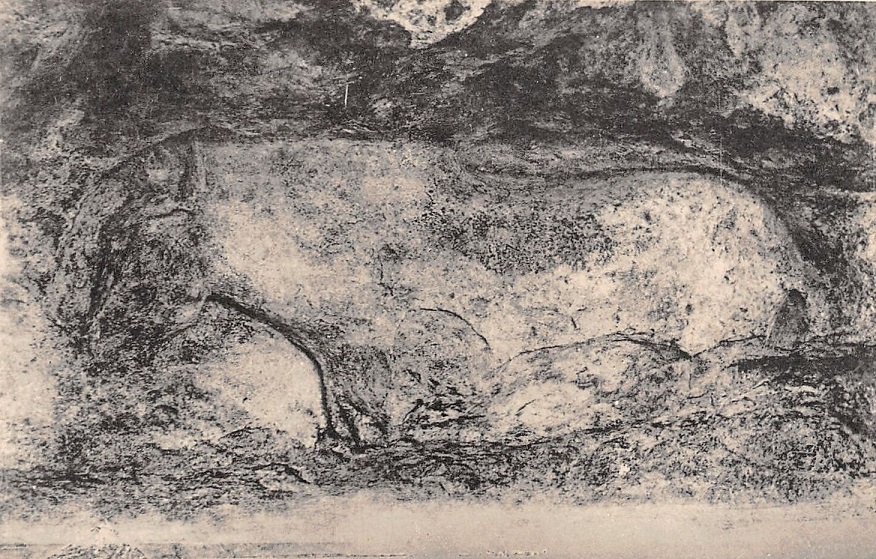

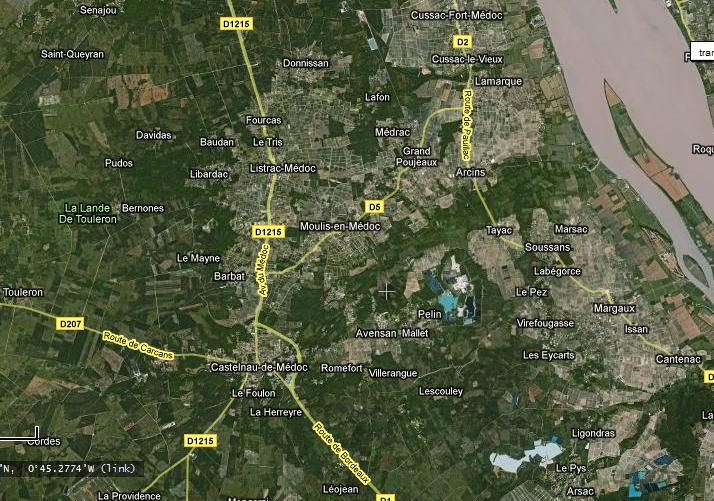

Le Haut-Médoc - Photo satellite

Le Haut-Médoc - Photo satellite