- Accueil

- Pour commencer le voyage...

- Plan du site

- Du côté d'Amiet DUCOS

- Les origines des DUCOS

- Les origines des FATIN

- Les origines des TARDIVIER

- Les origines des ROSSIGNOL

- Les origines des de BARITAULT

- Les origines des FLOUS

- Les origines des BERNADA - LAMORERE

- Les origines des LALLEMAGNE

- Son grand-père paternel : Bertrand DUCOS

- Sa grand-mère paternelle : Marie FATIN

- Son grand-père maternel : Pierre "Louis" ROSSIGNOL

- Sa grand-mère maternelle : Françoise "Louisa" LALLEMAGNE

- Son père : Paul "Charles" DUCOS

- Sa mère : Louise ROSSIGNOL

- Pierre "Amiet" DUCOS

- Du côté de Marcelle GUIBERT

- Les origines des GUIBERT

- Les origines des LAROCHE

- Les origines des PONS

- Les origines des CAREL

- Son grand-père paternel : Jean "Jules" GUIBERT

- Sa grand-mère paternelle : Marie "Suzanne" LAROCHE

- Son grand-père maternel : Pierre "Julien" PONS

- Sa grand-mère maternelle : Jeanne "Dorothée" CAREL

- Son père : Pierre "Charles" GUIBERT

- Sa mère : Joséphine PONS

- Marcelle GUIBERT

- Du côté d'Henri PONTET

- Les origines des PONTET

- Les origines des MEYRE

- Les origines des LACOURTI

- Les origines des CONSTANTIN

- Les origines des BOUSCARRUT

- Les origines des JUFORGUES

- Les origines des RAYMOND

- Son grand-père paternel : Jean "Alcide" PONTET

- Sa grand-mère paternelle : Marie "Ma" BOUSCARRUT

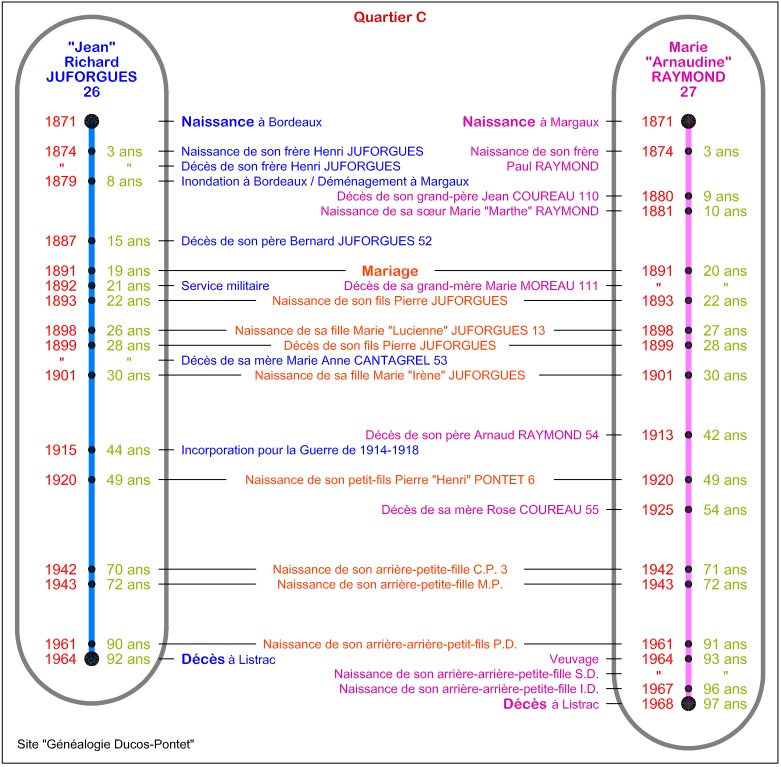

- Son grand-père maternel : Jean "Richard" JUFORGUE

- Sa grand-mère maternelle : Marie "Arnaudine" RAYMOND

- Son père : René PONTET

- Sa mère : Marie "Lucienne" JUFORGUE

- Pierre "Henri" PONTET

- Du côté d'Yvette GOFFRE

- Les origines des GOFFRE

- Les origines des MONNEREAU

- Les origines des JUSTE

- Les origines des ABRIBAT

- Les origines des CHARDON

- Les origines des DE MANDE DE MARCON

- Les origines des BUROT

- Son grand-père paternel : Jean GOFFRE

- Sa grand-mère paternelle : Marie "Estelle" MONNEREAU

- Son grand-père maternel : Pierre "Emile" JUSTE

- Sa grand-mère maternelle : Jeanne "Alice" ABRIBAT

- Son père : Pierre "Henri" GOFFRE

- Sa mère : Pétronille "Henriette" JUSTE

- Marie-Jeanne "Yvette" GOFFRE

- Cartes géographiques

- Arbres généalogiques

- Les listes

- Les statistiques

- Rechercher un ancêtre

- Par patronyme

- Les parcours militaires

- Les insolites

- Nos cousins célèbres

- Nos implexes

- Les origines de nos ancêtres

- En aparté

- Archives des billets d'actualité

- Livre d'or

- Contact

Généralités sur la généalogie

La numérotation Sosa, la recherche des ancêtres,... Quelques bases pour bien comprendre comment cela fonctionne.

Histoire générale de la famille dans le Médoc

Une présentation de la terre de nos origines, et les grandes ligne de l'histoire de notre famille au fil du temps...

Les calendriers

Explications sur les différents calendriers utilisés dans l'Histoire.

Convertir une date du calendrier républicain vers le calendrier grégorien

Repères historiques

Pour situer une date dans l'Histoire.

Les noms de famille

Quelques mots sur l'origine des noms de famille.

Les implexes

Qu'est-ce que c'est ?

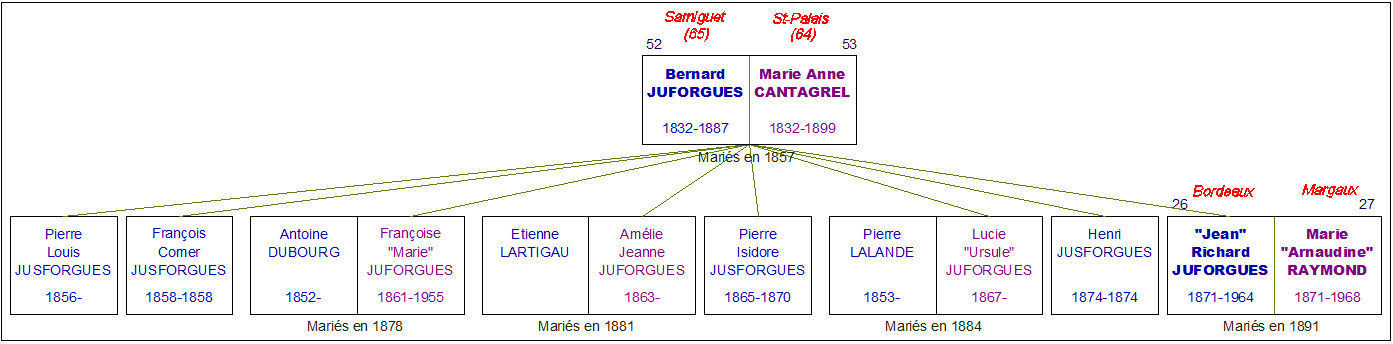

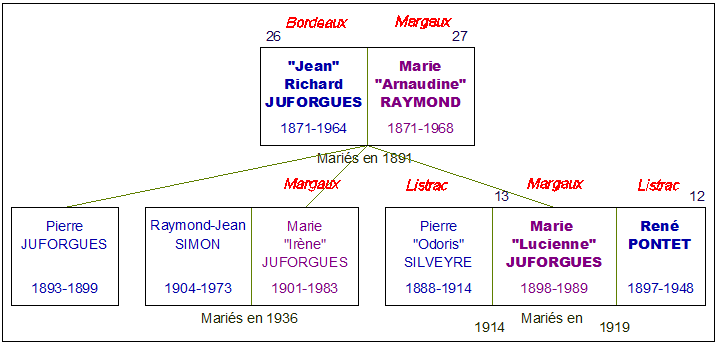

Son grand-père maternel : "Jean" Richard JUFORGUES

Se repérer dans l'espace :

- Arbres : 1- Arbre général - C9- Juforgues

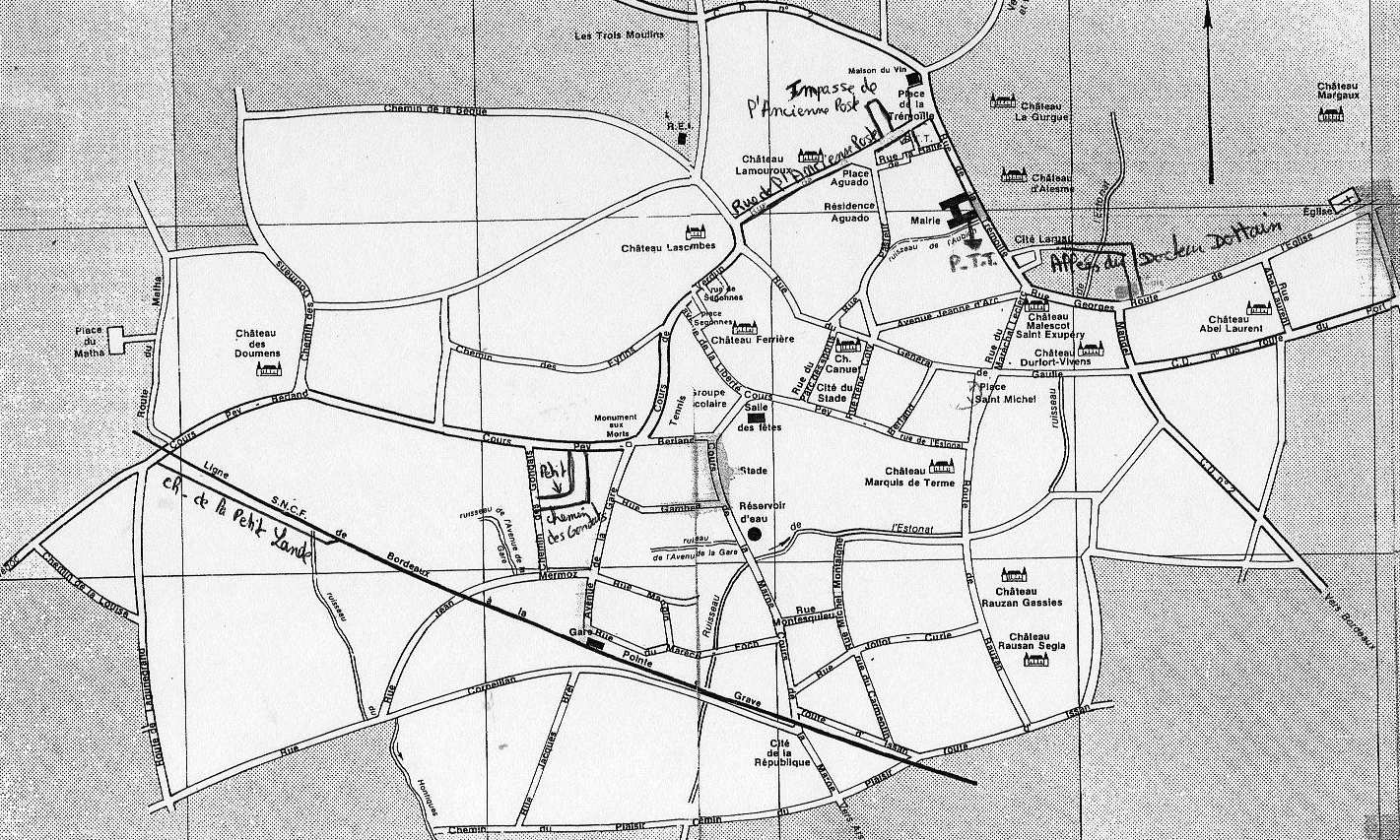

- Cartes : Page sur le Médoc - Bordeaux - AUTOUR DE LISTRAC - Margaux - Listrac

Dans le temps :

- Remonter vers : Les origines des JUFORGUES

- Aller vers sa femme : Marie "Arnaudine" RAYMOND

- Descendre vers sa fille : Marie "Lucienne" JUFORGUES

Dans les périodes de sa vie :

L'enfance

"Jean" Richard JUFORGUES 26 est né le 3 avril 1871, chez ses parents à Bordeaux dans le quartier de La Bastide, sur la rive droite de la Garonne. Il passe une petite enfance bien insouciante dans ce quartier qui longe le fleuve bordelais. Avec ses parents et ses 3 sœurs, il habite une échoppe d'environ 150 mètres carrés, située dans la rue Tranchère. Un échoppe est une habitation typiquement bordelaise, de plain-pied avec la façade donnant sur la rue, et avec un jardin à l'arrière. Celle des JUFORGUES comprend une chambre à 2 croisées avec une cheminée en marbre, une cuisine avec souillarde et une salle à manger. Derrière l'échoppe se trouve une petite cour avec un chai et des lieux d'aisance, et derrière cette cour, le fameux jardin qui permet aux enfants de courir et s'amuser.

"Jean" Richard JUFORGUES 26 est né le 3 avril 1871, chez ses parents à Bordeaux dans le quartier de La Bastide, sur la rive droite de la Garonne. Il passe une petite enfance bien insouciante dans ce quartier qui longe le fleuve bordelais. Avec ses parents et ses 3 sœurs, il habite une échoppe d'environ 150 mètres carrés, située dans la rue Tranchère. Un échoppe est une habitation typiquement bordelaise, de plain-pied avec la façade donnant sur la rue, et avec un jardin à l'arrière. Celle des JUFORGUES comprend une chambre à 2 croisées avec une cheminée en marbre, une cuisine avec souillarde et une salle à manger. Derrière l'échoppe se trouve une petite cour avec un chai et des lieux d'aisance, et derrière cette cour, le fameux jardin qui permet aux enfants de courir et s'amuser.

Cette rue Tranchère comprend plusieurs échoppes, non numérotées, comme celle habitée par Jean, et trois d'entre elles sont vendues en 1875 pour le prix de 1 000 francs chacune. Cette vente est exposée dans un article du journal "La Gironde" daté du 16 juillet 1875, article qui me permet de décrire aussi précisément l'habitation de notre ancêtre !

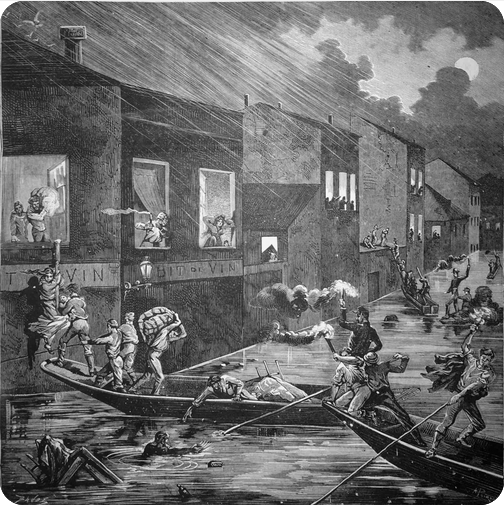

Mais le 21 février 1879, un terrible événement bouleverse le destin de la famille. La veille, une violente tempête avait déjà causé des dégâts matériels importants, poussant la marée à un niveau plus haut que celui qui était prévu. Ce vendredi matin, à 1 heure, une digue située à Camblanes se rompt. Du haut de ses 8 ans, Jean voit alors son quartier de La Bastide entièrement inondé par une énorme crue de la Garonne qui atteint les 10,2 mètres ! L'eau atteint une hauteur d'un peu plus de 2 mètres dans certaines rues du quartier. Dès les premiers moments, les gendarmes vont sonner l'alarme de porte en porte, ayant de l'eau jusqu'à mi-corps, pendant que les policiers réquisitionnent des barques afin d'évacuer les sinistrés. La municipalité de Bordeaux installe des secours à l' Alcazar, une salle de spectacle du quartier. Les sœurs du bureau de bienfaisance, les danseuses du cabaret et les représentants de l'autorité distribuent aux sinistrés de quoi se sustenter : soupe, pain, vin, fromage, volailles, riz, et lait chaud pour les enfants. Deux cents lits sont mis à la disposition des hommes à l'Alcazar, et 200 autres sont installés à l'école laïque des filles, la maison communale et la maison de secours de la rue de Nuyens pour les femmes et les enfants. Mais un grand nombre de personnes refusent de quitter leurs maisons ; du pain leur est distribué au moyen de canots. Ci-contre : une reproduction d'une gravure "Inondation de Bordeaux en 1879, sauvetage des habitants à La Bastide", de Léonce MINVIELLE.

Mais le 21 février 1879, un terrible événement bouleverse le destin de la famille. La veille, une violente tempête avait déjà causé des dégâts matériels importants, poussant la marée à un niveau plus haut que celui qui était prévu. Ce vendredi matin, à 1 heure, une digue située à Camblanes se rompt. Du haut de ses 8 ans, Jean voit alors son quartier de La Bastide entièrement inondé par une énorme crue de la Garonne qui atteint les 10,2 mètres ! L'eau atteint une hauteur d'un peu plus de 2 mètres dans certaines rues du quartier. Dès les premiers moments, les gendarmes vont sonner l'alarme de porte en porte, ayant de l'eau jusqu'à mi-corps, pendant que les policiers réquisitionnent des barques afin d'évacuer les sinistrés. La municipalité de Bordeaux installe des secours à l' Alcazar, une salle de spectacle du quartier. Les sœurs du bureau de bienfaisance, les danseuses du cabaret et les représentants de l'autorité distribuent aux sinistrés de quoi se sustenter : soupe, pain, vin, fromage, volailles, riz, et lait chaud pour les enfants. Deux cents lits sont mis à la disposition des hommes à l'Alcazar, et 200 autres sont installés à l'école laïque des filles, la maison communale et la maison de secours de la rue de Nuyens pour les femmes et les enfants. Mais un grand nombre de personnes refusent de quitter leurs maisons ; du pain leur est distribué au moyen de canots. Ci-contre : une reproduction d'une gravure "Inondation de Bordeaux en 1879, sauvetage des habitants à La Bastide", de Léonce MINVIELLE.

Un première somme de 50 000 francs est votée par le Conseil municipal pour aider les inondés. Un grand nombre de communes environnantes envoient de l'argent par solidarité, tout comme le Conseil municipal de Paris (25 000 francs), et le ministère de l'Intérieur (200 000 francs) ! Au bout de 5 jours, l'eau commence à baisser. Le 25 février, on délivre 688 cartes nominatives pour les 1 800 personnes secourues. Le 1er mars, les eaux couvrent encore la moitié de la rue Tranchère. A mesure qu'elles se retirent, le désastre se dévoile : les meubles sont détruits, les murs rongés, les vêtements abîmés, les provisions avariées... En une semaine d'inondation, tout dans les échoppes a été détruit. Trois cents paillasses, remplies de paille de maïs neuve, sont livrées aux sinistrés pour remplacer celles qui se trouvaient sous les eaux dans les habitations. Ce récit et les détails qui le composent sont issus des différents articles de presse de l'époque, notamment "La Petite Gironde".

Mais pour Bernard JUFORGUES 52 , le papa de Jean, il n'est pas question de rester ici et tout recommencer de zéro. L'entreprise de charbon et l'échoppe de la famille sont entièrement détruits. Les habitants de La Bastide sont inquiets et craignent le retour de nouvelles inondations : beaucoup choisissent de déménager, changer de lieu et changer de vie. D'accord, mais où aller ?

Lucie, la dernière sœur de Jean et la seule à ne pas encore être mariée, fréquente un forgeron nommé Pierre LALANDE, qui vit à Margaux, à 30 kilomètres au nord de Bordeaux ; ils ne vont d'ailleurs pas tarder à s'y marier en novembre 1884. Est-ce ce mariage qui a donné l'idée à Bernard, ou bien avait-il déjà quelques connaissances dans ce village du Médoc ? A moins que ce ne soit simplement l'attrait du bon vin ! Quoiqu'il en soit, le chef de famille choisit de partir s'installer à Margaux entre 1884 (année du mariage de sa fille) et 1886 (année du recensement à Bordeaux d'où la famille est absente), soit environ 5 ou 6 ans après l'inondation. Et c'est donc à Margaux que Jean va vivre, lui qui a maintenant 14 ou 15 ans.

J'ai consulté le recensement de la population bordelaise rue Tranchère aux Archives Municipales de Bordeaux. On trouve la famille dans les registres de 1866, 1872 et 1881, et plus dans ceux de 1886 et au-delà. Quant à Margaux, les registres de recensement ne commencent qu'en 1891 (excepté l'année 1820), donc après la mort de Bernard JUFORGUES en 1887.

Concernant Jean, il n'est pas dans le registre de 1896 à Margaux (mais on y trouve ses sœurs Lucie et Jeanne avec leurs familles respectives), mais dans le 1901, 1906 (les 2 années à Labèque), à Moulis dans le 1911. Pas à Margaux en 1926.

Jean mesure 1,62 mètre, a les cheveux et les sourcils châtains, et un menton rond dans un visage ovale. Il sait lire, écrire et compter, sans toutefois que son instruction ne soit validée par le Brevet d'Enseignement Primaire. En a-t-il seulement eu l'occasion, ou même le temps ? Il faut se rendre compte qu'il n'a que 15 ans quand il perd son père en 1887, et ses frères aînés sont déjà tous morts très jeunes. Devenu très jeune l'homme de la famille, il lui faut travailler : Jean fait alors l’apprentissage du métier de forgeron à Margaux. Le fait que ce soit déjà la profession de son beau-frère Pierre LALANDE, n'est sans doute pas un hasard...

Carte de Margaux

Le service militaire

Comme tous les jeunes gens de vingt ans, Jean est convoqué en 1891 devant le Conseil de révision de Castelnau en vue d'effectuer son service militaire. Mais comme il est fils unique de sa mère qui elle-même est veuve, le Conseil considère que sa présence est indispensable auprès de sa famille pour la faire vivre, et Jean obtient une dispense, c'est-à-dire qu'il va effectuer un service armé bien moins long que ce qu'il aurait dû être.

Le jeune homme est alors dirigé vers le 57ème Régiment d'Infanterie à Bordeaux le 12 novembre 1892. Il arrive au corps le même jour ; on lui attribue le numéro matricule 3461. Au cours de son service, un certificat de bonne conduite lui est même accordé.

Jean passe dans la disponibilité de l'armée active le 24 juillet 1893, en attendant son passage dans la réserve de l'armée active qui aura lieu le 1er novembre 1895. Bien sûr, pour entretenir son instruction militaire, il accomplit une première période d'exercices du 22 août au 18 septembre 1898, puis une seconde du 19 août au 15 septembre 1901, les deux dans le 144ème Régiment de Ligne de Bordeaux. Passé dans l'armée territoriale le 1er novembre 1905, Jean fait une dernière période d'exercices du 26 mars au 8 avril 1906, au 140ème Régiment Territorial d'Infanterie à Bordeaux. Il passe ensuite dans la réserve de l'armée territoriale le 1er octobre 1911, alors que le contexte international est pour le moins tendu...

Son mariage

C'est à Margaux qu'il rencontre Marie "Arnaudine" RAYMOND 27 , une margalaise (habitante de Margaux) qui a le même âge que lui. Leurs noces sont célébrées dans la joie et dans la mairie de la commune le 30 janvier 1891. Ils s'installent d'abord dans le quartier de Castelneu, à Margaux (recensement 1891). Attention, prononcez le nom de ce lieu-dit : "Cas-tel-né-ou", à ne pas confondre avec la commune de Castelnau ! Puis ils vont déménager au lieu de La Halle, situé plus près du bourg de Margaux. Mais en 1899, après le décès accidentel de leur fils aîné Pierre âgé de 6 ans, ils décident de partir pour s'installer dans le quartier de Labèque (recensement 1901), à 800 mètres du centre vers l'ouest, sans doute pour éviter de se retrouver chaque jour confrontés au lieu du drame...

Mais il existe une autre raison de s'établir à Labèque : le couple partage ainsi la maison des parents d' Arnaudine, le jardinier Arnaud RAYMOND 54 et son épouse Rose COUREAU 55 . A 31 ans, Jean est dit charretier dans les recensements de 1901 et 1906. Il faut bien comprendre que comme beaucoup d'autres hommes, notre ancêtre ne pratique pas qu'un seul métier, mais en cumule plusieurs selon les circonstances, les besoins et les opportunités de se faire un peu d'argent ! Si quelqu'un a besoin de transporter des marchandises et qu'on possède une charrette, alors on devient charretier ! Mais la forge, et surtout le travail de la vigne, restent ses principales occupations.

La vie de Jean, pourtant un bien brave homme, serait un long fleuve tranquille si sa chère épouse Arnaudine ne se fâchait pas systématiquement avec ses voisins. Ces problèmes de voisinage obligent la famille à déménager souvent, et Jean à abandonner la forge pour travailler la vigne... un peu partout dans tout le Médoc ! Même si malgré tout, ayant ses 2 sœurs Jeanne Amélie et Lucie qui vivent à Margaux, Jean y revient souvent.

Grace à sa fiche matricule et les recensements, on peut même retracer son parcours médocain. Le 21 janvier 1901, il vit à Arsac. avant de revenir à Margaux dans le courant de l'année, puis il passe à Cantenac (27 avril 1902), et au Taillan (8 juin 1902) où il demeure 4 ans avec sa famille. Le 14 janvier 1906, il retourne à Margaux pour 2 ans, puis part vivre à Castelnau le 17 avril 1908 pendant 7 mois, et déménage à Moulis (n° 3 château Duplessis, dixit liste de recensement de 1911) le 13 novembre de la même année jusqu'au début de la Grande Guerre. Il est déclaré résider à Listrac-Médoc, village de Couenc, le 3 novembre 1914.

Mais dans la nuit du 11 au 12 octobre 1910, Jean commet un vol dont je ne sais encore rien, mais qui figure sur sa fiche matricule. Peut-être est-il allé voler quelques pommes de terre parce qu'il avait faim ? En tout cas, cette mauvaise aventure le conduit devant le Tribunal Correctionnel de Bordeaux le 21 janvier 1911. Celui-ci le condamne à 4 jours de prison, mais avec sursis (cette peine est suspendue par la loi du 25 mars 1891).

Cette affaire de vol n'est pas une erreur de jeunesse, car Jean avait 40 ans à l'époque des faits. Elle est étonnante car il fut toute sa vie d'une droiture et d'une exemplarité morale irréprochables. Néanmoins, il serait intéressant d'en savoir plus, en s'adressant aux Archives Départementales de Bordeaux, série U (archives judiciaires) Malheureusement les actes et jugements civils ne sont pas en ligne. La sous-série 4U concerne la Justice de Paix, mais je ne sais pas lequel des 7 cantons de Bordeaux est le bon. La sous-série 2U concerne la cour d'Appel de Bordeaux, cour d'assises de la Gironde et la cour régionale des pensions militaires. L'arrêt correctionnel de l'année 1911 porte la côte 2 U 550 (pas en ligne).

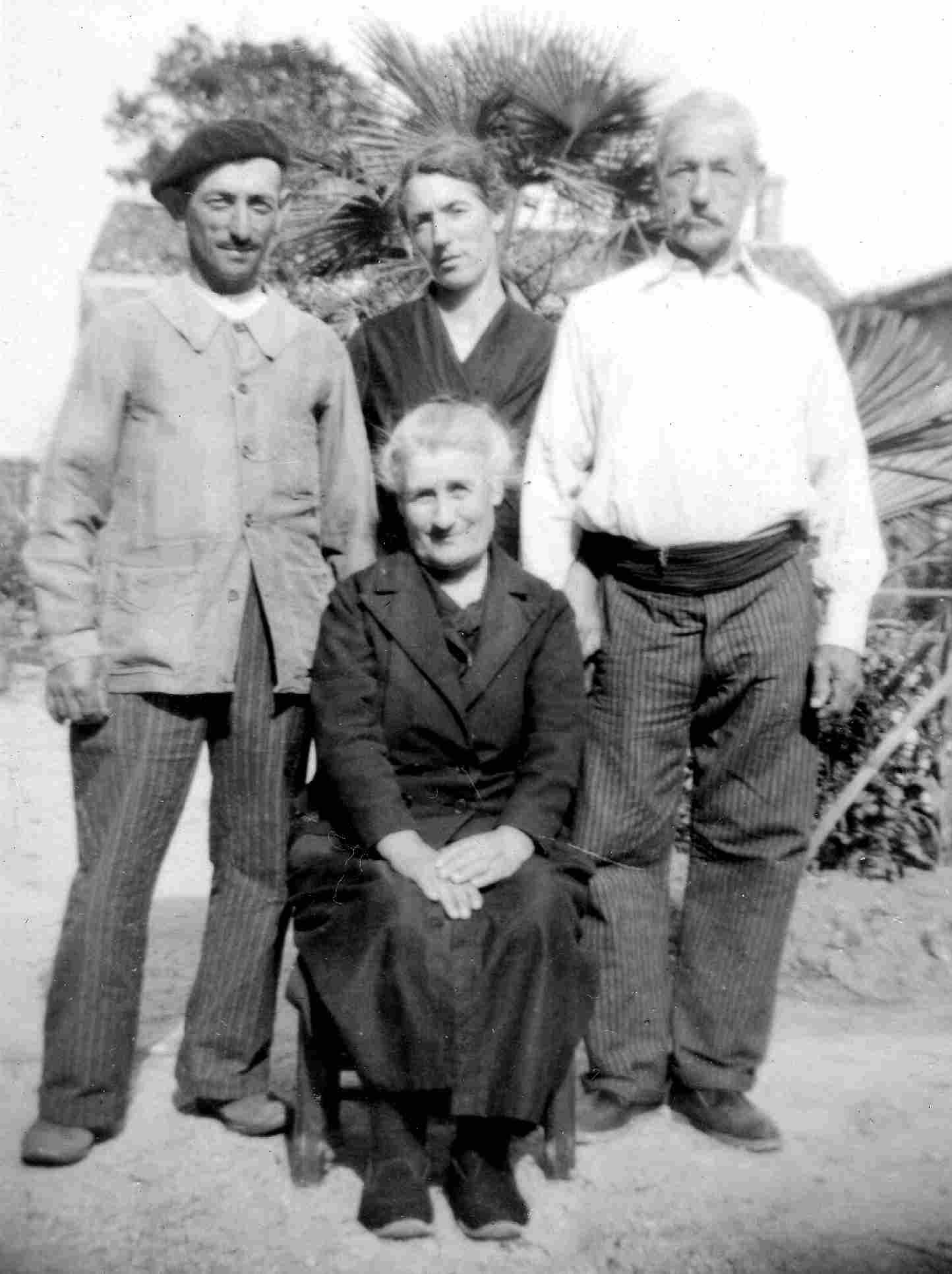

René PONTET et Lucienne, Jean JUFORGUES et Arnaudine (assise) - vers 1940

La Guerre de 1914-1918

Le décret de mobilisation générale du 1er août 1914 rappelle à l'activité militaire tous les soldats, et Jean arrive au corps qui lui est affecté à partir du 5 mars 1915. Il a alors 44 ans, et rejoint le 140ème Régiment Territorial d'Infanterie. Le régiment est posté près de Neuve-Chapelle, à 25 kilomètres à l'ouest de Lille dans le Pas-de-Calais.

Le décret de mobilisation générale du 1er août 1914 rappelle à l'activité militaire tous les soldats, et Jean arrive au corps qui lui est affecté à partir du 5 mars 1915. Il a alors 44 ans, et rejoint le 140ème Régiment Territorial d'Infanterie. Le régiment est posté près de Neuve-Chapelle, à 25 kilomètres à l'ouest de Lille dans le Pas-de-Calais.

44 hommes de la 2ème Compagnie, cantonnée à Estaires (Département du Nord, voir la carte ci-dessous), ont pour mission de garder 113 prisonniers, et de les conduire à Merville, sur une distance de 6 kilomètres. Le 17 mars, un service de surveillance est mis en place pour empêcher le retour des réfugiés évacués dans une zone qui leur est interdite, entre Hondeghem, Saint-Sylvestre-Cappel, Cæstre, et le pont de Garlinghem.

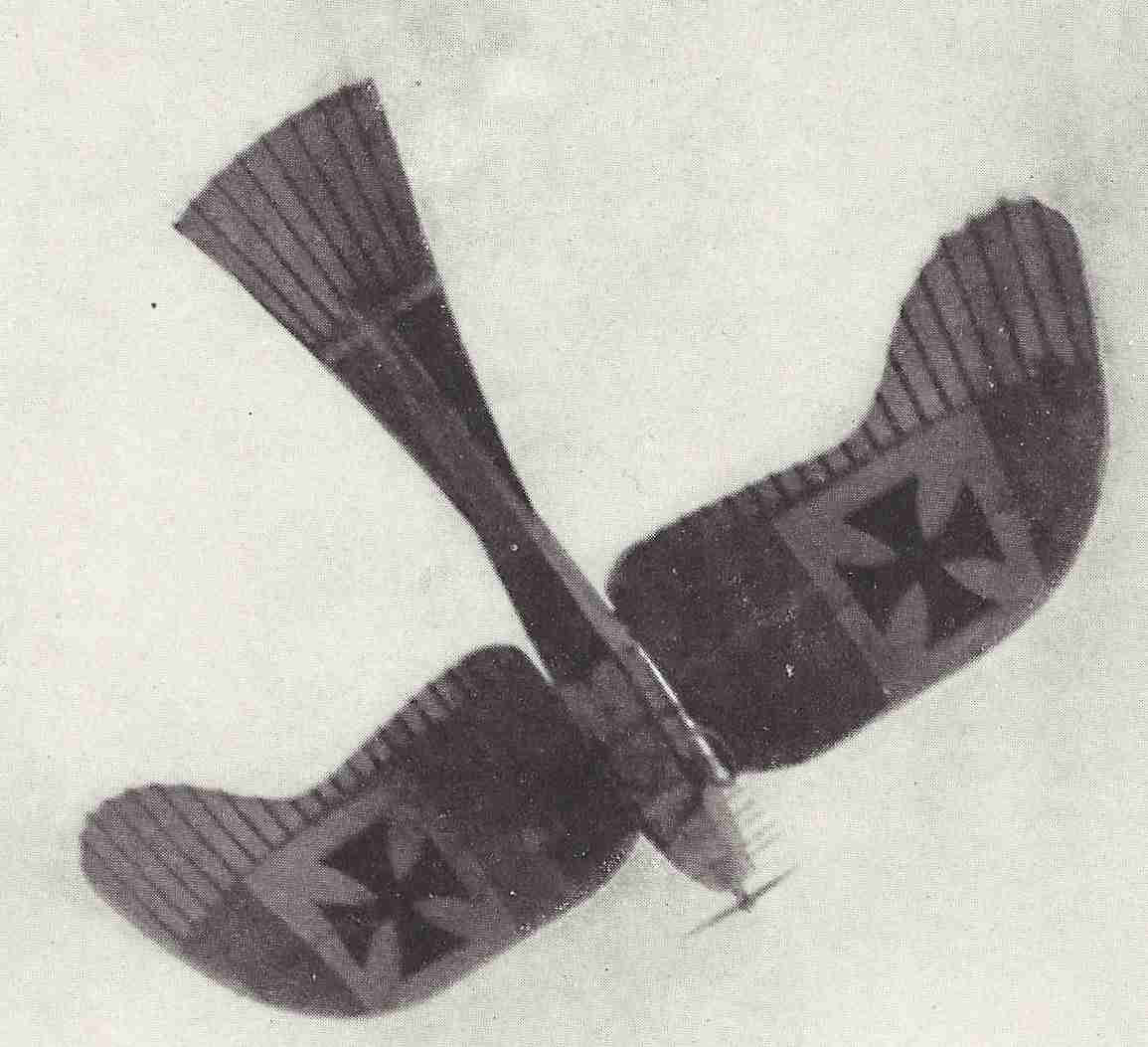

Mais le 21 mars, un avion allemand lance une bombe dans cette zone, tuant un caporal. Le 28, un taube (avion monoplan ressemblant à un pigeon, voir photo ci-contre) lance 2 bombes sur la 1ère Compagnie, à Sailly-sur-la-Lys ; tout le monde se couche à plat-ventre, mais les explosions atteignent 5 hommes. Beaucoup des soldats ne sont formés que pour l'escrime à la baïonnette, et la situation les dépasse totalement ; le régiment est alors relevé de ses services pour être soumis à un entraînement militaire plus en adéquation avec la réalité du conflit.

Neuve-Chapelle, Estaires, Merville

Mais dès le 3 avril 1915, Jean change d'affectation et intègre le 13ème Régiment d'Artillerie, alors en poste à Vauquois, dans la Meuse, à 30 kilomètres à l'ouest de Verdun. La butte de Vauquois est occupée par les Allemands depuis fin septembre 1914. Toutes les attaques françaises pour reprendre le village sont repoussées jusqu'au 1er mars, date à laquelle la ligne de front s'établit au sommet de la butte. Les soldats allemands et français vont s'enterrer dans des tranchées, et par les galeries souterraines vont faire exploser des mines sous les positions adverses. D'autre part, le coude de la route entre Vauquois et Boureuilles est pris par les Français le 5 avril ; un barrage est établi. Mais les combats se succèdent plusieurs mois sans donner avantage ni aux Français ni aux Allemands.

Vauquois, Boureuilles et Verdun

Le 6 novembre 1915, Jean passe au 137ème Régiment Territorial d'Infanterie, pour 3 mois. Il est alors dans le département de la Marne, près de Bussy-le-Château, à une cinquantaine de kilomètres au sud-est de Reims. Il passe à Poivres, puis Herbisse dans l'Aube. Le 23 décembre, Jean est cantonné au château de la Melette, où il est employé à la réparation du chemin de Saint-Etienne-au-Temple à Lépine (tout près de Châlons, aujourd'hui Châlons-en-Champagne). Malgré le peu de détails inscrit dans le JMO du régiment, on constate qu'il y a beaucoup d'échanges de soldats des classes 1892-1893-1894 entre différents régiments territoriaux. En clair, on perd un peu la trace de notre ancêtre !

Bussy-le-Château, entre Reims et Verdun

Le 18 février 1916, c'est le 222ème Régiment Territorial d'Infanterie que Jean doit intégrer. Le 1er des 3 bataillons de ce régiment est constitué au Havre, pour assurer le service de place et la garde des prisonniers jusqu'au départ pour les armées le 4 mars. Les hommes sont alors envoyés par voie ferrée dans la gare de Saint-Hilaire, près de Reims dans la Marne. Les cantonnements sont établis à Bussy-le-Château, Suippes, Bouy et Mourmelon. Jean y restera presque un an, à effectuer des opérations dangereuses puisqu'il est au front. En effet, ce bataillon, affecté au service des Etapes, est mis à disposition du Génie pour l'entretien et la réfection des routes. Il est aussi employé à décharger des cargaisons dans des gares, à effectuer des manutentions ou à garder des dépôts de munitions. Le 26 septembre, la 1ère Compagnie se déplace par train sur le centre d'instruction de Beauvais, notamment pour la garde de prisonniers, la 2ème Compagnie allant à Estrée-Saint-Denis. Mais le 25 décembre, la 1ére quitte le camp de Beauvais pour se rendre en camions à Rumigny, à environ 9 kilomètres au sud d'Amiens.

Enfin, le 30 janvier 1917, Jean passe à la 14ème section infirmiers. Et suite à la Circulaire ministérielle n°26494 1/11 du 7 décembre 1918, il est définitivement libéré des obligations militaires le 15 décembre de la même année. La guerre l'a fait rester sous les drapeaux un an de plus que ce qui était normalement prévu, puisque la fin de ses obligations militaires devait normalement intervenir le 1er octobre 1917 !

Retour à Listrac

Après la Première Guerre mondiale, Jean et Arnaudine habitent au lieu de Cantegric, un hameau de Listrac qui comporte seulement 2 maisons, avec leur fille Marie "Irène" JUFORGUES. Toute la famille cultive les vignes d'un propriétaire listracais, Monsieur CANTEGRIL (recensement de Listrac, 1921). Mais la guerre n'a pas atténué le tempérament caractériel d' Arnaudine qui continue de se fâcher avec les voisins, alors la famille continue... de déménager !

Après Cantegric, Jean et sa famille habitent au Château Lestage, également à Listrac, où il est bouvier. Quand il revient sur Margaux, il habite alors une petite maison sur le côté droit de la route de Moulis vers Listrac, appelée par dérision la « villa des chênes ». Aujourd’hui disparue, cette maison se situait près du portail de l’actuel château de Nadine de ROTHSCHILD. Sur le recensement de 1926, la famille vit au Château Duplessis, et travaille comme cultivateur pour son propriétaire Monsieur DELORS. Evidemment, ce parcours se base sur les traces que le couple a laissé ici où là, mais il ne fait aucun doute que certains domiciles qu'ils ont occupés nous seront à jamais inconnus. Bref, l'éternel ballet des déménagements à travers le Médoc semble ne jamais avoir de fin !

Côté santé, Jean a une pathologie qui revient très régulièrement : il souffre d'un mal de dents persistant. Ces douleurs sont tellement insupportables qu'un jour, il se met de l’ « esprit de sel » dessus. Quelqu'un lui aurait-il dit que cela pouvait éventuellement le soigner ? Si c'est le cas, il est tombé sur un sacré farceur : toutes ses dents sont tombées ! Et pour cause : l'esprit de sel (ou acidum salis) n'est rien d'autre que de l'acide chlorhydrique !

Jean Richard JUFORGUES et Arnaudine - vers 1948

A la fin de leur vie, Jean et Arnaudine vont enfin trouver un peu de stabilité. Finis le nomadisme et les exils forcés, terminés les déménagements à répétition et les interminables allers-retours à travers tout le Haut-Médoc ! Une personne accepte finalement de les prendre chez elle... Le couple habite alors dans la propriété de Codres à Listrac, chez leur fille Lucienne. Le caractère d' Arnaudine s'adoucit vers la fin de sa vie, ce qui rend une cohabitation possible. Cependant, Lucienne n'hésite pas à remettre sa mère à sa place quand elle fait une remarque déplacée, et tout rentre dans l'ordre ! Quant à Jean, il peut maintenant finir ses jours en famille, dans un climat un peu plus "apaisé" ! C'est là à Codres qu'il décède le 11 février 1964, à l’âge de 92 ans.

Lignes de vie

"Jean" Richard JUFORGUES 26 et Marie "Arnaudine" RAYMOND 27

Vers sa femme Marie "Arnaudine" RAYMOND