- Accueil

- Pour commencer le voyage...

- Plan du site

- Du côté d'Amiet DUCOS

- Les origines des DUCOS

- Les origines des FATIN

- Les origines des TARDIVIER

- Les origines des ROSSIGNOL

- Les origines des de BARITAULT

- Les origines des FLOUS

- Les origines des BERNADA - LAMORERE

- Les origines des LALLEMAGNE

- Son grand-père paternel : Bertrand DUCOS

- Sa grand-mère paternelle : Marie FATIN

- Son grand-père maternel : Pierre "Louis" ROSSIGNOL

- Sa grand-mère maternelle : Françoise "Louisa" LALLEMAGNE

- Son père : Paul "Charles" DUCOS

- Sa mère : Louise ROSSIGNOL

- Pierre "Amiet" DUCOS

- Du côté de Marcelle GUIBERT

- Les origines des GUIBERT

- Les origines des LAROCHE

- Les origines des PONS

- Les origines des CAREL

- Son grand-père paternel : Jean "Jules" GUIBERT

- Sa grand-mère paternelle : Marie "Suzanne" LAROCHE

- Son grand-père maternel : Pierre "Julien" PONS

- Sa grand-mère maternelle : Jeanne "Dorothée" CAREL

- Son père : Pierre "Charles" GUIBERT

- Sa mère : Joséphine PONS

- Marcelle GUIBERT

- Du côté d'Henri PONTET

- Les origines des PONTET

- Les origines des MEYRE

- Les origines des LACOURTI

- Les origines des CONSTANTIN

- Les origines des BOUSCARRUT

- Les origines des JUFORGUES

- Les origines des RAYMOND

- Son grand-père paternel : Jean "Alcide" PONTET

- Sa grand-mère paternelle : Marie "Ma" BOUSCARRUT

- Son grand-père maternel : Jean "Richard" JUFORGUE

- Sa grand-mère maternelle : Marie "Arnaudine" RAYMOND

- Son père : René PONTET

- Sa mère : Marie "Lucienne" JUFORGUE

- Pierre "Henri" PONTET

- Du côté d'Yvette GOFFRE

- Les origines des GOFFRE

- Les origines des MONNEREAU

- Les origines des JUSTE

- Les origines des ABRIBAT

- Les origines des CHARDON

- Les origines des DE MANDE DE MARCON

- Les origines des BUROT

- Son grand-père paternel : Jean GOFFRE

- Sa grand-mère paternelle : Marie "Estelle" MONNEREAU

- Son grand-père maternel : Pierre "Emile" JUSTE

- Sa grand-mère maternelle : Jeanne "Alice" ABRIBAT

- Son père : Pierre "Henri" GOFFRE

- Sa mère : Pétronille "Henriette" JUSTE

- Marie-Jeanne "Yvette" GOFFRE

- Cartes géographiques

- Arbres généalogiques

- Les listes

- Les statistiques

- Rechercher un ancêtre

- Par patronyme

- Les parcours militaires

- Les insolites

- Nos cousins célèbres

- Nos implexes

- Les origines de nos ancêtres

- En aparté

- Archives des billets d'actualité

- Livre d'or

- Contact

Généralités sur la généalogie

La numérotation Sosa, la recherche des ancêtres,... Quelques bases pour bien comprendre comment cela fonctionne.

Histoire générale de la famille dans le Médoc

Une présentation de la terre de nos origines, et les grandes ligne de l'histoire de notre famille au fil du temps...

Les calendriers

Explications sur les différents calendriers utilisés dans l'Histoire.

Convertir une date du calendrier républicain vers le calendrier grégorien

Repères historiques

Pour situer une date dans l'Histoire.

Les noms de famille

Quelques mots sur l'origine des noms de famille.

Les implexes

Qu'est-ce que c'est ?

Les origines des MEYRE

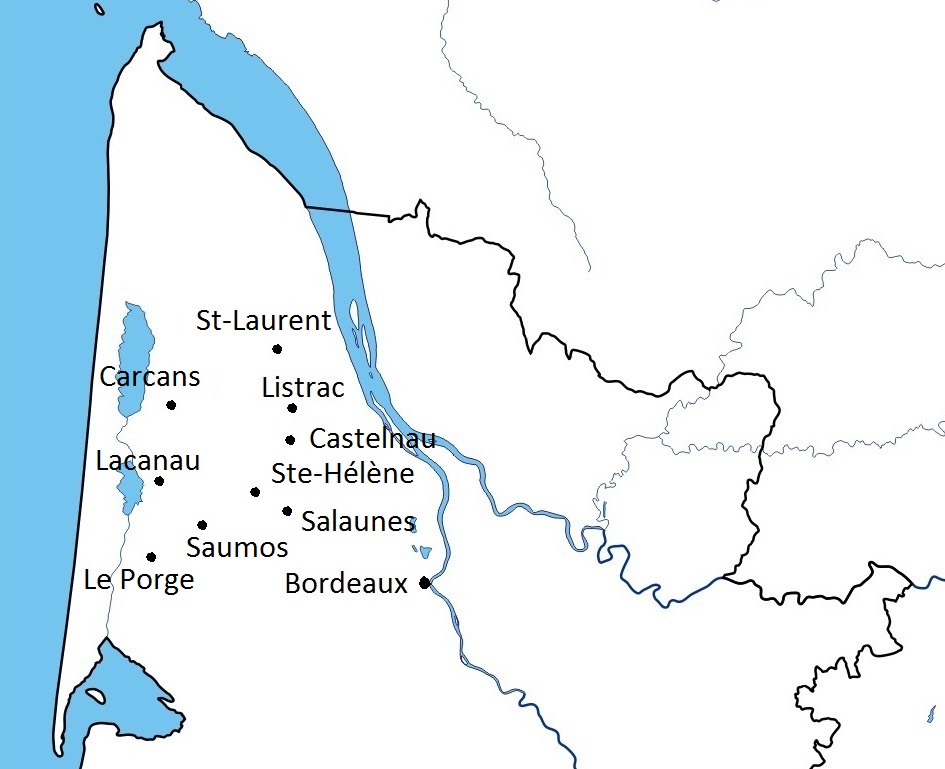

Se repérer dans l'espace :

- Arbres : 1- Arbre général - C2- Meyre - 4- Arbre des implexes

- Cartes : Page sur le Médoc - AUTOUR DE LISTRAC - Sainte-Hélène - Lacanau - Le Porge - Listrac - Soussans - Saint-Laurent - Castelnau

Dans le temps :

- Remonter vers : Les origines des PONTET

- Descendre vers : Jean "Alcide" PONTET

Je préfère annoncer la couleur tout de suite : nous entrons ici dans une histoire familiale assez compliquée, où les différentes familles s’entremêlent dans un périmètre Sainte-Hélène - Lacanau - Listrac, dans le Médoc en Gironde. Mais on va quand même essayer de rendre tout cela compréhensible !

Je préfère annoncer la couleur tout de suite : nous entrons ici dans une histoire familiale assez compliquée, où les différentes familles s’entremêlent dans un périmètre Sainte-Hélène - Lacanau - Listrac, dans le Médoc en Gironde. Mais on va quand même essayer de rendre tout cela compréhensible !

La paroisse de Sainte-Hélène était auparavant appelée "Sainte-Hélène de Saltu". En latin, Saltus désigne une forêt, un bois, ce qu'on peut traduire par "Sainte-Hélène de la Lande". Cette appellation laisse à penser que la paroisse était à l'origine bien plus pourvue en forêt qu'elle ne l'est aujourd'hui. L'église est ancienne, et a été construite probablement à une époque antérieure à l'arrivée des Anglais en Guyenne.

Il est difficile de vivre de la culture à Sainte-Hélène, au temps où commence notre récit. Le sol est recouvert d'un sable sec et aride ; tout au plus y trouve-t-on de l'argile dont les habitants se servent pour construire leurs chaumières. Les paysans élèvent principalement des moutons, des abeilles, et produisent du seigle et du millet. On y trouve aussi de petits lacs, appelés "lagunes".

Un mot aussi sur le nom MEYRE, que l'on prononce : Meÿre (Mé-i-re). Il existe dans le Médoc des ruisseaux qui débouchent sur l'estuaire de la Gironde. Dans le patois local, on appelle ces ruisseaux des "estey". Il en est un qui prend sa source dans le marais de Sainte-Hélène, puis traverse Castelnau, Avensan, Soussans et Lamarque avant se jeter dans la Gironde. Dans cette dernière étape, ce ruisseau prend le nom d' "estey de Meyre". Est-ce là l'origine du patronyme qui nous intéresse ? Je n'ai pas pour l'instant la réponse à cette question, mais on peut le supposer.

Sainte-Hélène, Lacanau, Listrac... (Gironde)

Branche MEYRE

Cela peut vous étonner, mais je ne vais pas vous parler de la dynastie MEYRE ici ! Et ce pour une bonne raison : les premiers porteurs de ce nom dans notre généalogie sont des implexes, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent plusieurs fois dans notre arbre généalogique. C'est pourquoi le début de cette histoire est racontée dans la page Nos Implexes, paragraphe Meyre.

Je vous invite alors à vous y reporter. Vous y ferez ainsi la connaissance des premières générations de cette branche. Puis, la complexité de la situation vous amènera à choisir entre plusieurs chemins, plusieurs possibilités de descendants pour continuer votre lecture. Pour revenir sur cette page, vous ferez alors le choix de suivre l'un de nos ancêtres René MEYRE 3104 ou Jeanne MEYRE 3119 .

Si vous préférez suivre les branches secondaires qui vont plus tard se lier à nos MEYRE, alors restez sur cette page. Nous commençons tout de suite par la branche BAUDRICQ.

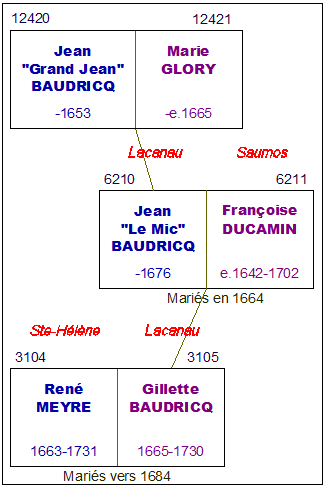

Branche BAUDRICQ

Dans la commune de Lacanau, voisine de celle de Sainte-Hélène où se trouvent nos MEYRE, vit une autre branche de la famille, celle des BAUDRICQ. Le sens du patronyme pourrait venir du nom germanique Baldric avec les racines "bald" (audacieux) et "ric" (riche, puissant). Ce nom de chef de guerre serait donc présent en Aquitaine depuis les invasions barbares !

Le premier ancêtre de cette branche, Jean dit "Grand Jean" BAUDRICQ 12420 , est laboureur dans le village de Mistres à Lacanau. Le sol de cette paroisse est très sablonneux, et tenter d'y faire pousser quelque chose est une gageure, voire un exploit qui force le respect. Avant 1635, Grand Jean épouse Marie GLORY 12421 , native elle aussi de Mistres. De tous les enfants qu'ils ont, je ne connais que Jean BAUDRICQ 6210 , qui porte les surnoms de le Mic, ou le Mie, ou Jeune, né aussi à Lacanau. Grand Jean décède en 1653, et Marie 12 ans plus tard vers 1665.

Leur fils Jean "le Mic" BAUDRICQ 6210 est comme papa laboureur à Mistres. Vers novembre 1664, il épouse Françoise DUCAMIN 6211 , qui est veuve du village de Courgas, dans la paroisse de Saumos.

Le Mic et Françoise ont pour fille Gillette BAUDRICQ 3105 , née en 1665. "Gillette" est bien sûr le prénom féminisé de "Gilles" ! Mais la pauvre enfant n'a que 11 ans quand elle perd son père, décédé le 18 février 1676 à Lacanau.

Si vous êtes passés par la page des Implexes, paragraphe Meyre, vous avez sans doute remarqué que Françoise CAMIN ou DUCAMIN était la seconde épouse de notre multi-implexe François MEYRE. Elle n'est pas notre ancêtre car c'est de la première épouse Izabeau LAFFITE que nous sommes issus. Par contre, Jean "Le Mic" BAUDRICQ (Sosa 6210) épouse Françoise DUCAMIN (Sosa 6211) vers 1664 à Lacanau, et celle-ci est notre ancêtre. La question est de savoir si c'est la même personne. Son acte de décès du 22 décembre 1702 dit qu'elle est veuve de François MEYRE, ce qui est normal puisque même si elle était mariée à BAUDRICQ vers 1664, son mariage avec MEYRE en 1688 est plus récent. Mais elles peuvent aussi être 2 personnes distinctes ! Cet acte de décès ne nous donne donc pas de piste.

Partant de ce qui est connu, il faut trouver le mariage de Jean BAUDRICQ et Françoise DUCAMIN en 1664 (date rafraîchissante) à Lacanau (le lieu n'est pas encore certain). De là, trouver la naissance de Jean BAUDRICQ, vers 1644 ou avant, et le mariage de ses parents. Idem pour la naissance de Françoise DUCAMIN, avant 1646. Bien vérifier que ce n'est pas la même Françoise DUCAMIN qui épousera François MEYRE en 1688.

Trouver aussi la naissance de Gelette BAUDRICQ en 1665, le décès de Jean BAUDRICQ le 18 février 1676, tout à Lacanau. Mais les registres en ligne de Lacanau ne commencent eux aussi qu'en 1692...

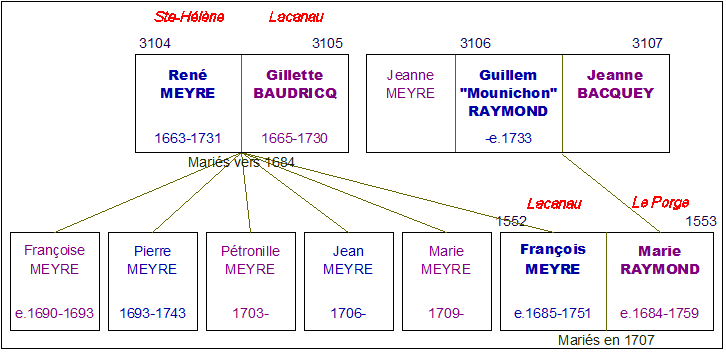

Le laboureur René MEYRE 3104 épouse Gillette BAUDRICQ 3105 vers 1684. L'ascendance de René est racontée dans la page Nos Implexes, paragraphe Meyre. Ensemble, ils s’installent à Mistres chez la mère de la jeune femme, où ils ont 6 enfants :

Le laboureur René MEYRE 3104 épouse Gillette BAUDRICQ 3105 vers 1684. L'ascendance de René est racontée dans la page Nos Implexes, paragraphe Meyre. Ensemble, ils s’installent à Mistres chez la mère de la jeune femme, où ils ont 6 enfants :

- François MEYRE 1552 né vers 1685.

- Françoise MEYRE, née vers 1690 mais décédée à 3 ans le 13 octobre 1693.

- Pierre MEYRE, né le 29 mars 1693, qui devient laboureur. Il épouse Françoise CONSTANTIN le 19 janvier 1715 à Salaunes, où il décède le 8 août 1743 à l'âge de 50 ans.

- Pétronille MEYRE, née le 31 janvier 1703.

- Jean MEYRE, né le 23 janvier 1706.

- Marie MEYRE, née le 28 avril 1709.

Gillette meurt à 65 ans le 4 décembre 1730 à Mistres. René décèdera presque un an après sa femme , le 15 octobre 1731 dans leur domicile également ; il a alors 68 ans.

Leur fils François MEYRE 1552 naît vers 1685, et devient également laboureur dans le village de ses parents. Celui-ci rencontre Marie RAYMOND 1553 , une jeune fille née au Porge vers 1684. Cette jolie demoiselle est la fille de Guillem dit "Mounichon" RAYMOND 3106 (mort vers 1733 au Porge) et de Jeanne BACQUEY 3107 .

Trouver le mariage de René MEYRE et Gelette BAUDRICQ en 1684 à Lacanau, la naissance de leur fils François MEYRE en 1685. Mais les registres de Lacanau commencent en 1692 !

Le décès de Guillem RAYMOND en 1733 au Porge tombe dans le trou qui existe entre 1698 et 1737 dans le registre !

Cette paroisse du Porge est d'abord dénommée Saint-Seurin de Buch, d'après un livre du XIIIème siècle rapporté par l'abbé BAUREIN. Elle fait partie du Pays de Buch, ensemble de 17 communes situées autour du Bassin d'Arcachon qui constituent les Landes de Gascogne. Le nom de "Buch" vient du peuple celtique qui vivait dans cette région, les Boïates. Le "pays des boii" (pagus boium en latin) est devenu "païs de Bug" en gascon, et finalement "pays de Buch" en français. Au Moyen-Age, les seigneurs qui règnent sur ce pays portent le titre de "captal de Buch", captal étant un signe de noblesse signifiant chef, capitaine, "à la tête de". Parmi ces familles, on peut citer les de GRAILLY, la famille d' EPERNON, et celle d' AMANIEU DE RUAT.

Les habitants de la côte apportent les corps des défunts dans le cimetière le plus respecté du diocèse, celui de Saint-Seurin-lès-Bordeaux. Mais à chaque décès se produisent systématiquement les mêmes inconvénients : ce transport est long, difficile et onéreux. On décide alors d'établir un cimetière à proximité, sous l'évocation du même saint que celui du lointain cimetière, Saint-Seurin. Et "cimetière" en gascon, se dit "porge" ! On parle alors du Porge-en-Buch.

Mais au début du XVIème siècle, l'église du Porge et son cimetière sont envahis par les sables poussés par le vent du large. Les paroissiens sont contraints de les abandonner pour construire une nouvelle église plus à l'intérieur des terres. La vie n'est pas simple pour les habitants, surtout pour les laboureurs dont sont nos ancêtres : le sol est plat, sablonneux, et marécageux aux abords des étangs. Quand les terres ne sont pas inondées, elles permettent la production de seigle et de millet. La pêche dans l'étang permet heureusement aux Porgeais de prendre des brochets et des anguilles pour se nourrir, mais aussi pour les vendre sur les marchés de Bordeaux. Ils exploitent également les pins pour en extraire la résine.

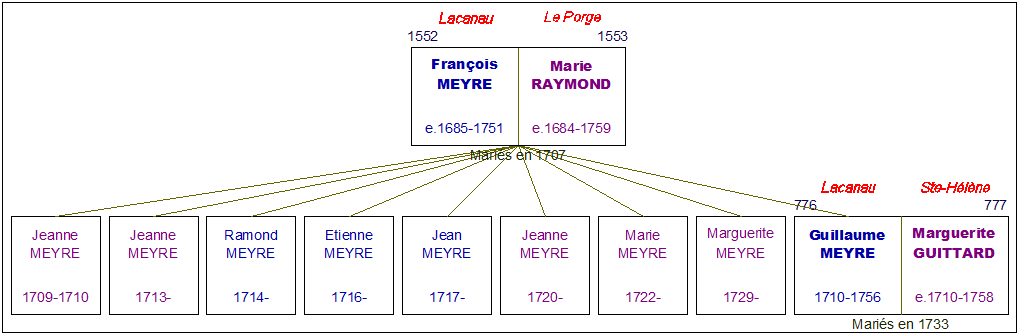

François MEYRE 1552 épouse donc Marie RAYMOND 1553 en novembre 1707 au Porge. Une chose amusante mérite d'être citée ici : sur l'acte de mariage de leur fils Guillaume qui suit, le nom de la mère est écrit "Laimond" au lieu de "Raymond". Il s'agit en fait d'une déformation. En effet, les anciens dans le Sud-Ouest avaient l'habitude de rouler les "R" avec la langue, comme pour faire des "L" en rafale ! Ecoutez les chansons de Maurice Chevalier pour vous faire une idée... Le prêtre a donc entendu "LLLaymond" et a écrit le patronyme maternel de cette façon !

François MEYRE 1552 épouse donc Marie RAYMOND 1553 en novembre 1707 au Porge. Une chose amusante mérite d'être citée ici : sur l'acte de mariage de leur fils Guillaume qui suit, le nom de la mère est écrit "Laimond" au lieu de "Raymond". Il s'agit en fait d'une déformation. En effet, les anciens dans le Sud-Ouest avaient l'habitude de rouler les "R" avec la langue, comme pour faire des "L" en rafale ! Ecoutez les chansons de Maurice Chevalier pour vous faire une idée... Le prêtre a donc entendu "LLLaymond" et a écrit le patronyme maternel de cette façon !

Ils ont 9 enfants nés à Mistres :

- Jeanne MEYRE, née le 26 juillet 1709 et morte le 17 janvier 1710 à 5 mois.

- Guillaume MEYRE 776 , né le 25 décembre 1710.

- Jeanne MEYRE, née le 3 août 1713.

- Ramond MEYRE, né le 13 décembre 1714.

- Etienne MEYRE, né le 17 avril 1716.

- Jean MEYRE, né le 24 octobre 1717.

- Jeanne MEYRE, née le 27 juin 1720.

- Marie MEYRE, née le 24 mai 1722.

- Marguerite MEYRE, née le 22 avril 1729.

Leur fils Guillaume MEYRE 776 devient d'abord pasteur (c'est-à-dire berger) dans le village de Mistres, puis plus tard, après son mariage en 1733, il sera laboureur à Sainte-Hélène. Son frère Raymond MEYRE sera d'ailleurs témoin à son mariage. Le père François MEYRE 1552 vit jusqu'à l'âge de 67 ans chez lui à Mistres, avant de quitter ce monde le 25 juillet 1751, après une maladie. Sa femme Marie RAYMOND 1553 lui survit 7 ans, et décède à son tour le 12 mars 1759, à environ 75 ans.

Chercher le mariage de François MEYRE et Marie RAYMOND en 1707 au Porge. Mais il y a ce grand trou entre 1698 et 1737 ! Je ne peux pas trouver la naissance de Marie RAYMOND en 1684, et le mariage de ses parents Guilhem RAYMOND et Jeanne BACQUEY juste avant, tout au Porge, puisque là aussi les registres en ligne commencent en 1692 !

Cette Généanaute a des choses sur les MEYRE.

Branche MARTIN

Les MARTIN sont originaires de Listrac. On sait évidemment que le patronyme MARTIN est le plus porté en France : il est normal qu'on en ait nous aussi ! Ce nom provient de celui de l'évêque Martin de Tours, qui a évangélisé la Gaule pendant le IVème siècle. Connu pour avoir divisé son manteau en deux pour le partager avec un déshérité lors d'un hiver rigoureux, il deviendra Saint Martin, celui qui a su imposer le christianisme à la place des traditions païennes.

Les MARTIN sont originaires de Listrac. On sait évidemment que le patronyme MARTIN est le plus porté en France : il est normal qu'on en ait nous aussi ! Ce nom provient de celui de l'évêque Martin de Tours, qui a évangélisé la Gaule pendant le IVème siècle. Connu pour avoir divisé son manteau en deux pour le partager avec un déshérité lors d'un hiver rigoureux, il deviendra Saint Martin, celui qui a su imposer le christianisme à la place des traditions païennes.

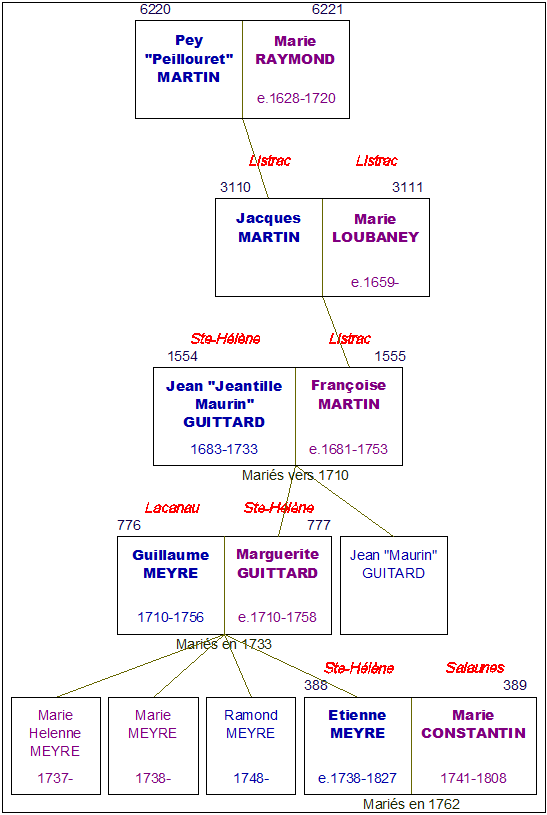

Dans cette branche, l'individu le plus ancien connu se prénomme Pey, qui est la forme occitane du prénom Pierre. Pey, qui porte aussi le joli surnom de "Peillouret" MARTIN 6220 , et sa femme Marie RAYMOND 6221 (née vers 1628 et décédée le 4 février 1720 à Listrac) ont pour fils Jacques MARTIN 3110 qui naît et vit au village de Barbat à Listrac, sous vos applaudissements.

Jacques épouse Marie LOUBANEY 3111 (née vers 1659 et décédée avant 1714). Ils ont pour fille Françoise MARTIN 1555 , qui voit le jour vers 1681 à Barbat. Mais elle va bientôt quitter Listrac pour suivre celui qui sera l'homme de sa vie...

Après un premier implexage avec les MEYRE que l'on a vu en haut de cette page, nous en trouvons ici un deuxième avec la branche GUITTARD. Là encore, vous pouvez aller explorer cette branche dans la page Nos Implexes, paragraphe GUITTARD. Au moment du choix à faire entre l'un des deux enfants pour suivre le récit, vous pourrez choisir Jean dit "Jeantille Maurin" GUITTARD 1554 , pour revenir à ce point-là de l'histoire.

Le Sainte-Hélènois "Jeantille Maurin" GUITTARD 1554 se marie alors avec la Listracaise Françoise MARTIN 1555 , qui a 2 ou 3 ans de plus que lui, en février 1710. Puis les tourtereaux se mettent en ménage dans une maison du bourg de Sainte-Hélène. Ils ont pour fille Marguerite GUITTARD 777 qui vient au monde en 1710. Des deux parents, c'est Jeantille Maurin qui meurt le premier le 6 août 1733 à moins de 50 ans. Puis, après 20 ans de solitude, Françoise décède aussi le 9 avril 1753, âgée elle d'environ 72 ans. Les deux décès surviennent dans leur domicile de Sainte-Hélène.

C'est ici que nous retrouvons le laboureur Guillaume MEYRE 776 . Celui-ci épouse Marguerite GUITTARD 777 le 14 avril 1733 à Sainte-Hélène. Ils s'installent eux aussi dans le bourg de la ville, où vit la famille de la jeune femme et où son frère Jean dit Maurin GUITTARD tient une auberge. Le jeune couple a au moins ces 4 enfants ci-dessous :

- Marie Helenne MEYRE, née le 11 juillet 1737.

- Etienne MEYRE 388 , né vers 1740 et qui, une fois en âge de travailler, deviendra lui aussi laboureur à Sainte-Hélène.

- Marie MEYRE, née le 12 septembre 1738.

- Raymond MEYRE, né le 14 août 1748.

Guillaume MEYRE 776 décède le 14 octobre 1756 à seulement 45 ans, puis 2 ans après, Marguerite GUITTARD 777 disparaît juste avant Noël le 24 décembre 1758 à 47 ans, tous les deux à Sainte-Hélène. Pour leurs enfants, les Noël suivants auront désormais certainement un goût bien amer...

Ca va, jusque là vous suivez ?!!

Françoise MARTIN étant née à Listrac, chercher son mariage avec Jean GUITTARD avant 1710 à Listrac. Si pas de trace, c'est à Ste-Hélène qu'il faut chercher. Mais les AD33 n'ont pas le registre de Listrac-Médoc entre 1703 et 1736.

Aussi à Ste-Hélène, trouver la naissance de Marguerite GUITTARD vers 1710, et le décès de Jean GUITTARD le 6 août 1733, et celui de Françoise MARTIN le 9 avril 1753. Enfin, le décès de Guillaume le 14 octobre 1756, celui de Marguerite GUITTARD le 24 décembre 1758, et la naissance d'Etienne MEYRE vers 1738, tout ceci à Ste-Hélène.

Mais problème : le registre de Ste-Hélène ne met en ligne que les périodes 1692-1696, puis 1737-1739, puis l'année 1748 seule, et enfin 1766-1792. Tous ces manques m'empêchent d'aller plus avant dans la recherche ! J'ai trouvé la naissance de 2 sœurs d'Etienne MEYRE en 1737 et 1738, et celle d'un de ses frères en 1748, mais pas la sienne... Je n'ai pas non plus le décès de Guillaume MEYRE le 14 octobre 1756.

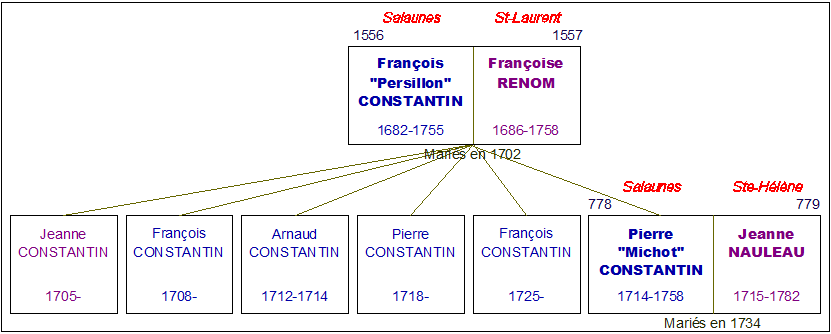

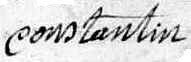

Branche CONSTANTIN

La branche CONSTANTIN qui nous intéresse ici a elle aussi une ascendance implexe. C'est donc la troisième branche implexe rencontrée dans cette page ! Vous pouvez trouver le début (connu) de l'histoire de cette famille à la page Nos implexes paragraphe CONSTANTIN. Pour revenir ici, choisissez François dit "Persillon" CONSTANTIN 1556 lorsque vous devrez décider de l'enfant à suivre.

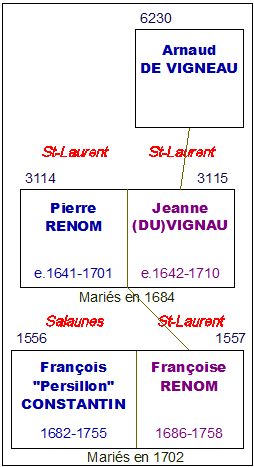

A 25 kilomètres au nord de Sainte-Hélène, dans la paroisse de Saint-Laurent-Médoc, un couple de laboureurs oeuvre avec implication sur cette terre médocaine. Il s'agit de Pierre RENOM 3114 , né vers 1641 et laboureur au village de Bouey à Saint-Laurent, et sa femme Jeanne (DU)VIGNAU 3115 née vers 1642 également à Saint-Laurent. Le père de Jeanne se nomme Arnaud, mais leur patronyme est tantôt appelé DEVIGNAU, tantôt DUVIGNAU, tantôt simplement VIGNAU. Toujours est-il que ce couple se dit "oui" devant le curé de l'église de Saint-Laurent le 21 mai 1684.

A 25 kilomètres au nord de Sainte-Hélène, dans la paroisse de Saint-Laurent-Médoc, un couple de laboureurs oeuvre avec implication sur cette terre médocaine. Il s'agit de Pierre RENOM 3114 , né vers 1641 et laboureur au village de Bouey à Saint-Laurent, et sa femme Jeanne (DU)VIGNAU 3115 née vers 1642 également à Saint-Laurent. Le père de Jeanne se nomme Arnaud, mais leur patronyme est tantôt appelé DEVIGNAU, tantôt DUVIGNAU, tantôt simplement VIGNAU. Toujours est-il que ce couple se dit "oui" devant le curé de l'église de Saint-Laurent le 21 mai 1684.

Ils ont pour fille Françoise RENOM 1557 qui voit le jour à Saint-Laurent le 6 août 1686, au lieu-dit Cartujacq où la famille s'est installée, à 2,5 kilomètres au sud-ouest du bourg de la paroisse. Comment cette jeune femme a-t-elle bien pu faire la rencontre de François dit "Persillon" CONSTANTIN 1556 , le laboureur de Salaunes ? Il y a 30 kilomètres de distance entre les deux paroisses, mais rien n'est un obstable pour l'amour naissant. C'est donc avec Françoise que Persillon se marie le 10 janvier 1702 à Salaunes.

Pierre RENOM 3114 meurt le 28 février 1701, à environ 60 ans. Sa pauvre épouse Jeanne DUVIGNAU 3115 le suivra 10 ans plus tard : âgée de 68 ans et malade, elle se trouve alors chez son gendre Persillon CONSTANTIN 1556 à Salaunes. C'est là qu'elle rend son dernier souffle le 28 décembre 1710.

A St-Laurent, en recherchant les naissances des f & s de Pierre RENOM et Jeanne DUVIGNAU vers 1670, je trouve des RENOM mais pas de DUVIGNEAU. Mais je ne trouve pas la naissance de Pierre RENOM vers 1641.

Persillon CONSTANTIN 1556 et Françoise RENOM 1557 s'installent à Salaunes, sur les terres que possédait le défunt père du jeune homme, et ont 6 enfants :

- Jeanne CONSTANTIN, née le 4 novembre 1705. Elle est la marraine de son frère cadet François né en 1725.

- François CONSTANTIN, né le 8 décembre 1708, et qui à 16 ans est assez âgé pour être le parrain de ce même frère François.

- Arnaud CONSTANTIN, né le 13 avril 1712, et disparu le 5 juin 1714 à seulement 2 ans.

- Pierre "Michot" CONSTANTIN 778 qui naît le 14 octobre 1714.

- Pierre CONSTANTIN, né le 12 janvier 1718.

- François CONSTANTIN, né le 11 mars 1725.

Persillon décède le 1er décembre 1754 à l'âge de 72 ans, et Françoise le 31 janvier 1758 au même âge que son mari, tous les deux à Salaunes. Leur fils Pierre "Michot" CONSTANTIN 778 opte pour le changement et devient laboureur et pasteur, où donc ? A Salaunes, bien sûr !

Ce généanaute a trouvé des choses sur les CONSTANTIN.

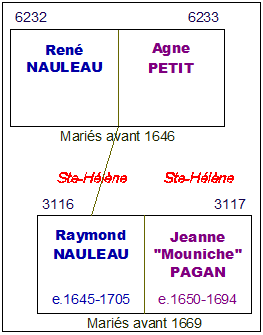

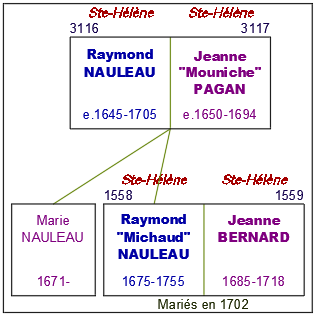

Branche NAULEAU

La famille NAULEAU est originaire de la commune de Sainte-Hélène. On trouve parfois le nom écrit NOLEU dans certains actes ; il est très probable que la prononciation du patronyme soit "no-lé-a-ou" ou bien "no-lé-ou". Il est issu de "Nau", diminutif du prénom Noël.

C’est en tout cas dans cette commune que vivent René NAULEAU 6232 et sa femme Agne PETIT 6233 . Leur fils, Raymond NAULEAU 3116 , né vers 1645 et décédé en 1705, devient laboureur. On va très vite le retrouver au bras de la femme de sa vie, dans le paragraphe PAGAN qui suit !

Branche PAGAN

Et voici le quatrième cas d'implexe, qui s'applique cette fois à la branche PAGAN ! Le début de leur histoire est raconté dans la page Nos Implexes, paragraphe PAGAN. Vous aurez alors le choix entre 2 enfants : cliquez sur Jeanne "Mouniche" PAGAN 3117 pour continuer le récit sur cette page.

Et voici le quatrième cas d'implexe, qui s'applique cette fois à la branche PAGAN ! Le début de leur histoire est raconté dans la page Nos Implexes, paragraphe PAGAN. Vous aurez alors le choix entre 2 enfants : cliquez sur Jeanne "Mouniche" PAGAN 3117 pour continuer le récit sur cette page.

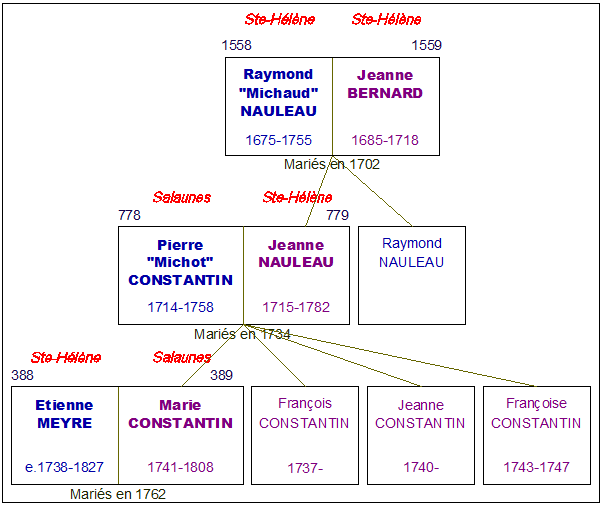

Raymond NAULEAU 3116 , que l'on a rencontré au paragraphe situé juste au-dessus, épouse à Sainte-Hélène Jeanne "Mouniche" PAGAN 3117 , la fille issue du premier mariage de son père. Cette jeune femme porte le très joli surnom de "Mouniche" ! De cette union naîtront 2 enfants :

- Marie NAULEAU, née le 7 mars 1671.

- Raymond dit "Michaud" NAULEAU 1558 le 22 mars 1675, qui deviendra également laboureur comme son père.

Malheureusement, Mouniche PAGAN 3117 va connaître une vie bien courte. Elle a environ 41 ans quand elle trouve la mort, le 22 janvier 1694 au bourg de Sainte-Hélène. L'hiver est très froid cette année-là et amène son lot de maladies, car dans le registre, son acte de décès est entouré d'une multitude d'autres décès de personnes pourtant peu âgées, la moyenne étant située autour de 40 ans.

Le décès de Jean PAGAN le 31 janvier 1720 à Brach ne peut pas être trouvé, car le registre de Brach prend bien l'année 1720, mais seulement à partir du mois de mars !

A Ste-Hélène, chercher la naissance de Raymond NAULEAU vers 1645, la naissance de Jeanne PAGAN vers 1650, et leur mariage vers 1669. Pas en ligne.

Trouver le décès de Raymond NAULEAU le père le 18 mai 1705. Pas en ligne.

Ce généanaute a trouvé le décès de Raymond Michaud NAULEAU le 9 juin 1936, mais le registre en ligne de Ste-Hélène ne permet pas de vérifier...

Pour éclaircir une fois pour toutes le sac de noeuds Jeanne PAGAN, trouver leurs naissances vers 1650, vers 1659 et le 29 août 1670. Pas en ligne.

Branche BERNARD

La famille BERNARD est également originaire de la commune de Sainte-Hélène. Après les MARTIN, il est logique de trouver des BERNARD : c'est le deuxième patronyme le plus porté en France ! Cependant, son origine est toute germanique : il vient de Bernhard avec les racines "bern" (ours) et "hard" (dur). Ce nom semble ainsi désigner une personne peu accommodante, en tout cas avec un fort caractère ! Au XIIème siècle, Saint Bernard fonde l'abbaye de Clairvaux ainsi que 72 monastères cisterciens, prêche la deuxième Croisade, et devient le conseiller de plusieurs rois. Sa formidable influence sur le monde chrétien lui confère une importance et une popularité immense. Mais nos BERNARD à nous évoluent dans un monde beaucoup plus modeste !

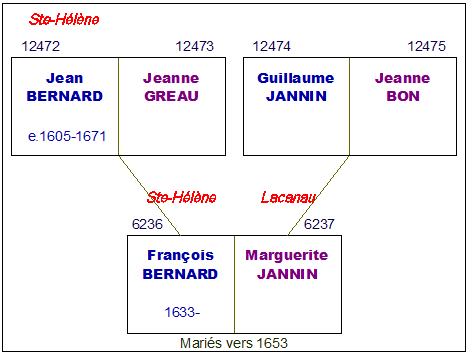

Jean BERNARD 12472 est né vers 1605, dans le petit village de Taussac à Sainte-Hélène. Sa femme Jeanne GREAU 12473 , native du même lieu, lui donne un fils, François BERNARD 6236 qui voit le jour le 30 avril 1633 à Taussac.

Le jeune François devient laboureur dans le village de son enfance, et vers 1653, il épouse Marguerite JEANNIN 6237 , native du village de Méjos à Lacanau, fille de Guillaume JEANNIN 12474 et de Jeanne BON 12475 . Il est vrai que les deux lieux-dits de Taussac à Sainte-Hélène et de Méjos à Lacanau sont voisins, seulement séparés par 6 kilomètres !

A Ste-Hélène, trouver la naissance de François BERNARD le 30 avril 1633, et chercher le mariage de ses parents. Chercher aussi son mariage avec Marguerite JANNIN vers 1653, et la naissance de Pierre BERNARD le 27 avril 1658. Pas en ligne.

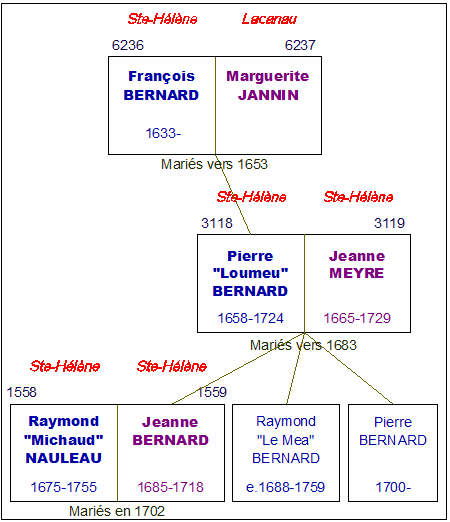

Cinq ans après leur mariage, François BERNARD 6236 et Marguerite JEANNIN 6237 s'installent à Taussac. Ils ont pour fils Pierre dit "Loumeu" BERNARD 3118 qui naît dans ce lieu le 27 avril 1658.

Loumeu devient laboureur, et fait ses premières armes d’abord à Taussac. Vers 1683, il épouse Jeanne MEYRE 3119 , fille de nos amis François MEYRE 3188 , 3624 , 6208 et 6238 et d’ Izabeau LAFFITE 3189 , 3625 , 6209 et 6239 .

Car nous retrouvons ici nos implexes de la branche MEYRE ! Comme vu précédemment, l'ascendance de ces implexes est décrite dans la page Nos Implexes, paragraphe MEYRE. Vous prendrez soin de choisir Jeanne MEYRE 3119 pour revenir à cet endroit de la page et poursuivre le récit !

Loumeu et Jeanne s’installent à Sadouillan, toujours dans la paroisse de Sainte-Hélène mais à 10 kilomètres à l'est de son lieu de naissance, où le jeune homme travaille désormais. Ils y ont 3 enfants :

- Jeanne BERNARD 1559 , née le 27 juillet 1685.

- Raymond "Le Mea" BERNARD, laboureur né vers 1688 et décédé le 26 janvier 1759.

- Pierre BERNARD, né le 9 décembre 1700.

Loumeu décèdera chez lui le 17 novembre 1724 à 66 ans, et Jeanne 5 ans plus tard, le 6 octobre 1729 à 64 ans.

Toujours à Ste-Hélène, trouver le mariage de Pierre BERNARD et Jeanne MEYRE vers 1683. Pas en ligne.

Selon cette généanaute, Raymond Le Méa BERNARD serait né le 17 avril 1690 à Ste-Hélène. Mais pas en ligne avant 1692.

En février 1702, le laboureur Raymond dit "Michaud" NAULEAU 1558 et Jeanne BERNARD 1559 se marient à Sainte-Hélène, étant tous deux natifs de cette paroisse. Ils auront pour fille Jeanne NAULEAU 779 , née le 30 janvier 1715. Mais la mère Jeanne BERNARD décède jeune le 9 octobre 1718 à Sadouillan. Elle n'a que 33 ans ! Elle laisse sa fille orpheline à 3 ans seulement...

Le surnom Michaud porté par Raymond NAULEAU 1558 est en fait un diminutif du prénom Michel. Si ce prénom n'est que très rarement donné en tant que nom de baptême, il est par contre utilisé très couramment en tant que surnom. La preuve, c'est que son futur gendre porte le même que lui !

Car le 16 novembre 1734, à Sainte-Hélène, Pierre CONSTANTIN 778 dit lui aussi "Michot" épouse Jeanne NAULEAU 779 . On sait d'après leur acte de mariage qu'ils ont fait auparavant un contrat de mariage devant Maître JAUTARD, notaire à Castelnau, le 28 octobre 1734.

Mais le couple revient vivre d'abord à Sainte-Hélène, où vient au monde l'aînée de leurs 4 filles, puis à Salaunes, où naîtront les 3 autres :

- Françoise CONSTANTIN, née le 21 septembre 1737 à Sainte-Hélène, qui épousera le laboureur moulissois Jean VIVEYRAN (déformation de BIBEYRAN) le 26 janvier 1758, également à Salaunes.

- Jeanne CONSTANTIN, née le 25 février 1740 à Salaunes.

- Marie CONSTANTIN 389 , née le 6 août 1741 à Salaunes.

- Françoise CONSTANTIN, née le 16 février 1743, mais morte le 24 août 1747 à seulement 4 ans et demi.

Les frères et sœurs de Jeanne NOLEAU sont nés entre 1702 (mariage de leurs parents) et 1720, ce qui se trouve dans le trou des registres en ligne de Ste-Hélène...

J'ai trouvé un acte de naissance de Jeanne-Hélène CONSTANTIN, née le 4 octobre 1737 à Ste-Hélène. Ses parents : François CONSTANTIN et Pétronille NAULEAU. Les frère et sœurs de nos Pierre CONSTANTIN et Jeanne NAULEAU ? A vérifier.

Sur l'acte de mariage de sa fille Françoise, on remarque que Pierre "Michot" CONSTANTIN 778 sait parfaitement signer son nom.

Mais il meurt près de 6 mois seulement après cette union, à 44 ans le 6 juin 1758. Sa femme Jeanne NAULEAU restera veuve 24 ans avant de disparaître à son tour le 19 juin 1782, à Salaunes, à l'âge de 67 ans.

A Ste-Hélène encore, le mariage de Raymond NAULEAU et Jeanne BERNARD le 5 janvier 1702. Ce satané registre de Ste-Hélène est plein de trous : on n'a rien entre 1696 et 1737 ! A quand la mise en ligne des périodes manquantes ?

Trouver aussi le décès de Pierre CONSTANTIN le 6 juin 1758 à Ste-Hélène. Pas en ligne...

Demander aux AD le contrat de mariage de Pierre CONSTANTIN et Jeanne NAULEAU le 28 octobre 1734 à Castelnau (étude de Me JAUTARD), pour en savoir un peu plus sur leur niveau de vie.

J'ai cherché les frères et sœurs de Marie CONSTANTIN entre 1737 et 1739 (puisque...) à Ste-Hélène. Il manque tous les autres ! Cette généanaute a trouvé des choses.

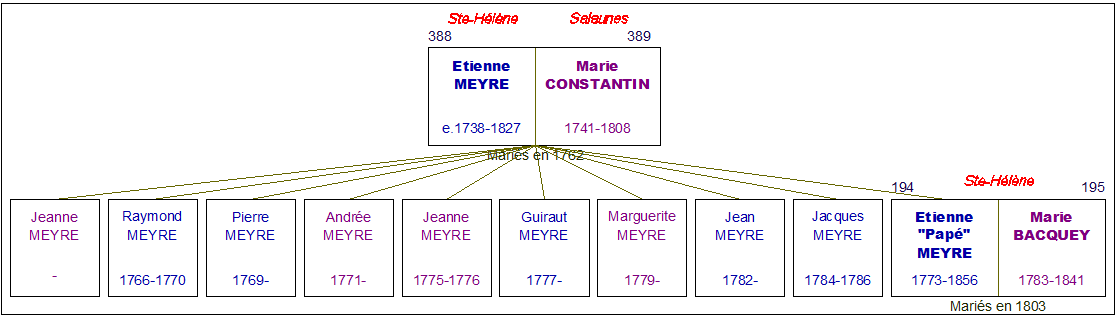

Le 16 février 1762, Etienne MEYRE 388 le laboureur de Sainte-Hélène se marie avec Marie CONSTANTIN 389 à Salaunes. Il a alors 24 ans, et elle 21. Mais ce mariage ne peut avoir lieu que grâce à une dispense du 4ème degré de consanguinité entre les époux. En effet, l'arrière-grand-père du marié, René MEYRE 3104 , était le frère de l'arrière-grand-mère de la mariée, Jeanne MEYRE 3119 . De plus, Etienne est déjà orphelin avant son mariage, et c'est Raymond GUITTARD, sans doute son oncle, qui est son curateur : c'est aussi grâce à son consentement que l'union peut être célébrée.

L'entourage des jeunes gens est plutôt select : parmi les témoins, on trouve Jean CAUDERAN, qui est un bourgeois habitant Bordeaux, Jean DUBROCA, autre habitant bordelais, et des membres de la famille comme le père du marié, qui savent tous signer.

Le jeune couple revient cependant s'installer dans le bourg de Sainte-Hélène. Ils ont pas moins de 10 enfants :

- Jeanne MEYRE, citée comme la marraine de deux de ses frères et sœurs, mais dont je n'ai pas la naissance car les registres manquent entre 1762 et 1766.

- Raymond MEYRE, né le 14 juin 1766 et décédé le 13 septembre 1770 à l'âge de 4 ans.

- Pierre MEYRE, né le 13 mars 1769. Son parrain est Pierre CONSTANTIN 778 , son grand-père maternel ; sa marraine est dite Marie CONSTANTIN sa grand-mère de Listrac... Ce n'est pas ce que j'ai pu retrouver ! Le curé se serait-il trompé ?

- Andrée MEYRE, née le 24 avril 1771.

- Etienne MEYRE 194 dit "Papé", est né le 3 décembre 1773.

- Jeanne MEYRE, née le 29 octobre 1775 et morte à presque un an le 9 octobre 1776. Sa marraine est Jeanne, sa sœur aînée.

- Guiraud MEYRE, né le 20 septembre 1777.

- Marguerite MEYRE, née le 17 novembre 1779.

- Jean MEYRE, né le 20 février 1782.

- Jacques MEYRE, né le 29 décembre 1784, mais décédé le 29 août 1786 à un an et demi. C'est aussi sa sœur Jeanne qui est sa marraine.

A la naissance de son dernier fils en 1784, on remarque que Etienne MEYRE 388 est toujours laboureur, mais qu'il est aussi cabaretier au bourg de Sainte-Hélène. Pour arrondir ses fins de mois, quoi de mieux qu'ouvrir un bar dans le Médoc !

Marie CONSTANTIN 389 décèdera à 67 ans le 22 octobre 1808. Le recensement de 1820 nous indique que Etienne, maintenant veuf, habite sous le même toit que son fils Pierre et la femme de celui-ci. Il n'est pas rare que 2 ou 3 générations vivent ensemble dans la même maison, mais cette année-là, le jeune couple n'a pas encore d'enfant. Quant à Etienne père, il meurt le 28 février 1827, à 89 ans, dans cette maison du bourg de Sainte-Hélène.

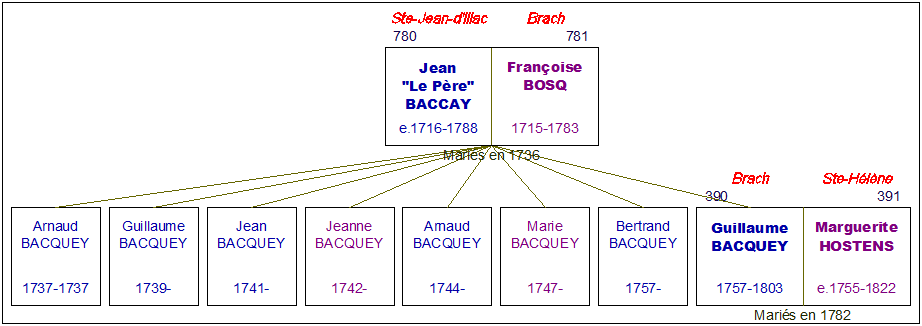

Branche BACQUEY

J'ai déjà eu l'occasion de le dire dans une autre page de ce site : le nom de famille BACQUEY vient du métier "vacher". En gascon, le "V" et le "B" se prononcent sensiblement de la même façon ; c'est pourquoi le patronyme est passé de VACQUEY à BACQUEY, même si on retrouve parfois la première forme dans les registres. Dans les actes les plus anciens, on peut lire ce nom écrit "VAQUAY", et parfois même "BACCAY" ! Ce nom vient donc du fait que ses premiers porteurs gardaient les vaches et les emmenaient paître en prairie. Notez que l’on prononce : Bacqueÿ (bac-é-i).

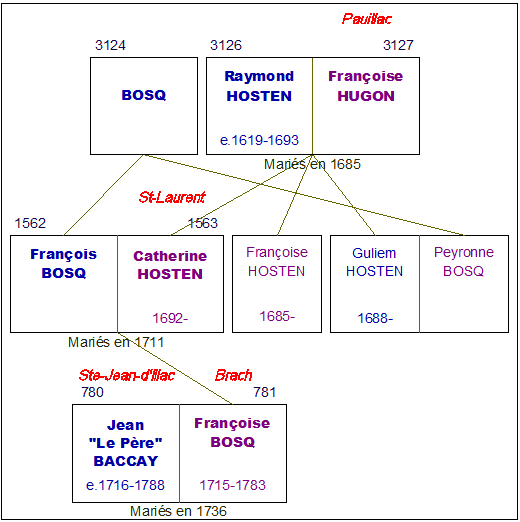

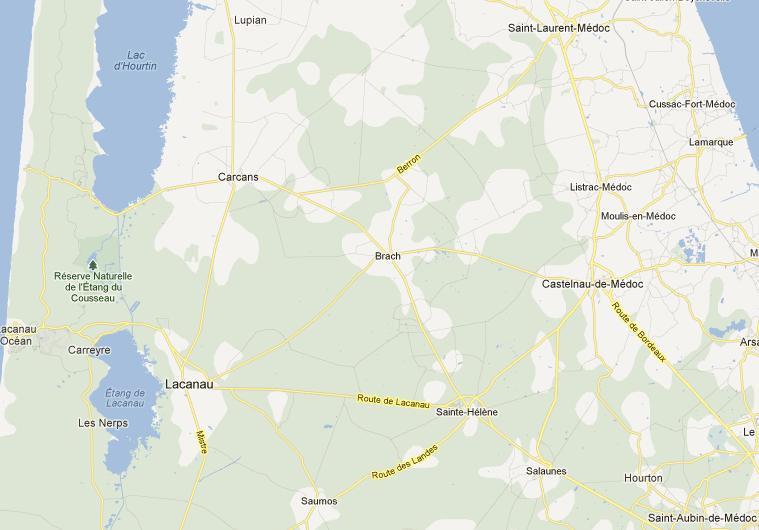

Et nous commençons la branche BACQUEY par... Raymond HOSTEN 3126 ! Eh, oui, c'est le plus ancien ancêtre trouvé de cette branche, qui va bientôt se lier à celle des BACQUEY, je vous rassure ! Mais les registres de Sainte-Hélène sont tellement lacunaires sur le site des AD33 que je ne peux malheureusement pas remonter cette branche méthodiquement. Notre Raymond HOSTEN 3126 est né vers 1619, dans une paroisse que je ne parviens pas à déchiffrer sur son acte de mariage, mais qui peut être Pauillac. Il se marie avec Françoise HUGON 3127 , une fille de Pauillac, justement, et où donc ? A Saint-Laurent-Médoc ! Le patronyme HUGON, qui est celui de la jeune fille, est écrit EYGON, ou AYGON, ce qui laisse supposer une prononciation différente de celle dont on a l'habitude. C'est le 27 février 1685 que les jeunes gens s'épousent, et c'est dans cette paroisse, au village de Corconac, que le laboureur et sa femme élèvent leurs 3 enfants :

- Françoise HOSTEN, née le 27 décembre 1685.

- Gulieme HOSTEN, né le 29 septembre 1688. Le prêtre a sans doute voulu écrire Guillem sur l'acte de baptême.

- Catherine HOSTEN 1563 , née le 12 octobre 1692.

Raymond HOSTEN 3126 décède le 27 janvier 1693 à Cartujac, autre village de Saint-Laurent-Médoc ; il a 74 ans environ à sa mort. Je ne sais pas s'il a déménagé, ou bien s'il est décédé chez un ami, hors de chez lui.

Sa fille Catherine HOSTEN 1563 épouse François BOSQ 1562 le 2 juin 1711 à Brach. C'est le jeune marié qui est originaire de cette paroisse de Brach. En même temps qu'ils unissent leurs vies, Guillem HOSTEN (frère de Catherine) et Peyronne BOSQ (sœur de François) se marient également le même jour dans l'église de Brach !

Le couple qui nous concerne, François BOSQ 1562 et Catherine HOSTEN 1563 , a pour fille Françoise BOSQ 781 qui voit le jour le 20 septembre 1715, à Brach.

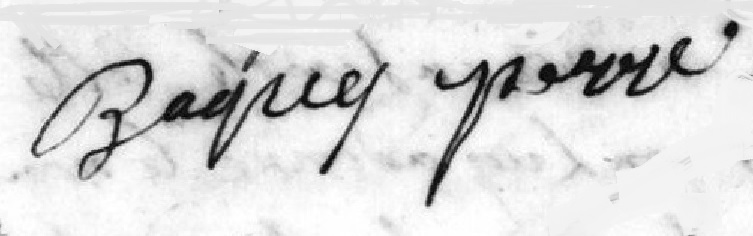

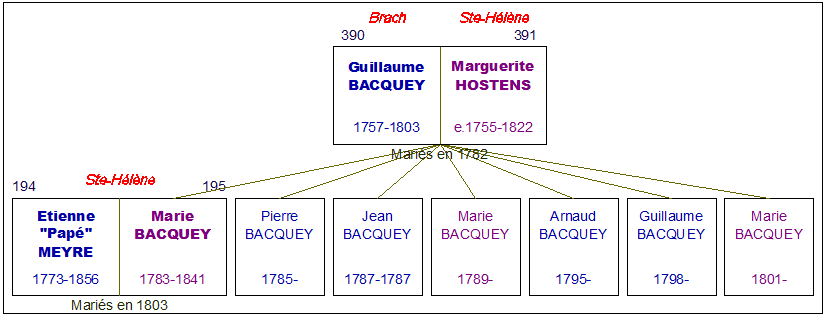

La branche BACQUEY proprement dite est originaire de la paroisse de Saint-Jean-d'Illac. C'est là qu'est né Jean BACQUEY 780 , mais pour des raisons inconnues, ce jeune homme part s'installer à 36 kilomètres au nord, dans la paroisse de Brach où il est laboureur. Est-ce là qu'il rencontre sa future épouse ? Car une jeune fille native de Brach, la douce Françoise BOSQ 781 , y vit avec sa famille. Il y a d'ailleurs plusieurs familles BOSQ qui vivent à Brach. C'est ainsi que les jeunes amoureux se marient le 9 octobre 1736 dans l'église de cette paroisse.

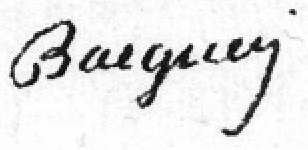

Mais Jean BACQUEY 780 a 2 particularités. La première est de savoir écrire, ce qui est plutôt rare pour un laboureur au début du XVIIIème siècle ! Ci-dessous la signature qu'il appose sous les actes de naissance de ses enfants, "Baquey perre (père)".

La seconde particularité est un surnom qui lui ont donné sa famille et ses amis, et qui lui va comme un gant : on l'appelle Le Père ! C'est justement en cette qualité qu'il a (au moins) 8 enfants dont des jumeaux :

La seconde particularité est un surnom qui lui ont donné sa famille et ses amis, et qui lui va comme un gant : on l'appelle Le Père ! C'est justement en cette qualité qu'il a (au moins) 8 enfants dont des jumeaux :

- Arnaud BAQUEY, né le 27 août 1737, et décédé à presque 2 mois le 26 octobre de la même année.

- Guillaume BAQUEY, né le 24 janvier 1739, cité au mariage de son frère l'autre Guillaume.

- Jean BAQUEY, né le 28 janvier 1741, et cité comme parrain de son neveu Jean BACQUEY né en 1787.

- Jeanne BAQUEY, née le 13 novembre 1742.

- Arnaud BAQUEY, né le 7 septembre 1744.

- Marie BACQUEY, née le 25 mars 1747, et citée comme marraine de ce même neveu Jean BACQUEY né en 1787.

- Bertrand BACCAY, un des jumeaux, le premier venu au monde, le 2 avril 1757.

- Guillaume BACQUEY 390 , le second jumeau, né... Je vous laisse deviner la date !

Toute la famille vit donc à Brach, dans le lieu-dit Les Carras. Cette précision est apportée par l'acte de naissance de Jean en 1741, mais je ne la trouve ni sur la carte actuelle, ni sur celle de Cassini... Par contre, il existe un lieu de Brach appelé... Le Père ! Est-ce une pure coïncidence, ou serait-ce dû à notre lointain ancêtre ?

Une note sur le registre paroissial de Brach mérite une petite pause dans notre récit. Le 24 octobre 1745, le curé de la paroisse, DAVID, écrit qu'il a fait assigner "jean baquey dit père laboureur qui refusoit de porter a la cure la dixme du millet et des mongettes, [...] Il s’est moqué de moy, cet un insolent." Il semble d'après les écrits du prêtre que Jean BACQUEY 780 ait refusé de lui payer la dîme, cet impôt sur les récoltes prélevé par l'Eglise. Rien n'est dit sur la cause de ce refus, mais sous l'Ancien Régime, tout paysan se doit de payer la dîme. Le Père cultive donc du millet, céréale dont on fait de la farine pour le pain, et des mongettes, c'est-à-dire des haricots. On sait bien que la dîme sur les céréales rend certains agriculteurs mécontents, car elle les prive de la paille nécessaire pour la litière de leurs animaux de ferme, ainsi que du fumier dont ils ont besoin comme engrais. Est-ce le cas pour notre ancêtre ? En tout cas, dans sa querelle avec DAVID, il tente d'entraîner d'autres paysans à se révolter contre le curé, mais s'il trouve des soutiens dans son propre clan, l'ensemble des paroissiens ne goûte guère à cette révolution avant l'heure. Dans son pamphlet, le prêtre écrit : "Mes sallisseurs auront la bonté de se souvenir que toute cette rale de baquey dits rays sont tout des brouillons" ! Au final, l'Eglise a le dernier mot : Le Père est obligé de de payer l'impôt ainsi que l'assignation, et le prêtre l'oblige même à le faire dans l'église en présence de toute la paroisse ! Si l'esprit de révolte, peut-être simplement poussé par la faim, frémit déjà dans les chaumières, le temps de la Révolution n'est pas encore arrivé...

Une note sur le registre paroissial de Brach mérite une petite pause dans notre récit. Le 24 octobre 1745, le curé de la paroisse, DAVID, écrit qu'il a fait assigner "jean baquey dit père laboureur qui refusoit de porter a la cure la dixme du millet et des mongettes, [...] Il s’est moqué de moy, cet un insolent." Il semble d'après les écrits du prêtre que Jean BACQUEY 780 ait refusé de lui payer la dîme, cet impôt sur les récoltes prélevé par l'Eglise. Rien n'est dit sur la cause de ce refus, mais sous l'Ancien Régime, tout paysan se doit de payer la dîme. Le Père cultive donc du millet, céréale dont on fait de la farine pour le pain, et des mongettes, c'est-à-dire des haricots. On sait bien que la dîme sur les céréales rend certains agriculteurs mécontents, car elle les prive de la paille nécessaire pour la litière de leurs animaux de ferme, ainsi que du fumier dont ils ont besoin comme engrais. Est-ce le cas pour notre ancêtre ? En tout cas, dans sa querelle avec DAVID, il tente d'entraîner d'autres paysans à se révolter contre le curé, mais s'il trouve des soutiens dans son propre clan, l'ensemble des paroissiens ne goûte guère à cette révolution avant l'heure. Dans son pamphlet, le prêtre écrit : "Mes sallisseurs auront la bonté de se souvenir que toute cette rale de baquey dits rays sont tout des brouillons" ! Au final, l'Eglise a le dernier mot : Le Père est obligé de de payer l'impôt ainsi que l'assignation, et le prêtre l'oblige même à le faire dans l'église en présence de toute la paroisse ! Si l'esprit de révolte, peut-être simplement poussé par la faim, frémit déjà dans les chaumières, le temps de la Révolution n'est pas encore arrivé...

Mais cette histoire n'altère pourtant pas la dévotion et l'engagement religieux de Jean BACQUEY 780 et de son épouse. Il faut dire aussi que le curé de la paroisse a changé ; DAVID est certainement mort quelques années après, car il est remplacé d'abord par le prêtre DELOUT, puis par BERNON. Ce changement de "tête" ramène sans doute notre ancêtre dans le giron de l'Eglise, car Jean Le Père et Françoise s'engagent alors dans la Confrérie du Saint-Sacrement. Cette confrérie, créée à l'origine en 1630 par des moines capucins, met à l'honneur l'Eucharistie, sacrement central de la vie religieuse où l'on distribue aux chrétiens le pain et le vin car ils sont le corps et le sang du Christ. Son rôle est de favoriser la charité, d'imiter les vertus de Jésus-Christ, de faire montre d'une dévotion sans faille, mais aussi de condamner les mauvaises moeurs, de combattre les blasphémateurs et les protestants, les libertins, etc... Si les différentes sources s'accordent à dire que cette compagnie fut dissoute par Louis XIV en 1666, force est de constater que dans certaines paroisses, elle a survécu jusqu'à la fin du XVIIIème siècle ! Car non seulement notre couple en fait partie, mais Jean en est le syndic !

Françoise BOSQ 781 , la femme de Jean BACQUEY 780 , a 67 ans quand elle décède dans sa maison de Brach, le 15 juillet 1783. Quant à lui, c'est le 9 janvier 1788 qu'il s'éteint, à l'âge de 72 ans. A leurs enterrements respectifs, tous les confrères de la frérie du Saint-Sacrement sont là pour leur dire un dernier au-revoir. Le rebelle n'aura jamais connu la Révolution Française !

Les recherches à Brach peuvent remonter jusqu'en 1614, mais il y a un trou entre 1748 et 1757.

Il faut trouver la naissance de Jean BACCAY à St-Jean d'Illac, vers 1716. Il y a un trou dans le registre entre 1712 et 1737.

Dans les actes de naissance des enfants de Jean "Le père" BACQUEY, des parrains et témoins sont cités comme oncles, c'est-à-dire frères de leur père ledit Jean BAQUEY. Il s'agit de Guillaume et Jean BAQUEY. Dans son acte de mariage, on voit qu'il a aussi comme cousins germains Jean et Bernard BAQUEY. Je cherche donc parmi les nombreuses naissances de BAQUEY à St-Jean d'Illac quelle famille a pour fils Jean et Guillaume, et quelle autre famille a pour fils Jean et Bernard. J'ai compté 8 familles diférentes à cette époque à St-Jean d'Illac ! Malheureusement, le trou entre 1712 et 1737 m'empêche de valider mon raisonnement, et je ne trouve pas toutes les pièces du puzzle ! Dommage... Je ne pourrais pas remonter plus haut, mais on peut être sûr que les BAQUEY sont bien originaires de cette paroisse.

Dans son acte de mariage, le nom des parents des époux n'est pas précisé, mais un des témoins est "Guillaume HOSTENS, oncle de l'épouse", ce qui nous donne le nom de sa mère ! Dans les nombreuses familles BOSQ habitant Brach au début du XVIIIème siècle, il n'y en a qu'une qui coche la case : les parents de Françoise BOSQ sont François BOSQ et Catherine HOSTENS. J'ai donc cherché la naissance de François BOSQ, mais il y a un gros trou dans ce registre entre 1637 et 1692, et je ne le trouve pas au-delà de 1693. Pour Catherine HOSTENS, sachant que son père s'appelle Raymond et son frère Guilhem, j'ai trouvé sa naissance à St-Laurent, et le mariage de ses parents Raymond HOSTEN et Françoise Hugon en 1685. Elle vient de Pauillac où il n'existe pas de registre pour cette époque, mais j'ai du mal à déchiffrer sa paroisse d'origine à lui.

L'assignation faite par le curé de Brach à Jean BAQUEY dit Père se trouve à cette page.

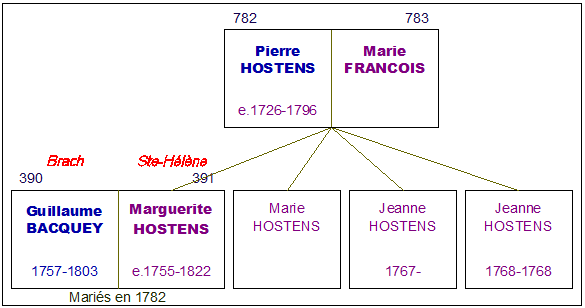

A Sainte-Hélène, c'est un autre couple de laboureurs qui coule des jours heureux dans le lieu-dit La Ruade. Il s'agit de Pierre HOSTENS 782 , né vers 1726, et de son épouse Marie FRANCOIS 783 . Eux aussi ont des enfants, bien sûr, dont les 4 qui suivent :

A Sainte-Hélène, c'est un autre couple de laboureurs qui coule des jours heureux dans le lieu-dit La Ruade. Il s'agit de Pierre HOSTENS 782 , né vers 1726, et de son épouse Marie FRANCOIS 783 . Eux aussi ont des enfants, bien sûr, dont les 4 qui suivent :

- Marie HOSTENS, marraine de son neveu Pierre BACQUEY né en 1785.

- Margueritte HOSTEN 391 , née vers 1755.

- Jeanne HOSTENS, née le 16 février 1767.

- Jeanne HOSTENS, née le 30 juillet 1768, mais qui meurt au bout de 3 mois le 31 octobre suivant.

Pierre HOSTENS 782 décède à environ 70 ans, le 2 août 1796. Sa femme est morte avant lui, mais je ne trouve pas son acte de décès.

Guillaume BACQUEY 390 grandit à Brach où comme beaucoup, il est pasteur, c'est-à-dire berger. Il a fallu qu'un jour, notre jumeau se rende à Sainte-Hélène pour rencontrer Margueritte HOSTEN 391 , et que Cupidon décoche deux flèches atteignant promptement leurs cibles... Pardon, je m'emporte... Les amoureux se promettent une longue vie ensemble devant le curé de Sainte-Hélène le 29 janvier 1782. Un peu avant le même jour, ils passent un contrat de mariage devant le notaire MARTIN. Puis ils s'installent chez les parents de la jeune fille, à La Ruade, où ils sont laboureurs. Ils mettent au monde 7 enfants :

Guillaume BACQUEY 390 grandit à Brach où comme beaucoup, il est pasteur, c'est-à-dire berger. Il a fallu qu'un jour, notre jumeau se rende à Sainte-Hélène pour rencontrer Margueritte HOSTEN 391 , et que Cupidon décoche deux flèches atteignant promptement leurs cibles... Pardon, je m'emporte... Les amoureux se promettent une longue vie ensemble devant le curé de Sainte-Hélène le 29 janvier 1782. Un peu avant le même jour, ils passent un contrat de mariage devant le notaire MARTIN. Puis ils s'installent chez les parents de la jeune fille, à La Ruade, où ils sont laboureurs. Ils mettent au monde 7 enfants :

- Marie BACQUEY 195 , l'aînée née le 27 mars 1783.

- Pierre BACQUEY, né le 7 avril 1785.

- Jean BACQUEY, né le 31 octobre 1787, mais qui meurt le 21 novembre de la même année à 21 jours.

- Marie BACQUEY, née le 5 février 1789.

- Arnaud BACQUEY, né le 25 mars 1795.

- Guillaume BACQUEY, né le 3 mai 1798.

- Marie BACQUEY, née le 22 février 1801.

Suivant les actes, on se rend compte que pour une famille de laboureurs du XVIIIème siècle dans le Médoc, nos BACQUEY ont une certaine instruction car ils savent presque tous signer leurs noms sur les registres. Malheureusement, la vie joue un bien mauvais tour à cette famille, car Guillaume BACQUEY 390 décède le 22 mars 1803, dans sa maison de La Ruade, deux ans seulement après la naissance de sa dernière fille ! Il n'a même pas atteint sa 46ème année. Marguerite HOSTEN 391 , elle, vit jusqu'à l'âge de 67 ans avant de s'éteindre le 30 mai 1822.

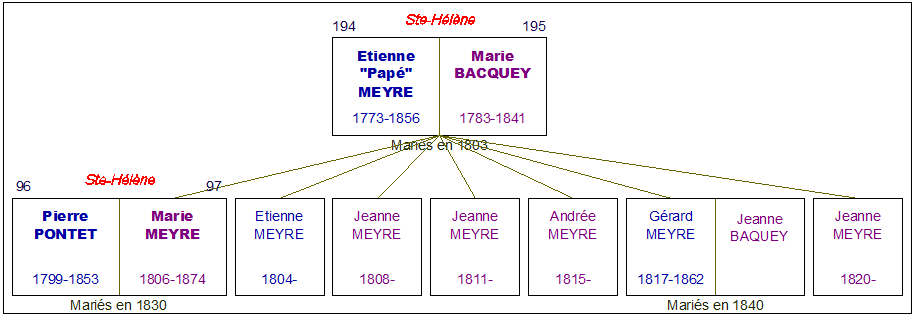

Devenu adulte, Etienne MEYRE 194 dit "Papé" s'installe près de chez ses parents, au cœur de Sainte-Hélène. Après la Révolution et le Directoire, s'établit l'Empire napoléonien. Le 3 frimaire de l’an XII (25 novembre 1803), à Lacanau, Papé épouse Marie BACQUEY 195 .

Devenu adulte, Etienne MEYRE 194 dit "Papé" s'installe près de chez ses parents, au cœur de Sainte-Hélène. Après la Révolution et le Directoire, s'établit l'Empire napoléonien. Le 3 frimaire de l’an XII (25 novembre 1803), à Lacanau, Papé épouse Marie BACQUEY 195 .

Après être passés devant Monsieur le maire, Papé et Marie s'installent à Sainte-Hélène au lieu-dit La Ruade, parfois écrit en un seul mot Larruade dans les actes, chez la jeune mariée. Là, ils ont 7 enfants :

- Etienne MEYRE, né le 8 juillet 1804.

- Marie MEYRE 97 , née le 2 décembre 1806.

- Jeanne MEYRE, née le 1er juillet 1808.

- Jeanne MEYRE, née le 11 février 1811.

- .Andrée MEYRE, née le 28 février 1815.

- Gérard MEYRE, né le 2 août 1817, bien que son acte de naissance ne se trouve pas dans les registres ! Il devient d'abord tisserand, et épouse Jeanne BAQUEY le 19 mai 1840 à Sainte-Hélène. Puis il change de profession pour devenir boulanger au bourg de la commune. Il y décède le 11 mai 1862, à seulement 44 ans.

- Jeanne MEYRE, née le 16 mai 1820.

Le recensement de 1820 confirme que la famille est bien composée de 9 personnes, les deux parents, 2 fils et 5 filles, vivant à Larruade commune de Sainte-Hélène. Son voisin immédiat, Jean MEYRE que je suppose être le frère de Papé, et son épouse sont un peu moins performants : ils ne sont que 7, avec "seulement" 3 fils et 2 filles !

Si Etienne MEYRE 388 "Le Père" savait en son temps signer et écrire, on constate qu'il n'en est pas de même pour son fils Papé, qui déclare ne pas savoir signer les actes de naissance de ses enfants. Sa chère épouse Marie BACQUEY 195 disparaît le 25 novembre 1841 au domicile familial de La Ruade, à 67 ans. Quant à Papé, c'est le 20 avril 1856 que sa vie se termine, alors qu'il atteint ses 82 ans.

Côté HOSTEN, chercher la naissance de Marguerite HOSTEN à Ste-Hélène vers 1755, fille de Pierre HOSTEIN et Marie FRANCOIS. Le site Mariage33 donne leur mariage le 3 février 1756 à Ste-Hélène. Les registres de Ste-Hélène ont l'année 1748 isolée, puis reprennent en 1766... Bien sûr je ne l'ai pas trouvée, mais j'ai quelques uns de ses frères et sœurs. Marie FRANCOIS est décédée entre 1787 et 1796 mais je ne l'ai pas trouvée. Il y en a bien une en 1793, mais elle a 25 ans à son décès...

C'est donc leur fille, Marie MEYRE 97 , qui se mariera avec Pierre PONTET 96 en 1830, comme on va le voir dans Les origines des PONTET.

N.B. Un grand merci à Paulette SEGUIN et à Jean-Pierre SARRAZIN pour nos différents échanges.

Suite de l'histoire : vers Les origines des PONTET