- Accueil

- Pour commencer le voyage...

- Plan du site

- Du côté d'Amiet DUCOS

- Les origines des DUCOS

- Les origines des FATIN

- Les origines des TARDIVIER

- Les origines des ROSSIGNOL

- Les origines des de BARITAULT

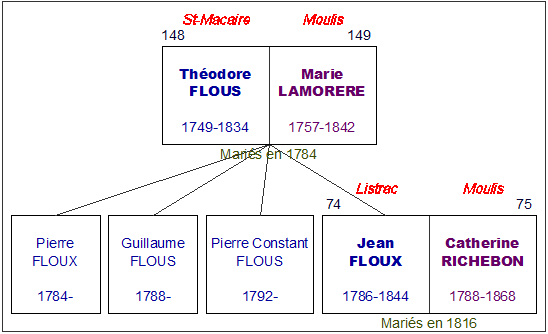

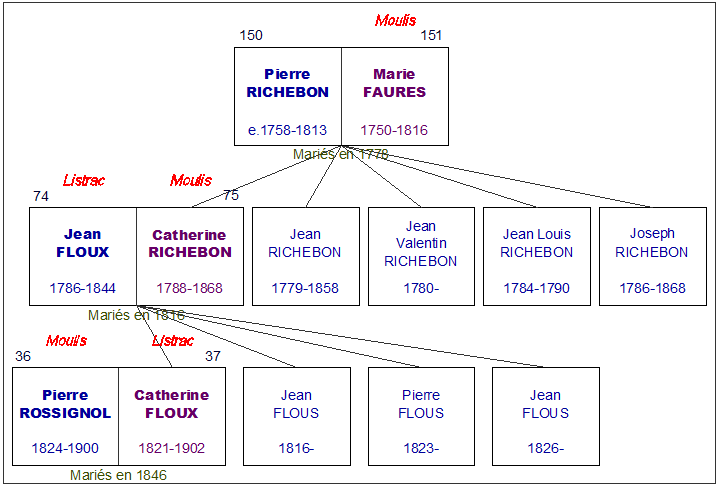

- Les origines des FLOUS

- Les origines des BERNADA - LAMORERE

- Les origines des LALLEMAGNE

- Son grand-père paternel : Bertrand DUCOS

- Sa grand-mère paternelle : Marie FATIN

- Son grand-père maternel : Pierre "Louis" ROSSIGNOL

- Sa grand-mère maternelle : Françoise "Louisa" LALLEMAGNE

- Son père : Paul "Charles" DUCOS

- Sa mère : Louise ROSSIGNOL

- Pierre "Amiet" DUCOS

- Du côté de Marcelle GUIBERT

- Les origines des GUIBERT

- Les origines des LAROCHE

- Les origines des PONS

- Les origines des CAREL

- Son grand-père paternel : Jean "Jules" GUIBERT

- Sa grand-mère paternelle : Marie "Suzanne" LAROCHE

- Son grand-père maternel : Pierre "Julien" PONS

- Sa grand-mère maternelle : Jeanne "Dorothée" CAREL

- Son père : Pierre "Charles" GUIBERT

- Sa mère : Joséphine PONS

- Marcelle GUIBERT

- Du côté d'Henri PONTET

- Les origines des PONTET

- Les origines des MEYRE

- Les origines des LACOURTI

- Les origines des CONSTANTIN

- Les origines des BOUSCARRUT

- Les origines des JUFORGUES

- Les origines des RAYMOND

- Son grand-père paternel : Jean "Alcide" PONTET

- Sa grand-mère paternelle : Marie "Ma" BOUSCARRUT

- Son grand-père maternel : Jean "Richard" JUFORGUE

- Sa grand-mère maternelle : Marie "Arnaudine" RAYMOND

- Son père : René PONTET

- Sa mère : Marie "Lucienne" JUFORGUE

- Pierre "Henri" PONTET

- Du côté d'Yvette GOFFRE

- Les origines des GOFFRE

- Les origines des MONNEREAU

- Les origines des JUSTE

- Les origines des ABRIBAT

- Les origines des CHARDON

- Les origines des DE MANDE DE MARCON

- Les origines des BUROT

- Son grand-père paternel : Jean GOFFRE

- Sa grand-mère paternelle : Marie "Estelle" MONNEREAU

- Son grand-père maternel : Pierre "Emile" JUSTE

- Sa grand-mère maternelle : Jeanne "Alice" ABRIBAT

- Son père : Pierre "Henri" GOFFRE

- Sa mère : Pétronille "Henriette" JUSTE

- Marie-Jeanne "Yvette" GOFFRE

- Cartes géographiques

- Arbres généalogiques

- Les listes

- Les statistiques

- Rechercher un ancêtre

- Par patronyme

- Les parcours militaires

- Les insolites

- Nos cousins célèbres

- Nos implexes

- Les origines de nos ancêtres

- En aparté

- Archives des billets d'actualité

- Livre d'or

- Contact

Généralités sur la généalogie

La numérotation Sosa, la recherche des ancêtres,... Quelques bases pour bien comprendre comment cela fonctionne.

Histoire générale de la famille dans le Médoc

Une présentation de la terre de nos origines, et les grandes ligne de l'histoire de notre famille au fil du temps...

Les calendriers

Explications sur les différents calendriers utilisés dans l'Histoire.

Convertir une date du calendrier républicain vers le calendrier grégorien

Repères historiques

Pour situer une date dans l'Histoire.

Les noms de famille

Quelques mots sur l'origine des noms de famille.

Les implexes

Qu'est-ce que c'est ?

Les origines des FLOUS

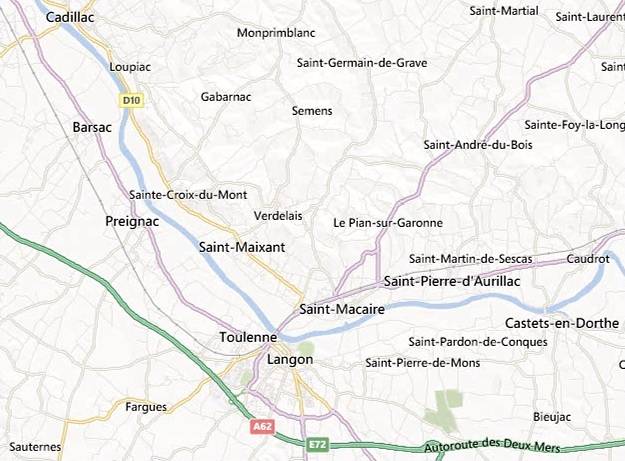

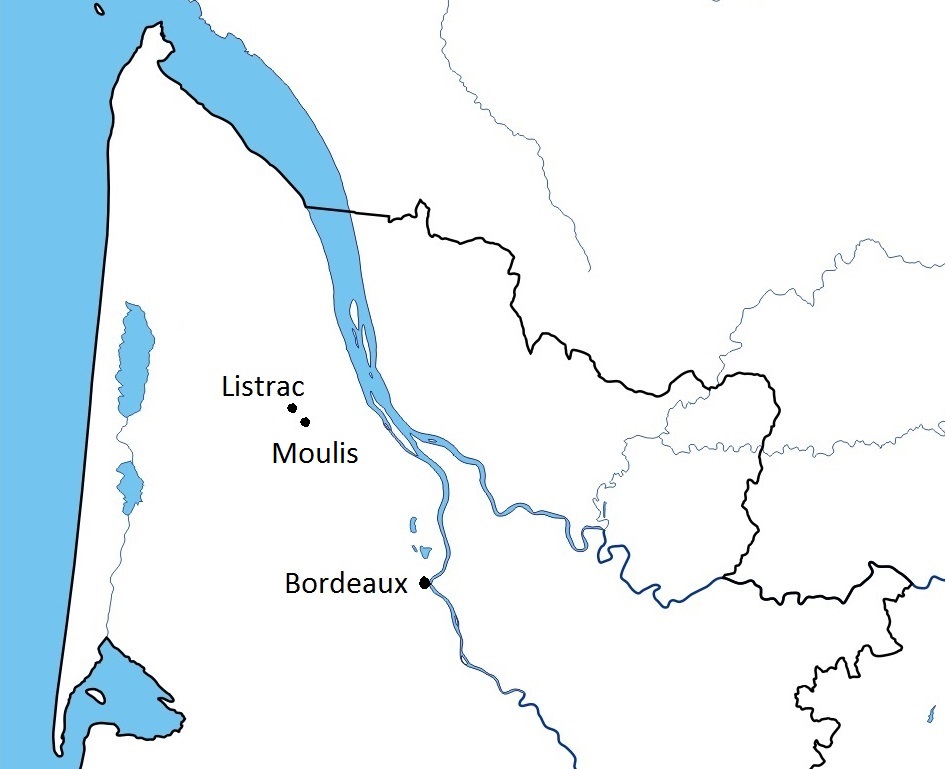

Se repérer dans l'espace :

- Arbres : 1- Arbre général - A5- Flous 1 - A6- Flous 2 - A7- Lamorère

- Cartes : AUTOUR DE ST-MACAIRE - Saint-Macaire - Le Pian-sur-Garonne - Saint-Pierre-d'Aurillac - Langon - Bordeaux - AUTOUR DE LISTRAC - Listrac - Moulis

Dans le temps :

- Remonter vers : Les origines des BARITAULT

- Aller vers : Les origines des ROSSIGNOL

- Descendre vers : Pierre "Louis" ROSSIGNOL

Dans les branches :

- Principaux patronymes : FLOUS - LABARRIÈRE - FLOUS de Massac -- CHAUMETTE - LANDÉ - COUSTANT - RICHEBON - FAURE

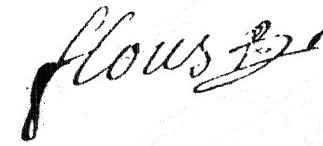

Branche FLOUS

Le patronyme FLOUS provient de « flou » qui signifie « fleur » en gascon. Le mot est lui-même dérivé du latin "flos" ou "floris".

Notre branche des FLOUS est une famille de bourgeois, négociants en vin, habitant la ville de Saint-Macaire, à une cinquantaine de kilomètres au sud-est de Bordeaux. Cette ville fut créée par Macaire d'ESPETVEN, un moine d'origine grecque mais qui fit une carrière dans l'administration à Rome, au tout début du Vème siècle. Puis il vint dans le Sud-Ouest de la France pour fonder la ville de Saint-Macaire, où il mourut vers 430.

Notre branche des FLOUS est une famille de bourgeois, négociants en vin, habitant la ville de Saint-Macaire, à une cinquantaine de kilomètres au sud-est de Bordeaux. Cette ville fut créée par Macaire d'ESPETVEN, un moine d'origine grecque mais qui fit une carrière dans l'administration à Rome, au tout début du Vème siècle. Puis il vint dans le Sud-Ouest de la France pour fonder la ville de Saint-Macaire, où il mourut vers 430.

Mais remettons-nous dans le contexte de l'époque qui nous intéresse : depuis qu' Aliénor d'Aquitaine a épousé Henri II Plantagenêt, qui devient roi d'Angleterre en 1154, la Guyenne, future Aquitaine, est passée sous domination anglaise. Le roi d'Angleterre autorise la commercialisation du vin de Bordeaux sur son royaume, et Saint-Macaire se trouvant à la limite de la Guyenne anglaise, on bloque tous les vins arrivant du Languedoc par la Garonne pour les empêcher d'aller plus loin et de concurrencer les vins de Bordeaux. Les vins produits à Saint-Macaire partent donc vers l'Angleterre exempts de toutes taxes.

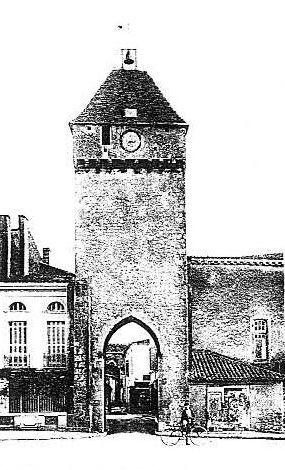

Grâce à Jean sans terre en 1216, la cité devient commune libre : elle peut construire des portes, des remparts, et a le droit de s'administrer elle-même. En 1227, les villes de Saint-Macaire, La Réole, Agen, Port Sainte-Marie et le Mas-d’Agenais signent un traité d’assistance et d’entraide mutuelle. Ce traité doit garantir la liberté de circulation des marchands, et doit permettre de règler à l’amiable les éventuels litiges survenant entre eux.

Grâce à Jean sans terre en 1216, la cité devient commune libre : elle peut construire des portes, des remparts, et a le droit de s'administrer elle-même. En 1227, les villes de Saint-Macaire, La Réole, Agen, Port Sainte-Marie et le Mas-d’Agenais signent un traité d’assistance et d’entraide mutuelle. Ce traité doit garantir la liberté de circulation des marchands, et doit permettre de règler à l’amiable les éventuels litiges survenant entre eux.

Pour gérer la commune, à chaque 1er mai, 6 nouveaux jurats sont élus parmi le conseil des quarante prud’hommes. Ils doivent prêter serment de fidélité au roi, à ville de Saint-Macaire et à la commune. L'équivalent du jurat, aujourd'hui, serait le conseiller municipal. Le meilleur d’entre eux accède un jour au poste de maire.

Pour être jurat, il faut être de « bonnes vie et mœurs, bourgeois de la ville, marchand et non exerçant un travail mécanique ». Un jurat doit donc être un bourgeois, c'est-à-dire un habitant du bourg, et un marchand, dans le sens de négociant en vin. Cette règle exclue les travailleurs manuels, artisans, commerçants de détail et manœuvriers, et réserve la place seulement à une élite.

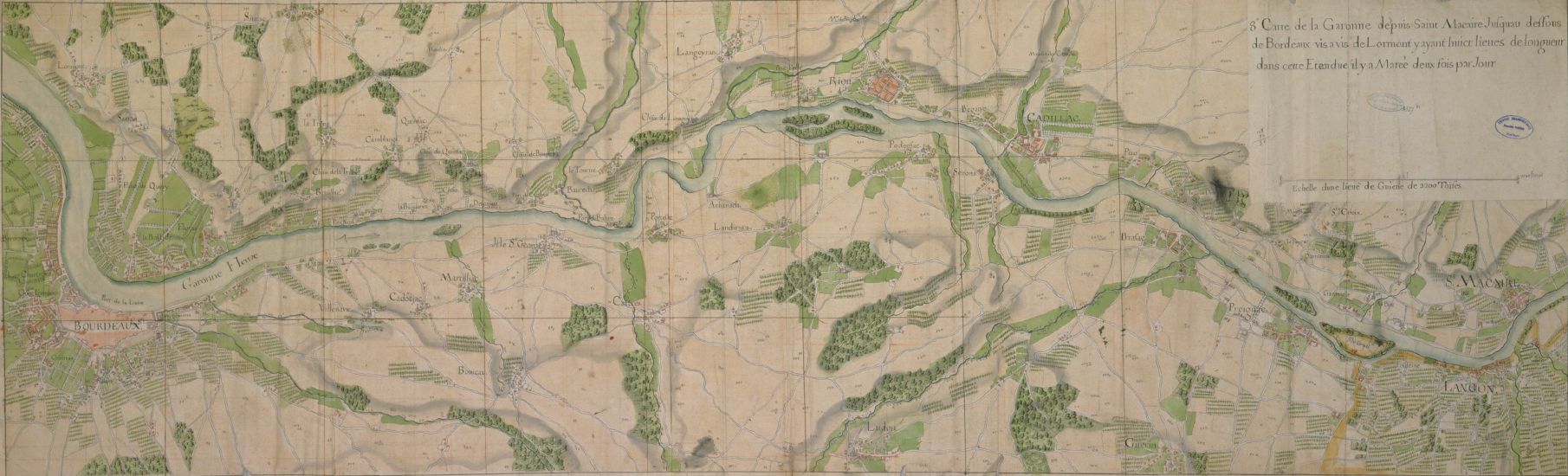

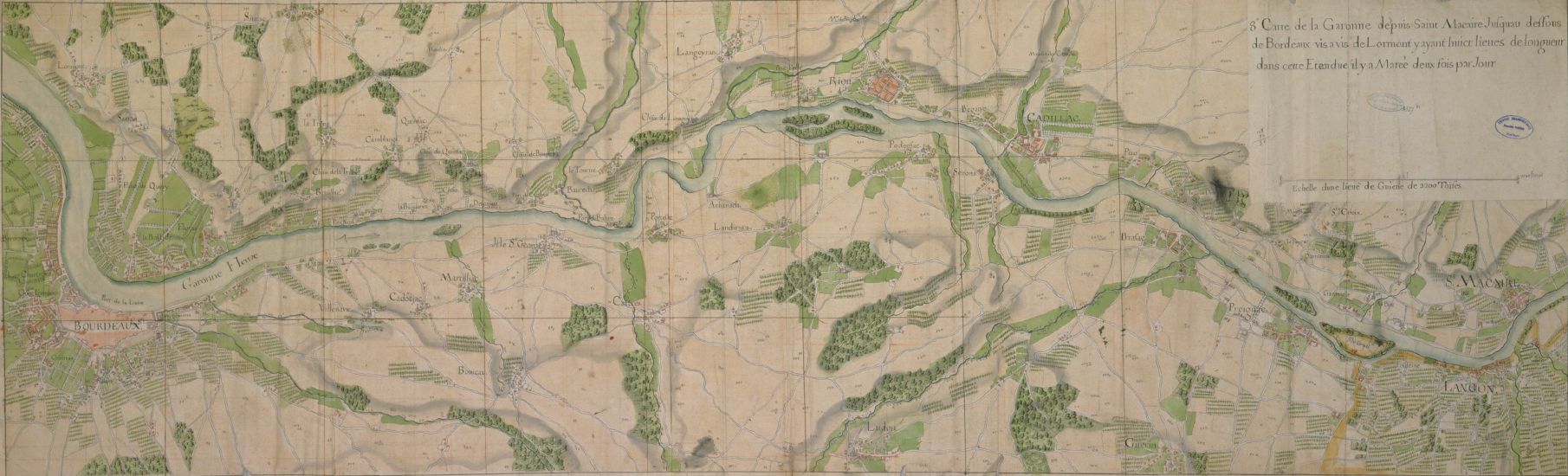

Carte de Bordeaux à Saint-Macaire en suivant le cours de la Garonne - Carte d'Hyppolite Matis (1716) Source : site de la mairie de St-Macaire

Carte de Bordeaux à Saint-Macaire en suivant le cours de la Garonne - Carte d'Hyppolite Matis (1716) Source : site de la mairie de St-Macaire

Les FLOUS qui nous intéressent seront jurats de Saint-Macaire de père en fils sur plusieurs générations, pendant presque 2 siècles, de 1537 à 1716.

Les registres de St-Macaire sont en ligne jusqu'en 1540, et c'est très bien ! Mais ils sont à cette période très peu lisibles en terme de graphologie, d'abbréviations, et de plus en latin ! En outre, ils ne recensent que les naissances, pas de mariage ni de décès avant 1596. Par-dessus tout ça, les problèmes de lecture sont aggravés par la piètre numérisation, bien trop claire, qui en a été faite et qui aurait mérité d'être réalisée avec plus de contraste... De plus, ils ne sont plus mis en ligne sinon par la recherche avancée en remplaçant le R1 par R2 jusqu'à R6.

Il ressort de mes recherches que beaucoup de famille FLOUS différentes vivent déjà à St-Macaire en ce XVIème siècle. Dans ce grand puzzle dont il manque nombre de pièces, il est difficile de déterminer lesquels de ces personnages sont nos ancêtres. Suivant les actes, je n'ai pas déchiffré les mêmes noms pour les mêmes personnages ; aussi je donne tous les déchiffrages que j'ai pu en faire, aussi approximatifs qu'ils soient ! J'ai trouvé notamment :

- Pafoi (ou Pirson, peut-être Pierre) FLOUS et amd (?) VERVIS ont 4 enfants : Marguarita FLOUS (née en 1542), Peyronne FLOUS (née en 1543), Maria FLOUS (née en 1544) et Anthoine (né en 1545).

- Payrot (ou Peyrot) FLOUS et Marie PAUIN (ou PEVNER, ou PIBRITA) qui ont 3 enfants : Menaut FLOUS (né en 1576), Bertrand FLOUS (né en 1579) et Johan FLOUS (né en 1582).

- Naudine FLOUS, qui est née vers 1577 puisque décédée en 1641 à 64 ans. Mais bizarrement, je n'ai pas trouvé son acte de naissance dans le registre, et je n'ai donc pas le nom de ses parents.

- (?) FLOUS et Marguerite (?) ont un enfant : Bln FLOUS (né en 1580).

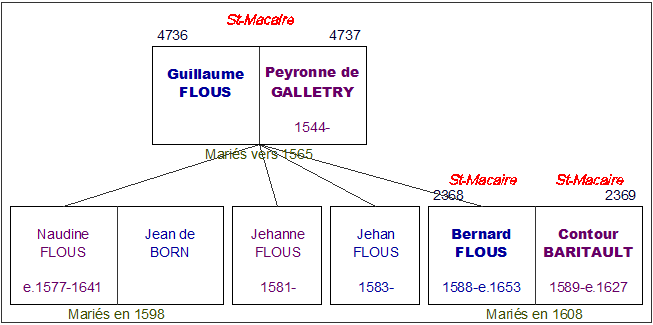

- Canaldis (ou Putsa, peut-être Guillaume) FLOUS et Peyronne AULATROR (peut-être GALLETRY) ont 3 enfants : Jehane FLOUS (née en 1581), Jehan FLOUS (né en 1583) et Bernard FLOUS (né en 1588) notre ancêtre Sosa 2368.

- Pudrane FLOUS et Polaps PEY ont une fille : Bertrande FLOUS (née en 1585).

- Arnaud FLOUS et Pellegrina MARS ont une fille : Izabeau FLOUS (né en 1585).

- un ou une FLOUS est né(e) en 1587 mais je ne peux déchiffrer ni son prénom, ni le nom de ses parents.

- Catherine FLOUS née en 1588, dont je ne peux rien déchiffrer non plus.

- ang (ou Luon, ou Cuos, peut-être Arnaud Bernard ?) FLOUS et Jaquotte DUSILHOU ont 3 enfants : Jehane FLOUS (née en 1587), Dominique FLOUS (née en 1588), et Jehanne FLOUS (née en 1591).

- hut FLOUS et Marie du PERRIER ont une fille : Catherine FLOUS (née en 1591).

La piste à suivre semble bien être celle des parents de Bernard, à savoir Guilhem FLOUS et Peyronne de GALLETRY.

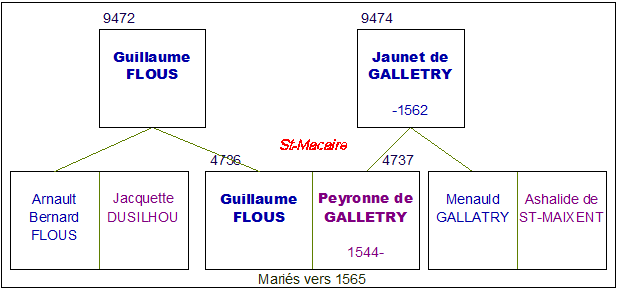

Le plus ancien connu de la lignée se nomme Guilhem FLOUS 9472 . Il devient jurat de Saint-Macaire en 1537, alors que nous sommes sous le règne de François Ier. Je n'ai pas le nom de son épouse, mais avec elle, Guillaume aura ces 2 enfants :

Le plus ancien connu de la lignée se nomme Guilhem FLOUS 9472 . Il devient jurat de Saint-Macaire en 1537, alors que nous sommes sous le règne de François Ier. Je n'ai pas le nom de son épouse, mais avec elle, Guillaume aura ces 2 enfants :

- Arnault Bernard FLOUS, jurat, époux de Jacquette DUSILHOU, qui aura 11 enfants nés entre 1584 et 1601.

- Guillaume ou Guilhem FLOUS 4736 , qui deviendra également jurat en 1567.

Ce dernier deviendra aussi l’un des principaux marchands et bourgeois de la cité de Saint-Macaire.

Mais il faut aussi compter avec la famille GALLATRY ou GALLETRY, qui est une autre famille bourgeoise de la ville. Les premières traces de cette famille sont celles de Jamet de GALLETRY 9474 (décédé le 2 juin 1562) et de ... sa femme ! Sur l'acte de naissance de leur fille Peyronne, tout en latin bien sûr, le nom de sa mère s'y trouve, mais impossible de le déchiffrer. Quoi qu'il en soit, ils ont au moins ces 2 enfants :

- Menauld GALLATRY, né vers 1535, notaire royal qui épouse Ashalide de SAINT-MAIXANT. Leur fille Catherine GALLATRY (née vers 1560) épousera, elle, Jehannet FLOUS 4744 que nous retrouverons plus loin. Mais le 1er mars 1562, un événement va bouleverser le destin de tout de royaume de France. Ce jour-là, le duc catholique François de GUISE fait assassiner une centaine de protestants qui assistent au culte dans une grange de Wassy en Haute-Marne. C'est le début des guerres de religion. En représailles, Louis de BOURBON prince de Condé, appelle les protestants à prendre les armes. C'est dans ce contexte de haine religieuse que Menauld GALLATRY est lui-même assassiné par des protestants le 2 juin 1562 à Saint-Macaire.

- Peyronne de GALLETRY 4737 , née le 4 août 1544.

Vers 1565, Guilhem FLOUS 4736 épouse Peyronne de GALLETRY 4737 dans l'église de Saint-Macaire.

Je n'ai aucun acte concernant Guilhem FLOUS 9472, étant né avant 1540. Comme il n'y a pas les registres de mariage et de décès avant 1596, je ne peux rien trouver sur lui.

Pour son fils Guillaume FLOUS 4736, je ne trouve pas sa naissance dans le premier registre : il est donc né avant 1540. Je ne peux pas non plus trouver son mariage vers 1565 avec Peyronne de GALLETRY, car les registres en ligne manquent entre 1547 et 1573.

Sans les mariages, je ne peux pas trouver celui de Jaunet ou Menaut de GALLETRY et d' Ashalide de St-MEXANT, vers 1545 également.

"Le meilleur d'entre les jurats devient maire de la ville" : chercher si un Flous a été un jour maire de St-Macaire.

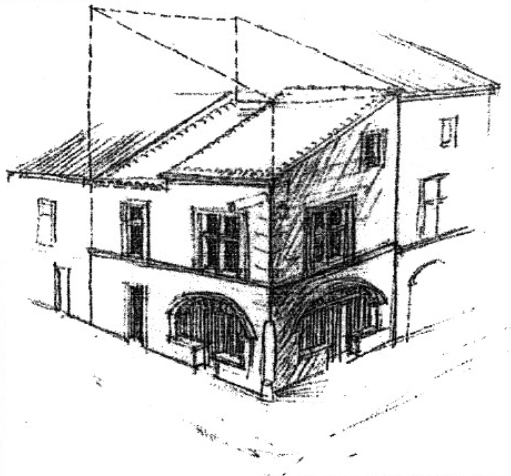

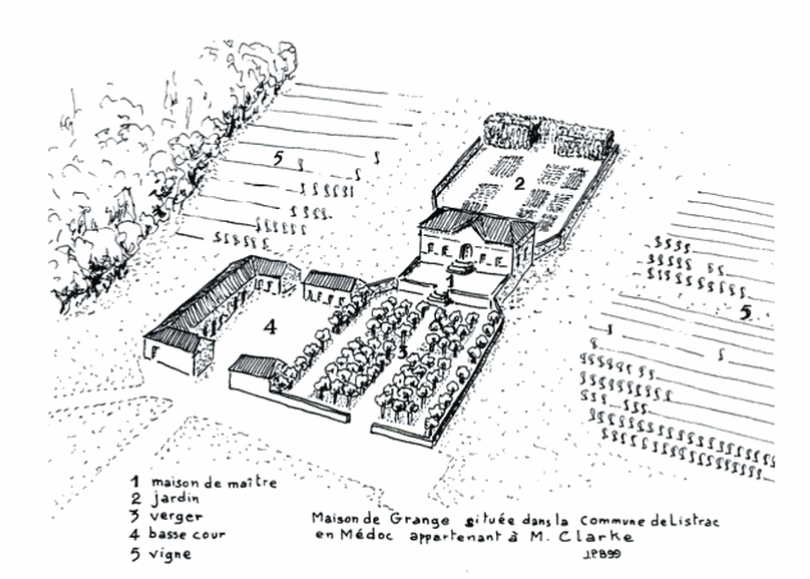

Le 21 juin 1565, Guilhem FLOUS 4736 fait construire une maison à Saint-Macaire par Bertrand GIRAUDEAU, un maçon de Langon, à côté d’une autre maison qu’il possède déjà. Elle se situe derrière la porte de Benauge, à l’angle de la rue de l’Eglise et de la rue de l’Aulède.

Le 21 juin 1565, Guilhem FLOUS 4736 fait construire une maison à Saint-Macaire par Bertrand GIRAUDEAU, un maçon de Langon, à côté d’une autre maison qu’il possède déjà. Elle se situe derrière la porte de Benauge, à l’angle de la rue de l’Eglise et de la rue de l’Aulède.

Guilhem fournit au maçon tout le matériel et les matériaux nécessaires au chantier (échafaudage, chaux, sable, eau,…) et met à sa disposition une chambre meublée. GIRAUDEAU fournit la pierre qui provient de la carrière de Passe-Bas, au Pian-sur-Garonne. Le chantier doit durer 4 mois, et coûte à Guilhem 180 francs bordelais, une barrique de vin, 3 boisseaux de blé et froment, un boisseau de seigle et un quart de lard. Le maçon réalise d'abord le croquis de la future maison, reproduit ci-contre, avant de se lancer dans les travaux proprement dits.

La maison des Flous de St-Macaire

La maison des Flous de St-Macaire

Six mois plus tard, le 13 janvier 1566, Guillem engage le maçon de Saint-Macaire Pierre LAMBERT pour un surhaussement de la façade de sa nouvelle maison sur la rue de l’Eglise. Il semble que ce qui était prévu par le premier contrat ne soit pas entièrement réalisé ; GIRAUDEAU n’a sans doute pas pu faire ce qui était convenu, ce qui peut expliquer que Guillem ait préféré changer d’entrepreneur. Cette maison est devenue aujourd’hui la « Maison de Pays », abritant le Syndicat d’Initiative de Saint-Macaire. Elle porte la date de 1565. Sur le côté gauche de la maison, on voit une gargouille dont le rôle est de rejetter les eaux usées. En l'absence de tout-à-l'égout, cette pratique est à l'origine de l'expression : « garder le haut du pavé ». Il fallait effectivement faire attention à ce qui pouvait tomber de ces gargouilles pour ne pas se retrouver trempé par la chute des eaux usées !

Le tome 13 des Archives Historiques de la Gironde (édité en 1874) comporte un document très intéressant issu des archives municipales de Saint-Macaire. Il s'agit d'une délibération des jurats de cette ville (n° XCIV, pages 189 à 191), datée du 26 décembre 1587. Pour resituer le contexte, nous sommes pendant les guerres de religion, opposant les catholiques aux protestants. Le roi de France Henri III, catholique, n'a pas d'enfant : son successeur légitime est alors Henri de NAVARRE, chef du parti protestant (portrait ci-contre). Le parti catholique veut écarter ce huguenot de la succession, et par l'édit de Nemours en 1585, le roi interdit le culte protestant et déchoit Henri de NAVARRE de ses droits. Ce dernier, appuyé par son cousin Henri Ier de BOURBON Prince de Condé, part en guerre contre les armées royales en Guyenne. A la bataille de Coutras le 20 octobre 1587, Henri de NAVARRE écrase le duc de JOYEUSE qui commande l'armée royale, ce dernier étant même tué.

Le tome 13 des Archives Historiques de la Gironde (édité en 1874) comporte un document très intéressant issu des archives municipales de Saint-Macaire. Il s'agit d'une délibération des jurats de cette ville (n° XCIV, pages 189 à 191), datée du 26 décembre 1587. Pour resituer le contexte, nous sommes pendant les guerres de religion, opposant les catholiques aux protestants. Le roi de France Henri III, catholique, n'a pas d'enfant : son successeur légitime est alors Henri de NAVARRE, chef du parti protestant (portrait ci-contre). Le parti catholique veut écarter ce huguenot de la succession, et par l'édit de Nemours en 1585, le roi interdit le culte protestant et déchoit Henri de NAVARRE de ses droits. Ce dernier, appuyé par son cousin Henri Ier de BOURBON Prince de Condé, part en guerre contre les armées royales en Guyenne. A la bataille de Coutras le 20 octobre 1587, Henri de NAVARRE écrase le duc de JOYEUSE qui commande l'armée royale, ce dernier étant même tué.

C'est dans ces circonstances que se réunissent les 29 jurats de Saint-Macaire dans le château royal de la ville, en ce 26 décembre 1587. Parmi eux, on retrouve Guillem FLOUS 4736 , François RUFZ, Asdrubal de FERRON (écuyer, capitaine du château, sieur de Carbonieux et de Tardes), Jehan DEBEDAT (procureur du roi), Vidal GALETRY, Pierre BARITAULT 4738, Jehan de BORN, Jehannot FLOUS et d'autres notables. L'objet de la réunion : lesdits RUFZ et de BORN sont montés à Bordeaux prévenir que Henri de NAVARRE et ses armées allaient attaquer la ville de Saint-Macaire et tuer ses habitants comme ceux des environs. La ville étant pauvre et sans soldat pour la défendre, les deux Macariens ont demandé un certain nombre de soldats bordelais pour contrer l'attaque. Bordeaux leur a proposé les services du capitaine RUBRIC, qui conduit une compagnie "de gens de pied", et dont la ville devra payer les services. Les jurats, à l'issue de leur réunion, prennent une autre décision : ils engagent 50 soldats qui seront commandés par le capitaine MORE, un Macarien de naissance. Pour payer ce petit corps d'armée, la poudre et les armes nécessaires, les jurats décident de lever un impôt sur l'ensemble des habitants de la ville.

Cette décision est sans doute motivée par deux choses. D'abord, la peur de livrer la ville à des mercenaires, dont on n'a aucune garantie sur leur comportement pendant et après la bataille. Ensuite, le fait que cela reviendra moins cher de se débrouiller tout seul, que de payer cette troupe de mercenaires. Il reste que de ce document ressort une énorme contradiction. D'abord, il est dit que la ville est "dénuée d'hommes d'armes pour la défendre", mais ensuite, ils trouvent 50 soldats ("gens de bien cogneus", je traduis par : des gens qu'on connaît, des macariens) et en plus un capitaine, lui aussi de Saint-Macaire ("fils d'icelle"). Comme quoi, quand on veut, on peut !

Je n'ai par contre pas trouvé de trace de la suite des événements à Saint-Macaire. L'Histoire se joue ailleurs... En 1588, Henri de LORRAINE duc de Guise, chef de la Ligue qui combat pour le parti catholique, remporte d'importantes victoires sur les protestants, mais son ambition personnelle menace le roi Henri III dont il devient un rival. Le roi fait alors assassiner le duc de Guise, puis s'allie avec Henri de NAVARRE pour renverser la Ligue alors maîtresse de Paris, et reprendre la capitale. Un an et demi après cette réunion, le 1er août 1589, le roi Henri III est assassiné à son tour à Saint-Cloud par le moine Jacques CLEMENT, et Henri de NAVARRE devient le nouveau roi de France sous le nom de Henri IV. La ville de Saint-Macaire semble alors être bien loin des préoccupations du nouveau roi...

Mais reprenons le cours de notre filiation. Côté vie privée, Guillem FLOUS 4736 et son épouse Peyronne de GALLETRY 4737 ont peut-être 4 enfants :

- Naudine FLOUS, née en 1577, et mariée avec Jean de BORN le 1er février 1598. Elle a un fils, qui se nomme également Jean de BORN, né le 1er novembre 1598. Naudine décède le 11 octobre 1641 à l'âge d'environ 64 ans.

- Jehanne FLOUS, née le 16 juillet 1581.

- Jehan FLOUS, né(e) le 5 décembre 1583.

- Bernard FLOUS 2368 , né le 25 septembre 1588.

Je n'ai pas trouvé la naissance de Naudine dans le registre 1574-1578 . Je n'ai donc pas la certitude que Naudine soit sœur de Bernard FLOUS.

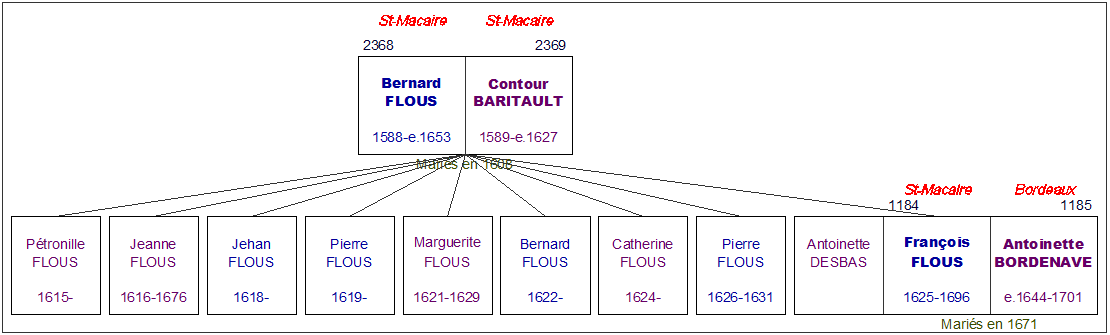

Le dernier de leurs enfants, Bernard 2368 , grandit et devient lui aussi jurat en 1632. Auparavant, il épouse à 19 ans une jeune fille du même âge que lui, issue d'une illustre famille, Contour BARITAUT 2369 le 5 juillet 1608, à Saint-Macaire. L'ascendance de la mariée est relatée dans Les origines des Baritault. Le couple a 9 enfants, dont beaucoup ont pour parrains et marraines des membres de la famille BARITAULT :

- Pétronille FLOUS, née le 18 février 1615.

- Jehanne FLOUS, née le 27 novembre 1616 et décédée le 3 mars 1676 à 59 ans.

- Jehan FLOUS, né le 4 juin 1618.

- Pierre FLOUS, né le 14 août 1619.

- Marguerite FLOUS, née le 2 août 1621, mais morte à 8 ans le 12 octobre 1629.

- Bernard FLOUS, né le 1er août 1622.

- Catherine FLOUS, née le 11 mai 1624.

- François FLOUS 1184 né le 6 mai 1625.

- Pierre FLOUS, né le 3 octobre 1626 et décédé le 20 avril 1631, à l'âge de 4 ans et demi.

Une sœur de Bernard, on ne sait pas encore laquelle, se marie également avec Jean de BARITAULT, un des frères de Contour, pour consolider durablement l’alliance entre ces deux grandes familles.

Bien qu'ayant eu le temps de faire 9 enfants, Contour BARITAUT 2369 meurt assez jeune vers 1627, à l'âge de 37 ans, très certainement à cause de la peste qui sévit dans la région. Bernard FLOUS 2368 , lui, décèdera en 1653 de la peste également, à 65 ans.

Car la peste fait des ravages dans le sud-ouest en cette première partie de XVIIème siècle. Elle commence à toucher les environs de Saint-Macaire dans les années 1629 à 1631. L'origine de cette vague de peste serait toulousaine : une famille bordelaise serait revenue de Toulouse avec des vêtements infectés, et la maladie aurait progressé à Bordeaux, puis de là dans toutes les villes situées dans la vallée de la Garonne.

Je ne trouve pas l'acte de décès de Bernard FLOUS à St-Macaire vers 1653 sur le registre en ligne 1629-1653. Les dernières pages sont plutôt mal numérisées (trop claires), mais quand même déchiffrables, et je ne trouve rien sur Bernard FLOUS... Le registre suivant commence en octobre 1656, et rien non plus...

J'ai cherché le décès de Contour BARITAULT vers 1627 dans ce registre 1614-1629 de St-Macaire. Le registre de 1614-1629 ne contient que les naissances et les mariages, et pas les décès. Le 1er registre de décès commence en 1629 (p.25); si elle est bien morte avant, on n'aura pas l'acte.

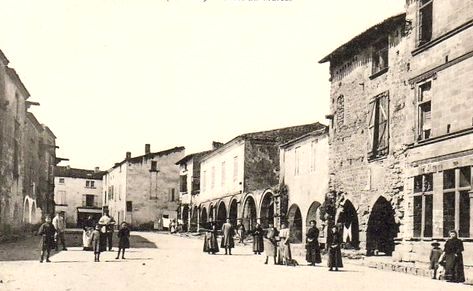

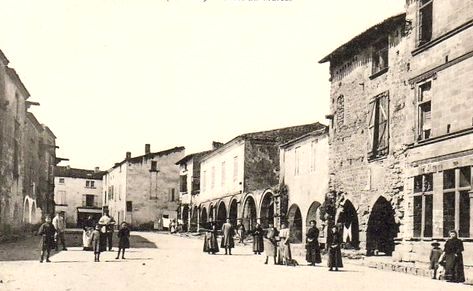

Saint-Macaire - La vieille ville

Saint-Macaire - La vieille ville

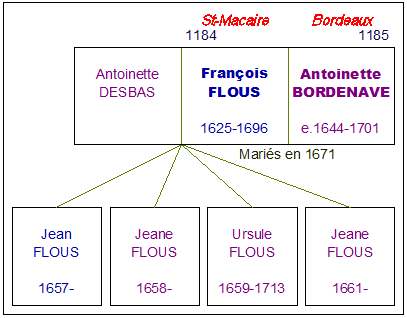

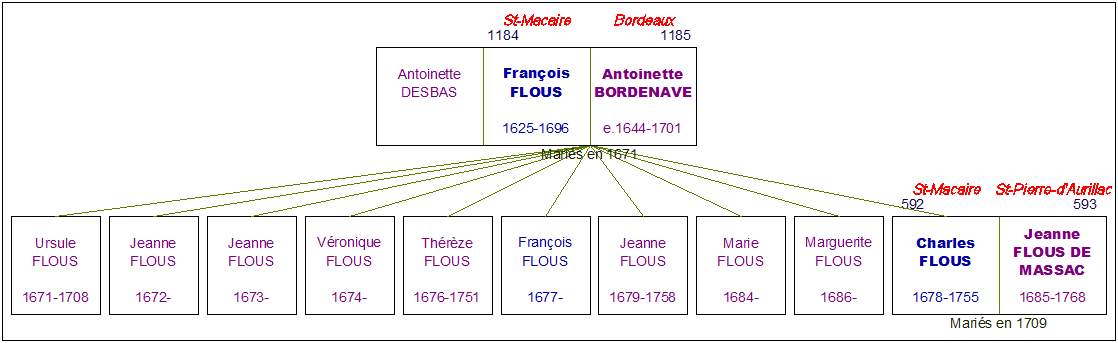

Le fils de Bernard et Contour, François FLOUS 1184 est donc lui aussi un bourgeois de Saint-Macaire, ville dont il est jurat en 1661. Il semble déjà avoir la trentaine quand il épouse Antoinette dite Toinette DESBATS, avec qui il a 4 enfants :

- Jean FLOUS, né le 12 janvier 1657.

- Jeane FLOUS, née le 12 avril 1658.

- Ursule FLOUS, née le 8 mai 1659. Son prénom est donné par sa marraine, comme c'est la coutume : celle-ci s'appelle Ursule FLOUS, et elle est religieuse ursuline du monastère de Saint-Macaire. Quant à la petite Ursule, elle se mariera à l'âge de 33 ans, le 4 mars 1703, avec Pierre LAROCQUE, un bourgeois de Saint-Macaire, malgré le 4ème degré de consanguinité existant entre eux ! Il a fallu pour cela que l'archevêque de Bordeaux "fulmine" une bulle 5 jours avant le mariage pour permettre que celui-ci ait lieu. Ursule décède le 30 avril 1713, dans son logis à Saint-Macaire, à presque 54 ans.

- Jeane FLOUS, née le 13 août 1661.

Mais malheureusement, la jeune mère Toinette DESBATS décède assez jeune, en tout cas avant 1671.

Son veuf paraît beaucoup aimer le prénom "Antoinette", celui de sa défunte épouse... Est-ce pour lui un critère de sélection ?! Car le 7 février 1671, à 45 ans passés, notre François FLOUS 1184 se marie en secondes noces Antoinette BORDENAVE 1185 , qui elle n'a que 25 ans. Elle est née en 1644 à Saint-Michel de Bordeaux, fille de Jean BORDENAVE 2370 (docteur en médecine) et de Marie DESTIGNOL 2371 .

A St-Macaire, je cherche dans les registres le 1er mariage de François FLOUS avec Antoinette DESBATS (avant 1659), et le décès d' Antoinette DESBATS après 1659. Je ne trouve pas ce mariage dans le registre 1655-1671 entre 1655 et 1659. Pas au Pian-sur-Garonne ni à St-Pierre d'Aurillac. Je ne trouve pas non plus le décès d'Antoinette entre 1659 et 1671, avec un nombre important de pages illisibles car numérisées trop clairement, sans aucun contraste. Les outils mis à la disposition des lecteurs pour forcer le contraste ne parviennent pas à rendre quoi que ce soit de lisible.

Je n'ai pas trouvé l'acte de naissance d'Antoinette BORDENAVE vers 1644 à Bordeaux, paroisse St-Michel, car les registres des Archives municipales de Bordeaux sont en ligne mais de façon parcellaire. Ce registre 1643-1644 est le seul des naissances de cette période, et l'acte ne s'y trouve pas.

François et sa nouvelle femme Antoinette font 10 enfants à Saint-Macaire :

- Ursule FLOUS, née le 27 octobre 1671 et décédée le 16 octobre 1708. Sa marraine est sa demi-sœur âgée de 12 ans, Ursule FLOUS, celle née en 1659, et qui sait signer son prénom sur l'acte.

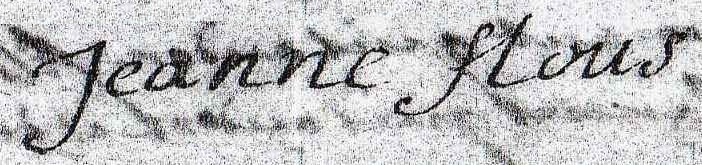

- Jeanne FLOUS, née le 14 novembre 1672. Comme pour son aînée Ursule, sa marraine est une de ses demi-sœurs, Jeanne FLOUS.

- Jeanne FLOUS, née le 28 octobre 1673. En 1698, elle a 24 ans quand elle épouse Guillaume LESCURE, qui porte le titre de "sieur" et avec qui elle a 4 enfants.

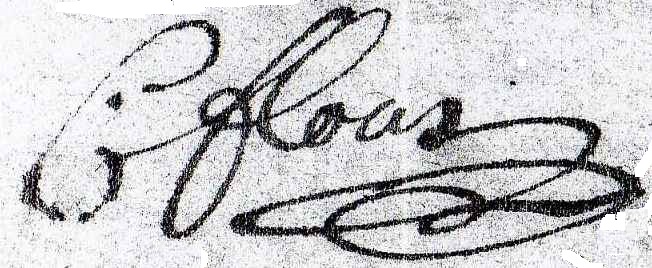

- Véronique FLOUS, née le 21 novembre 1674. Sa marraine est sa tante maternelle Véronique BORDENAVE. Quant à son parrain, Pierre d'ESTIGNOL de LANCRE 4742, il est "parent au second degré" avec l'enfant, c'est-à-dire son cousin issu de germain, et dont on a la signature.

- Thérèse FLOUS, née le 19 avril 1676. Le 30 octobre 1701, âgée de 29 ans, elle épouse Jean FLOUS DE MASSAC (de la paroisse du Pian-sur-Garonne), avec qui elle ira vivre et aura une fille, Marguerite. Elle décède le 31 août 1751 à 75 ans dans sa maison au Pian.

- François FLOUS, né le 9 septembre 1677.

- Charles FLOUS 592 , né le 8 octobre 1678. Tiens donc, si je m'attendais : il devient jurat de Saint-Macaire en 1725 !

- Jeanne FLOUS, née le 11 septembre 1679. Le 18 juin 1709, elle épouse le bourgeois macarien Pierre DUSILHOU, fils d'avocat, avec qui elle aura 3 enfants. Jeanne décède le 27 novembre 1758 à l'âge de 79 ans.

- Marie FLOUS, née le 10 janvier 1684.

- Marguerite FLOUS, née le 4 avril 1686.

François FLOUS 1184 décède à 71 ans le 29 mai 1696. Par contre, sa seconde femme Antoinette BORDENAVE 1185 n'a que 57 ans quand elle disparaît 5 ans plus tard, le 2 novembre 1701. Il seront tous les deux inhumés dans l'église des Cordeliers à Saint-Macaire.

Le parrain de la petite Véronique FLOUS mérite qu'on y prête attention. Il s'agit de Pierre d'ESTIGNOL de LANCRE, parent au second degré de l'enfant, ce qui en droit canon signifie qu'il faut compter 2 degrés au-dessus de chacun (Véronique et Pierre son parrain) pour trouver leur ancêtre commun. Selon le prêtre, ils seraient donc cousins germains. En réalité, je leur trouve un 3ème degré et non un 2ème :

- D'un côté, Véronique fille de François FLOUS, fils de Contour BARITAULT, fille de Pierre de BARITAULT et Marie COUSIN.

- De l'autre, Pierre d'ESTIGNOL de LANCRE fils de Jehanne de BARITAULT, fille de Jehan de BARITAULT, fils de Pierre de BARITAULT et Marie COUSIN.

La lignée de Pierre d'ESTIGNOL de LANCRE a été recherchée par ce généanaute. Pierre de SPENS d'ESTIGNOLS de LANCRE (sans autre précision sur son épouse et ses enfants) est fils d'Etienne de SPENS d'ESTIGNOLS de LANCRE (que je noterai SEL par la suite) seigneur de Thil, de Loubens, de Tirran, de Bussac et d'autres places, Conseiller du roi au parlement de Bordeaux en 1654, et de Jeanne BARITAULT, elle-même petite-fille de Pierre de BARITAULT et de Marie COUSIN, nos sosas 4738 et 4739 ! Effectivement, on retrouve bien Etienne SEL dans la page Les origines des BARITAULT. Mais dans une branche colatérale, et non dans notre ascendance.

Pour ceux que le sujet intéresse, ce site présente une généalogie historique très complète sur cette famille. Les SPENS sont des nobles issus de familles normandes parties avec Guillaume Le Conquérant et installés pendant des siècles en Ecosse. En 1450, Patrick de SPENS est envoyé en France par Jacques II d'Ecosse, et joue un grand rôle dans la mort de Charles le Téméraire, ennemi de Louis XI roi de France. En retour, le roi fait marier Patrick à dame Jeanne de SAULT d'ESTIGNOLS, fille d'une très puissante famille. Ses descendants les barons de SPENS d'ESTIGNOLS sont tous versés dans la chose militaire, toujours proches du pouvoir. Une branche cadette vient s'installer à Bordeaux : Pierre de SPENS d'ESTIGNOLS est écuyer, avocat au parlement de Bordeaux, conseiller du Roi et haut seigneur. Son fils Christophe, qui suit le même chemin, épouse Marie de ROSTEGUY de LANCRE, et reçoit pour ses enfants le nom SPENS d'ESTIGNOLS de LANCRE. Le Pierre parrain de Véronique FLOUS est l'arrière-petit-fils de ce Christophe.

Saint-Macaire - La place du marché (le Mercadiou)

Saint-Macaire - La place du marché (le Mercadiou)

Branche FLOUS de Massac

Nos ancêtres FLOUS, que nous avons vus ci-dessus, vivent à Saint-Macaire. Mais une deuxième dynastie FLOUS vient se greffer à notre arbre. Je ne connais pas le lien entre ces deux branches, car nous sommes dans une époque où les actes paroissiaux sont plutôt avares en informations. Ces FLOUS sont peut-être cousins de la branche FLOUS dont nous avons parlé en haut de page, mais je n'en ai pas encore la preuve. Ce qui différencie cette dynastie FLOUS de l'autre, c'est que celle-ci ne reste pas sur Saint-Macaire : nous verrons plus loin que la famille déménagera dans la paroisse voisine de Saint-Pierre-d'Aurillac.

Je remercie une nouvelle fois Thierry Wangermez et Paulette Seguin pour leur aide dans cette branche. Les informations données ici sont issues en très grande partie d'actes notariés qu'ils m'ont communiqués (testaments, contrats de mariage), plus détaillés que les actes paroissiaux mais très difficiles à déchiffrer !

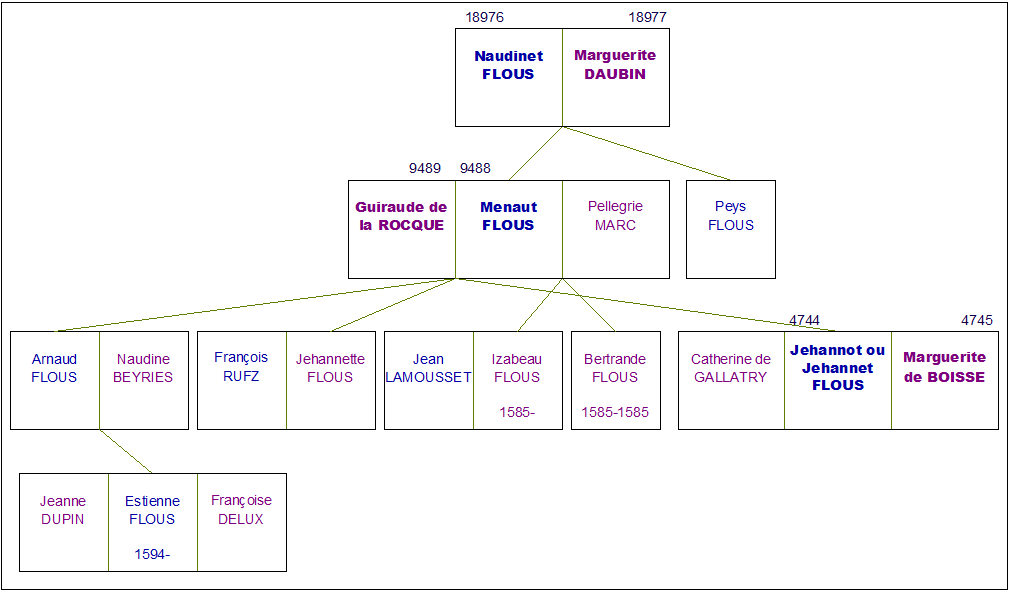

Le couple le plus ancien trouvé est celui formé par Naudinet FLOUS 18976 et son épouse Marguerite DAUBIN 18977 . Ils sont bourgeois et vivent dans la ville de Saint-Macaire à la charnière entre le XVème et le XVIème siècle. Parmi leurs enfants sont cités :

- Menaut FLOUS 9488 . Sa date de naissance n'est pas précisée sur aucun acte notarié, et elle est située avant le début des registres de Saint-Macaire en 1540.

- Peys FLOUS, cité dans le testament de son frère en 1580.

Menaut FLOUS 9488 , lui aussi bourgeois de Saint-Macaire, fait un premier mariage, en 1547 (enfin une date !) avec une jeune femme du nom de Guiraude de la ROCQUE 9489 . Ils passent d'abord un contrat de mariage devant le notaire Maître BOYSSE le 25 août 1547. De cette première union sortent au moins 4 enfants :

- Jehannot ou Jehannet FLOUS 4744 .

- Arnaud FLOUS, qui épousera Naudine BEYRIES. Ils auront 10 enfants, dont l'aîné Estienne FLOUS né le 31 août 1594 ne doit pas être confondu avec son cousin Estienne FLOUS 2372 , notre ancêtre, né le 21 janvier 1597 !

- Jehannette FLOUS, épouse de François de RUFZ, notaire royal et lui aussi jurat de Saint-Macaire, qui aura 5 enfants nés entre 1577 et 1594 (dont Menault RUFZ né en 1577).

- Izabeau FLOUS, son autre fille à marier.

Mais Guiraude de la ROCQUE 9489 vient malheureusement à décéder jeune avant 1580. Notre Menaut FLOUS 9488 ainsi veuf doit se trouver une seconde épouse. Il va alors se marier avec Pellegrie MARC à une date encore inconnue, et avec laquelle il va avoir des jumelles :

- Bertrande FLOUS, née le 15 février 1585. Elle doit être morte en bas-âge puisqu'elle n'est pas du tout citée dans le codicille fait par son père en novembre 1585.

- Izabeau FLOUS, qui épousera Jean LAMOUSSET en 1604, et qui aura pour fils Jean LAMOUSSET.

A la fin de sa vie et malade, Menaut FLOUS 9488 fait établir un testament le 7 novembre 1580, peu après le décès de sa première épouse. Dans ce testament, il nomme ses fils Jehannot et Arnaud pour héritiers universels, son frère Peys FLOUS et son cousin le cordonnier Jean DAUBIN pour exécuteurs testamentaires, et sa fille Jehannette héritière particulière. Il donne à cette dernière 50 écus de dot et 2 vignes à Sainte-Croix-du-Mont. Menaut donne à son autre fille Izabeau (celle issue de son premier mariage) 100 écus et une terre à Saint-Macaire. Il lègue enfin 10 écus à son petit-fils Menaut RUFZ, qui a 3 ans et qui est aussi son filleul.

Cinq ans plus tard, Menaut FLOUS 9488 ajoute le 21 novembre 1585 un codicille à son testament, alors qu'ils s'est remarié. Par cet acte, il donne l'usufruit de tous ses biens à sa nouvelle femme Pellegrie MARC, et 20 écus de plus à son fils Arnaud pour "précépot" : il semble que le partage des biens entre les 2 frères lors du testament ait été à l'avantage de Jehannot, et qu'il faille ré-équilibrer la balance. Mais surtout, depuis le testament, la petite Izabeau est née : son père lui lègue 50 écus de dot quand elle se mariera ainsi qu'une pièce de vigne avec la maison à la Vivade. Rien de ce qui a été écrit lors du testament n'est par ailleurs changé : Menaut FLOUS 9488 peut alors mourir tranquille.

Jehannet ou Jehannot FLOUS 4744 est bien sûr un bourgeois, mais il fait surtout partie de l'armée : il sert sous le grade de capitaine. Il va lui aussi faire 2 mariages. D'abord en 1581 avec Catherine GALLETRY, un nom que nous connaissons déjà... Dans la première branche FLOUS, notre ancêtre Guilhem FLOUS 4736 a épousé une Peyronne de GALLETRY 4737 . Il s'agit bien de la même famille, car Catherine GALLETRY est la fille de Menauld, frère de Peyronne de GALLETRY. Ici, Jehannet FLOUS 4744 et Catherine GALLETRY ont 3 enfants dont des jumeaux :

- François FLOUS, né le 12 juin 1585.

- Sanson FLOUS, né le même jour. Il est amusant de constater que les jumeaux de Jehannet sont nés la même année et 4 mois après les jumelles de son père Menaut !

- Marie FLOUS, née le 6 février 1587. J'ai un doute la concernant, car sur son acte de naissance très peu lisible, on croit lire que le nom de sa mère est quelque chose comme "ANDOYNE"...

Mais la jeune mère de famille décède après cette dernière naissance. Jehannet FLOUS 4744 se retrouve dans la même situation que son père dix ans auparavant : veuf et en quête d'une nouvelle alliance. Il se remarie alors avec Marguerite de BOESSE, de BOYSSE ou de BOISSE 4745 , toujours à Saint-Macaire. Cette jeune femme est elle aussi issue d'une grande famille, puisque parmi ses 2 frères, Johannet de BOYSSE et Geoffret de BOYSSE, le second est avocat à la cour du Parlement de Bordeaux.

Avec sa seconde femme, Jehannet FLOUS 4744 a 4 autres bambins :

- Suzanne FLOUS, née le 6 mars 1595. Elle épouse Jehan CHAILLON en 1613.

- Estienne FLOUS 2372 , né le 21 janvier 1597. C'est lui qui ne doit pas être confondu avec son cousin du même nom né en 1594 !

- Jacques FLOUS, né le 26 juin 1602.

- Janne FLOUS, née le 3 mai 1604.

Jehannet FLOUS 4744 décède avant 1613, date du mariage de sa fille Suzanne. Sa deuxième épouse Marguerite de BOISSE est décédée après.

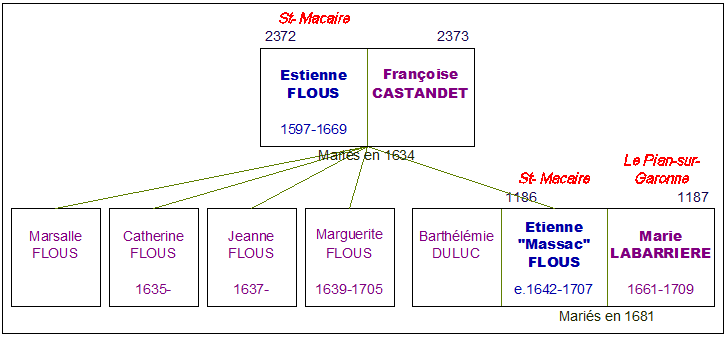

C'est donc bien cet Estienne FLOUS 2372 qui va nous intéresser. Nous ne connaissons qu'un seul mariage de ce jeune bourgeois, mais je pense qu'il a dû se marier avant car il aurait eu son premier enfant à l'âge de 38 ans... Il n'y a pourtant rien d'autre dans les registres ; sans doute cet éventuel premier mariage a-t-il eu lieu ailleurs qu'à Saint-Macaire ? Son mariage connu est celui avec Françoise CASTANDET 2373 le 16 septembre 1634, toujours à Saint-Macaire. Ils ont au moins 4 ou 5 enfants :

C'est donc bien cet Estienne FLOUS 2372 qui va nous intéresser. Nous ne connaissons qu'un seul mariage de ce jeune bourgeois, mais je pense qu'il a dû se marier avant car il aurait eu son premier enfant à l'âge de 38 ans... Il n'y a pourtant rien d'autre dans les registres ; sans doute cet éventuel premier mariage a-t-il eu lieu ailleurs qu'à Saint-Macaire ? Son mariage connu est celui avec Françoise CASTANDET 2373 le 16 septembre 1634, toujours à Saint-Macaire. Ils ont au moins 4 ou 5 enfants :

- Marsalle FLOUS

- Catherine FLOUS, née le 28 août 1635.

- Jehanne FLOUS, née le 13 mai 1637.

- Marguerite FLOUS, née le 10 avril 1639. Epouse de Arnaud BOUTET, elle décède d'apoplexie, c'est-à-dire des suites d'une hémorragie cérébrale, le 2 juillet 1705 à Saint-Pierre-d'Aurillac, à l'âge de 66 ans.

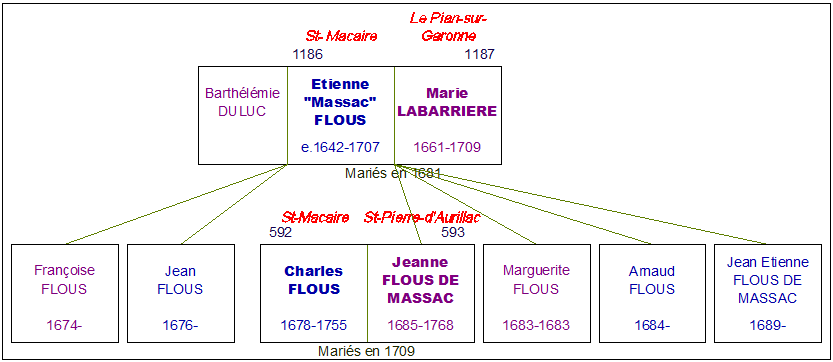

- Estienne FLOUS 1186 né vers 1642 à Saint-Macaire. Etrangement, on ne retrouve pas son acte de naissance...

Je fais une pause ici, car tous les éléments ci-dessus n'ont pas été évidents à mettre en place. Ils sont souvent le fruit de déductions et de recoupements de divers actes. Tout d'abord le testament d'Estienne FLOUS en 1669 cite sa femme Françoise CASTANDET, et ses enfants Marguerite, Marsalle et Etienne. Il donne aussi le nom de son exécuteur testamentaire, Jean LAMOUSSET, qui est son cousin (dixit l'acte). Jean LAMOUSSET est le fils d'un autre Jean LAMOUSSET et d'Izabeau FLOUS, et dans le contrat de mariage de ses parents, retenu par Maître RUFZ le 7 février 1604, on lit que les parents d'Izabeau sont Menaut FLOUS et Pellegrie MARC. Le grand-père de notre Estienne FLOUS 2372 est donc Menaut FLOUS.

En établissant la généalogie de ce Menaut FLOUS, on constate ses 2 mariages, et surtout que ses 2 fils Jehannot et Arnaud ont tous les deux un enfant nommé Estienne. L'un, fils d'Arnaud FLOUS et de Naudine BEYRIES, est né en 1594 ; l'autre, fils de Jehannot FLOUS et Marguerite de BOISSE, est né en 1597. Alors, comment déterminer lequel des deux est notre ancêtre ? En analysant les parrains et marraines des enfants des 2 Estiennes, on remarque certains noms. Estienne fils d'Arnaud a un fils aussi nommé Arnaud, né en 1625 dont le parrain est Arnaud FLOUS, et une fille, Marie, née en 1630, dont la marraine est Naudine BEYRIES. Il est courant de nommer parrain ou marraine un des grands-parents du nouveau-né. Tout laisse supposer que Estienne FLOUS, époux de Jeanne DUPIN et père des 2 enfants que je viens de citer, est le fils d'Arnaud FLOUS et de Naudine BEYRIES.

Un autre Estienne FLOUS, mari de Françoise DELUX, a aussi un fils François né en 1643, dont la marraine est aussi Naudine BEYRIES. On remarque autre chose : Estienne FLOUS et Jeanne DUPIN ont des enfants de 1625 à 1639, et plus rien après. Estienne FLOUS et Françoise DELUX ont des enfants à partir de 1643. Là encore, on peut déduire qu'il s'agit du même Estienne FLOUS qui a fait 2 mariages, d'abord avec Jeanne DUPIN, ensuite avec Françoise DELUX.

Donc, si cet Estienne FLOUS est le fils d'Arnaud FLOUS et de Naudine BEYRIES, c'est celui qui est né en 1594. Celui né en 1597 et marié avec Françoise CASTANDET serait donc l'autre, fils de Jehannot FLOUS et Marguerite de BOISSE, notre ancêtre. Le parrain de Marie, fille aînée de cet Estienne FLOUS et Françoise CASTANDET, née en 1635, s'appelle Geoffre BOISSE... Cela confirme la théorie.

Ensuite, le testament de Menaut FLOUS en 1580 confirme que Jehannot et Arnaud sont bien ses fils à lui et à Guiraude de la ROCQUE. Mais on trouve un autre Jehannot FLOUS époux de Catherine GALLETRY dans les registres. Qui est-il par rapport au nôtre ? Ce couple a des jumeaux nés en 1585 ; le parrain de l'un d'eux (François) est François RUFZ, le mari de Jehannette FLOUS et beau-frère de Jehannot. Sa marraine est Pellegrie MARC, marâtre de Jehannot. La dernière fille du couple, Marie, née en 1587, se marie en 1606, et son témoin est sa marâtre Marguerite de BOISSE. Cela prouve que Jehannot s'est lui aussi marié 2 fois, d'abord avec Catherine GALLETRY, ensuite avec Marguerite de BOISSE.

Les frères de Marguerite de BOISSE de BOISSE sont cités dans le contrat de mariage de Suzanne FLOUS avec Jehan CHAILLON en 1613.

Pour finir, le contrat de mariage de Menaut FLOUS et Guiraude de la ROCQUE, établi le 25 août 1547 par le notaire BOYSSE, indique que les parents du futur marié sont Naudinet FLOUS et Marguerite DAUBIN.

Estienne FLOUS 1186 est en réalité le personnage-charnière de cette branche. C'est lui qui décide de quitter sa ville natale de Saint-Macaire pour aller s'établir dans la paroisse voisine de Saint-Pierre-d'Aurillac. Il y exploite une propriété bordée par le chemin de Massac : on donne alors à Etienne le surnom de "Massac" ! Comme en témoigne son acte de décès, il est dit "Sieur Flous de Massac". Aujourd'hui, le nom de ce chemin a changé : il s'appelle tout simplement le chemin Flous ! Le ruisseau qui le longe porte également le même nom.

A gauche : la paroisse du Pian-sur-Garonne. A droite, la propriété des FLOUS à Saint-Pierre d'Aurillac (chemin de Massac)

Dans le registre des naissances de Saint-Pierre d’Aurillac, à la date du 25 avril 1675, le curé a consigné les gardes de l'église qui ont été élus pour l'année 1676. Parmi eux, Sieur Etienne FLOUS 1186 était jusque là un de ceux qui remplissaient cette fonction. Mais à cette date, ledit prêtre nomme en son lieu et place Antoine LABAU garde de l’église. Une sorte de passation de pouvoir...

Quel est le rôle d'un "garde de l'église" ? J'en ai trouvé deux possibles. Il peut s'agir d'un garde au sens physique du terme, celui qui possède la clé du bâtiment, qui est en charge de contrôler son accès et de l'entretenir. Mais il y a un second sens qui a ma préférence. Le roi ou un grand seigneur local a le devoir de prendre certaines églises sous sa protection ; il accorde alors à ces églises des droits et des privilèges, et ce depuis le Moyen-Age. Mais il y a en réalité plusieurs Estienne FLOUS qui vivent à la même période entre St-Pierre d'Aurillac et St-Macaire (voir la liste ci-dessous). Comment savoir si le garde de l'église en question nommé Estienne FLOUS est bien notre ancêtre ?

Où trouver la naissance d'Etienne FLOUS 1186 ? Il serait né vers 1642 puisque décédé en 1707 à 65 ans. A St-Pierre-d'Aurillac, les registres de naissance ne commencent qu'à partir de 1651. A St-Macaire, dans cette période, j'ai trouvé beaucoup d'Estienne FLOUS mais juste 2 en tant que nouveau-nés :

- Un sieur Estienne FLOUS et Françoise CATTANDET (ou CASTANDET ou CARTAUDET) ont pour filles Catherine née le 28 août 1635, Jehanne née le 13 mai 1637, et Marguerite le 10 avril 1639.

- Un autre Etienne FLOUS et Jeanne DUPIN ont pour fils François né le 16 septembre 1635, Estienne né le 17 décembre 1637, Pierre le 10 mars 1659 (marraine : Jeanne LABARRIERE).

- Le 3 février 1643, j'ai trouvé la naissance de jumeaux, François et Geoffré FLOUS, fils d'Estienne FLOUS et Françoise DELUX ou DELUS, bientôt suivis par leur sœur Marie le 11 février 1644, puis Pierre le 19 août 1646.

- J'ai aussi trouvé une Maria née en 1635, un Estienne FLOUS né le 17 août 1638, une autre Marie FLOUS née le 11 novembre 1644, et une Jeanne FLOUS née le 2 février 1648, Marie née le 15 octobre 1650, tous enfants de François FLOUS et de Jeanne LABARRIERE (les frère et sœur de Etienne et Marie ?).

- Mais c'est pas tout, un autre couple, Etienne FLOUS et Izabeau JANAU ont une fille, Marguerite, le 20 septembre 1652.

- Il y a un autre Estienne de FLOUS, marié avec une Barthélémié DULAC, et qui ont plusieurs enfants (Françoise en 1674, Jean en 1676).

Le Etienne FLOUS né en 1637 et fils d'autre Etienne FLOUS pourrait être notre FLOUS de Massac... Mais il faudrait pouvoir le prouver. La difficulté est qu'entre St-Macaire et St-Pierre d'Aurillac, on trouve des actes dans l'une des deux paroisses, qui concernent des gens qui habitent dans l'autre !

Saint-Pierre d'Aurillac - La route nationale

Estienne "Massac" FLOUS 1186 fait un premier mariage avec Barthélémie DULUC, et s'installe à Saint-Pierre-d'Aurillac. Ensemble, ils y ont 2 enfants :

- Françoise FLOUS, née le 2 septembre 1674.

- Jean FLOUS, né le 21 mai 1676.

Mais le décès précipité de la pauvre Barthélémie DULUC va chambouler le destin de la famille. Massac va devoir trouver une nouvelle épouse...

Branche LABARRIÈRE

Pour cette branche, nous allons nous déplacer (légèrement) vers la paroisse du Pian-sur-Garonne. Cette paroisse est limitrophe de celle de Saint-Macaire, située sur sa frontière nord-est. J'ai trouvé 2 versions différentes sur l'origine de cette dénomination de "pian".

Pour cette branche, nous allons nous déplacer (légèrement) vers la paroisse du Pian-sur-Garonne. Cette paroisse est limitrophe de celle de Saint-Macaire, située sur sa frontière nord-est. J'ai trouvé 2 versions différentes sur l'origine de cette dénomination de "pian".

- Dans la 1ère, elle vient du nom du propriétaire du lieu primitif à l'époque gallo-romaine, Appius. Pour nommer son domaine, on appose à son nom le suffixe latin -anus, ce qui donne le toponyme Appianus ; en langue romane, le nom est simplifié en Apian. Puis au XIIIème siècle, on supprime l'initiale pour éviter la répétition de la voyelle "a" : on dit alors "je vais à Pian" à la place de "je vais à Apian".

- Dans la 2ème, on découvre qu'à l'origine, le bourg du Pian est situé dans la partie sud de la paroisse, près de la Garonne, et ce pour une bonne raison. L'église, bâtie au XIIème siècle et qui n'est pas l'église actuelle, reçoit des malades venus de l'étranger et tous atteints du "pian". Ce terme désigne une maladie infectieuse (causée par une bactérie) qui atteint la peau, les os et les cartilages : la maladie est douloureuse et défigurante, mais non mortelle. Cependant, pour ne pas contaminer toute la population locale, les malades arrivent du fleuve par bateaux, accostent sur le quai et sont conduits directement vers l'église par le Chemin du Pradeau. Puis dans l'église, ils se dirigent vers la "maladrerie" pour y recevoir les soins appropriés.

Quelle que soit la véritable explication, les deux pouvant être cumulées, il est une réalité indéniable : à l'époque de nos ancêtres, la paroisse de Notre-Dame de Pian-sur-Garonne s'étend jusqu'à la place des Tilleuls de Saint-Macaire. C'est dire si les liens sont très proches, pour ne pas dire entremêlés, entre le Pian et Saint-Macaire. Nous allons voir ici un exemple de porosité entre ces deux paroisses.

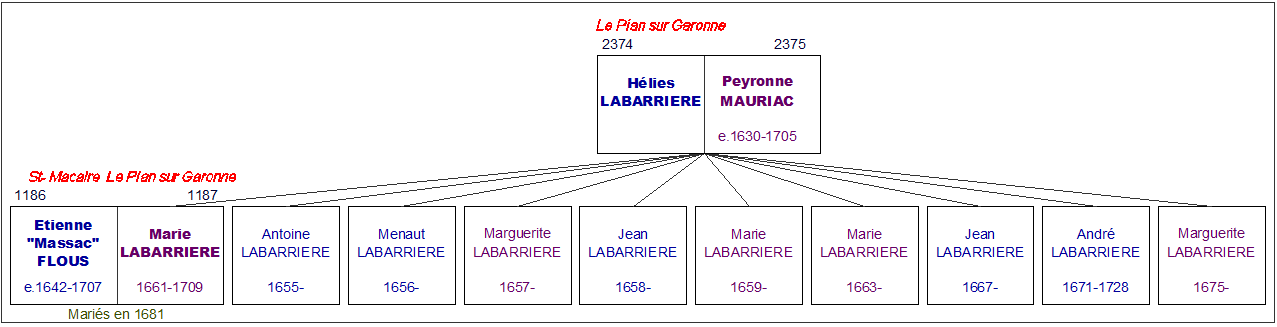

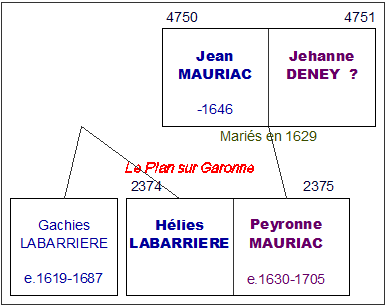

Elie ou Helies LABARRIÈRE 2374 est, comme les membres de la famille FLOUS, un bourgeois de Saint-Macaire, mais vivant dans la paroisse Notre-Dame de Pian-sur-Garonne. Je ne connais pas les parents d' Elie, mais un de ses frères porte le curieux nom de Gachies LABARRIÈRE. Né vers 1619, Gachies décède à 68 ans le 20 janvier 1687.

Avant 1655, Helies épouse Peyronne MAURIAC 2375 , née vers 1630, fille et cohéritière de Jean MAURIAC 4750 . L’autre cohéritier est Jean CANTAULE, fils de Bernard CANTAULE de Saint-Macaire.

Je n'ai pas le mariage d'Helies LABARRIÈRE avec Peyronne MAURIAC. Ce généanaute a estimé la naissance de Peyronne MAURIAC en 1630. N'ayant pas le nom de ses parents, j'ai quand même cherché les couples possibles à St-Macaire :

- J'ai trouvé le mariage d'un Jehan MAURIAC avec Jehanne DENEY le 16 janvier 1629 à St-Macaire. On apprend que Jehan MAURIAC est originaire de St-Martin-de-Sescas, à côté de St-Pierre d'aurillac et du Pian-sur-Garonne. Mais je ne peux pas y trouver la naissance de Peyronne vers 1630, car les registres en ligne de St-Martin-de-Sescas commencent en 1768.

- Un acte de décès d'un autre Jehan MAURIAC et de son épouse Marie DUBOSQ, tous deux morts dans la nuit du 6 novembre 1646.

- J'ai aussi un Estienne MAURIAC né le 21 février 1640, fils de Jean MAURIAC et de Marie DELAVITEN(?) à St-Macaire. Un frère de Peyronne ?

Voir aussi dans quelles archives on pourrait en savoir plus sur ce fameux héritage de Jean MAURIAC... La famille a forcément un lien avec l'écrivain François MAURIAC dont la lignée agnatique a pour origine Castets-en-Dorthe, située aussi dans le Langonnais.

Je ne trouve pas dans les registres de St-Pierre d'Aurillac le décès de Hélies LABARRIERE, dans les registres de 1687 (année du décès de son frère Gachies où il était présent) jusqu'à 1730.

Helies LABARRIÈRE 2374 et Peyronne MAURIAC 2375 ont 10 enfants tous nés au village du Pian-sur-Garonne :

- Antoine LABARRIÈRE, né le 2 mars 1655.

- Menaut LABARRIÈRE, né le 20 juillet 1656. Il épouse Marie LADOIX à Saint-Pierre d’Aurillac le 26 avril 1681.

- Margaritte LABARRIÈRE, née le 21 octobre 1657.

- Jean LABARRIÈRE, né le 22 octobre 1658.

- Marie LABARRIÈRE, née le 8 décembre 1659.

- Marie LABARRIÈRE 1187 , née le 31 mars 1661.

- Marie LABARRIÈRE, encore une, née le 30 avril 1663.

- Jean LABARRIÈRE, né le 30 avril 1667.

- André LABARRIÈRE, né en 1671. Bourgeois de Saint-Macaire, il est marchand ferretier (le ferretier étant l'outil servant à façonner les fers des chevaux et des bœufs). André se marie à Saint-Macaire le 12 février 1697 avec Jeanne LABARRIÈRE (sans doute une branche cousine). Il décède le 10 septembre 1728 à 57 ans.

- Margaritt LABARRIÈRE, née le 25 octobre 1675.

A Saint-Macaire, il faut trouver la mariage de Elie LABARRIERE et Peyronne MAURIAC avant 1655, et peut-être leurs naissances à tous les deux. Il manque les années 1654 à 1655, mais avant je ne trouve pas ce mariage à St-Macaire. Pourtant, je trouve 3 mariages de 3 Estienne FLOUS différents (un le 16 septembre 1634 avec Françoise CONSTANDE, un autre que je n'ai pas relevé, et un le 6 février 1652 avec Izabeau MANAUT). J'ai cherché à St-Pierre d'Aurillac, mais le registre ne comporte que les naissances et pas les mariages. J'ai aussi cherché au Pian-sur-Garonne, mais là aussi le registre ne contient que les naissances. C'est pourtant là qu'on trouve des LABARRIERE et des MAURIAC : nos ancêtres s'y trouvent sans doute, mais on ne pourra pas les débusquer puisque Elie LABARRIERE et Peyronne MAURIAC sont nés avant 1635, et que les registres ne remontent pas avant 1643. Sauf évidemment à trouver des actes notariés.

La prolifique maman, Peyronne MAURIAC 2375 , décède le 29 mai 1705 au Pian-sur-Garonne ; elle a environ 75 ans.

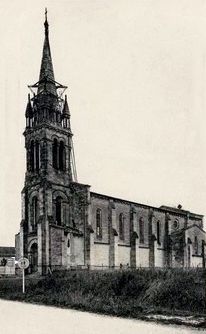

Le Pian-sur-Garonne - L'église

Les LABARRIERE sont du Pian-sur-Garonne ; les FLOUS de Massac sont, eux, de Saint-Pierre d’Aurillac. Comme vous avez pu le voir sur la carte, ces deux communes sont voisines, les terres des uns et des autres sont mittoyennes. Cette proximité géographique va favoriser le rapprochement entre les deux familles.

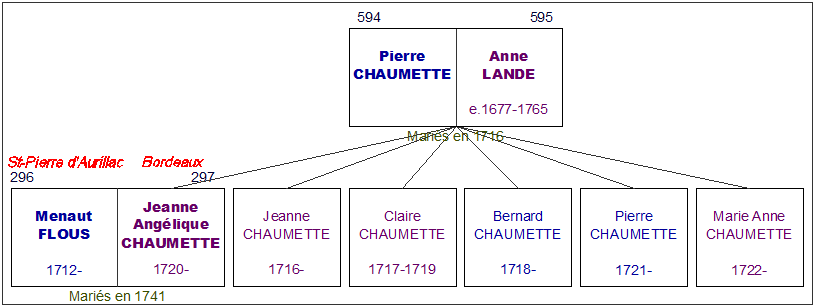

Sieur Estienne "Massac" FLOUS 1186 , alors veuf, épouse en secondes noces Marie LABARRIERE 1187 le 18 avril 1681, au Pian-sur-Garonne puisque la jeune mariée y est née. Mais après leur mariage, les jeunes époux s'établissent chez Massac à Saint-Pierre d’Aurillac. C'est dans cette propriété qu'ils vont faire 4 enfants :

- Marguerite FLOUS, née le 9 mars 1683. Son parrain est son grand-père Helies LABARRIERE 2374 . Mais sa vie sera de courte durée puisqu'elle prend fin 8 mois plus tard, le 9 novembre de la même année.

- Arnaud FLOUS, né le 27 janvier 1684. Sa marraine est sa grand-mère Peyronne MAURIAC 2375 .

- Jeanne FLOUS 593 , née le 23 septembre 1685 et décédée le 1er avril 1768.

- Jean Etienne FLOUS, né le 18 ou le 19 décembre 1689. En effet, j'ai trouvé 2 versions de son acte de naissance, avec une date différente sur chacun...

Etienne Massac FLOUS 1186 a 65 ans quand il meurt le 8 décembre 1707 à Saint-Macaire. Je pense que Marie LABARRIERE 1187 est, elle, décédée de mort subite le 1er avril 1709, à Saint-Pierre d’Aurillac, à l'âge de 48 ans. Je n'en ai pas la certitude, car son acte de décès ne mentionne pas le nom de son mari.

A St-Pierre d'Aurillac, je n'ai pas les naissances de Marguerite (1683) et Arnaud (1684) FLOUS, car il y a un trou entre 1681 et 1689.

Pour le décès de Marie LABARRIERE, je ne suis pas certain qu'il s'agisse bien de la nôtre, vu qu'il n'y a aucun autre nom cité dans l'acte. C'était un nom courant, et j'ai trouvé plein d'actes de décès concernant une Marie LABARRIERE, entre 1689 et 1730. Mais cet acte est celui qui se rapproche le plus de notre ancêtre, même si il y a un écart de 8 ans entre l'âge donné dans l'acte (40 ans en 1709, elle serait donc née en 1669) et sa date de naissance réelle (1661).

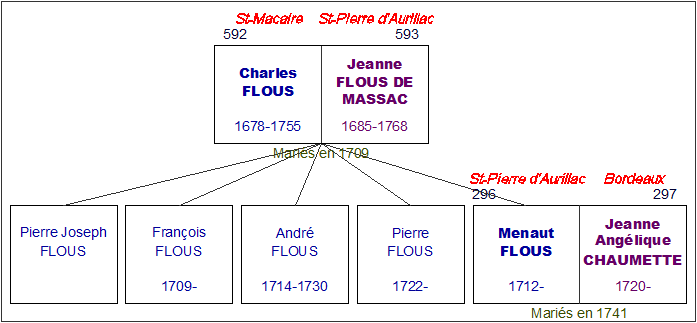

C'est ici que la jonction des FLOUS de Saint-Macaire avec les FLOUS de Massac va s'opérer. Nous avons vu que Charles FLOUS 592 est né en 1678 à Saint-Macaire, dont il est maintenant l'un des jurats. Et nous venons de voir que la jeune Jeanne FLOUS 593 a vu le jour en 1685 dans la propriété de son père Massac à Saint-Pierre d’Aurillac.

C'est ici que la jonction des FLOUS de Saint-Macaire avec les FLOUS de Massac va s'opérer. Nous avons vu que Charles FLOUS 592 est né en 1678 à Saint-Macaire, dont il est maintenant l'un des jurats. Et nous venons de voir que la jeune Jeanne FLOUS 593 a vu le jour en 1685 dans la propriété de son père Massac à Saint-Pierre d’Aurillac.

Il n'est pas possible de déterminer si les deux jeunes gens se sont rencontrés dans l'une ou dans l'autre paroisse. Se sont-ils plus au premier regard ? Ont-ils décidé eux-mêmes de se marier ensemble, ou bien a-t-on décidé pour eux ? La question est bien posée, dans ces familles bourgeoises ou le capital et le prestige l'emportent sur les sentiments : ont-ils seulement eu le choix ?

En tout cas, le résultat est là : le 1er août 1709, Charles FLOUS 592 épouse Jeanne FLOUS (de Massac) 593 dans l'église de Saint-Pierre d’Aurillac. Il a alors 30 ans, et elle 23. Le jeune couple va ainsi pouvoir reprendre la propriété de Massac, laissée sans maîtres depuis les décès de Massac et de sa femme. Charles et Jeanne ont 5 fils nés dans ladite propriété :

- François FLOUS, né le 25 novembre 1709.

- Menaut FLOUS 296 , né le 5 décembre 1712. Il s'agit bien du prénom "Menaut", très courant dans la région à cette époque, et non "Renaud" comme j'ai pu lire dans certains arbres sur Généanet.

- André FLOUS, né le 26 novembre 1714. Il décède à l'adolescence, le 17 juin 1730 à Saint-Macaire, à l'âge de 15 ans et demi.

- Pierre Joseph FLOUS, cité sur l'acte de mariage de son frère aîné Menaut.

- Pierre FLOUS, né le 23 novembre 1722.

J'ai cherché tous les enfants de Charles FLOUS dans les registres de St-Pierre d'Aurillac, et je ne trouve pas celui de Pierre Joseph. Pourtant, il y a un laps de temps assez grand entre 1714 et 1722, assez pour qu'il naisse dans cette période. Alors où chercher ? J'ai bien sûr pensé aux registres de Saint-Macaire, et à celles du Pian-sur-Garonne : rien non plus. Alors où est né ce Pierre Joseph ?

Le couple fait tourner la propriété de Massac sans faillir pendant 46 ans. Mais un jour, Charles FLOUS 592 tombe malade et finit par succomber à cette infection le 16 janvier 1755, à l'âge de 77 ans. Son acte de décès indique qu'il est mort de maladie mais sans pour autant préciser laquelle. Son épouse Jeanne FLOUS 593 quitte ce monde 13 ans après, le 1er avril 1768 à 83 ans. Les deux sont enterrés à Saint-Pierre d’Aurillac.

Leur fils Menaut FLOUS 296 grandit et comme ses ancêtres, devient jurat de la ville de Saint-Macaire en 1754.

Saint-Pierre d'Aurillac - Bords de Garonne

Branche CHAUMETTE

La branche CHAUMETTE est originaire de Langon. La ville de Langon est avant tout un port sur la rive gauche de la Garonne, vis-à-vis de Saint-Macaire, idéalement située entre Agen et Bordeaux. Placée sur un territoire de Graves, elle peut ainsi exporter son vin et de l'eau-de-vie par voie fluviale, tout comme les vins blancs du Sauternais, et concurrencer par la même occasion le commerce du vin bordelais.

La branche CHAUMETTE est originaire de Langon. La ville de Langon est avant tout un port sur la rive gauche de la Garonne, vis-à-vis de Saint-Macaire, idéalement située entre Agen et Bordeaux. Placée sur un territoire de Graves, elle peut ainsi exporter son vin et de l'eau-de-vie par voie fluviale, tout comme les vins blancs du Sauternais, et concurrencer par la même occasion le commerce du vin bordelais.

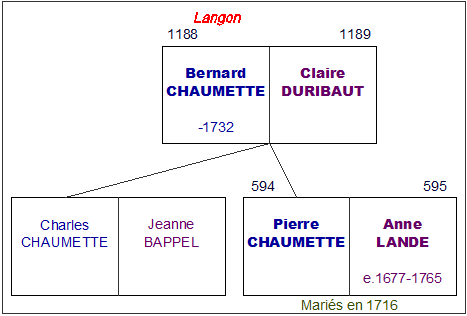

Les plus anciens représentants connus de cette branche sont Bernard CHAUMETTE 1188 et son épouse Claire DURIBAUT 1189 , un couple de bourgeois marchands établis dans cette ville.

C'est d'ailleurs certainement là que sont nés leurs enfants, Pierre CHAUMETTE 594 et Charles CHAUMETTE, même si je n'en ai aucune preuve pour l'instant.

Il faut trouver la naissance de Pierre CHAUMETTE, vers 1696 ou avant, à Langon. Si possible, le mariage de ses parents. Les registres de Langon ne commencent qu'à partir de 1737...

D'après le site "Amitiés Généalogiques Bordelaises", Bernard CHAUMETTE et sa femme auraient établi un testament en 1726, testament dont je n'ai pas pu lire le contenu, ce site ayant décidé depuis le début de l'année 2013 de faire payer les informations fournies gracieusement par les bénévoles, refusant le principe de la généalogie libre. Le terme "Amitiés" ne devrait-il pas évoquer le partage, plutôt que le commerce ? Si nous faisions tous comme cela, nous régresserions...

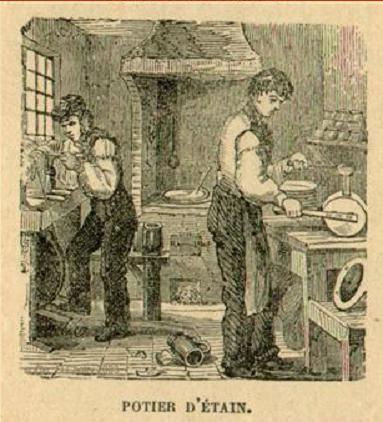

Pierre CHAUMETTE 594 devient lui aussi bourgeois, potier d'étain et marchand à Langon. Son frère suit également le même chemin ; ce dernier aurait également fait un testament avec sa femme Jeanne BAPPEL, une première fois en 1737, et une seconde en 1753. Comme vous pouvez le constater, je n'ai pas beaucoup d'informations à fournir !

Leur père Bernard CHAUMETTE 1188 est inhumé le 6 avril 1732 à Langon.

Cette information sur le décès de Bernard CHAUMETTE est issue de l'inventaire sommaire des archives départementales antérieures à 1790 pour la Gironde, série E suppl. 1969, registre GG 8, In 4e, 168 feuillets.

Dans ce même document, on apprend qu'un autre Pierre CHAUMETTE, fils de Bernard, est ancien lieutenant, et qu'il a été inhumé le 11 mars 1724.

Il faudrait retrouver ces 2 décès dans les registres.

Le Langonnais : Langon, Saint-Macaire, Saint-Pierre d'Aurillac, Le Pian-sur-Garonne

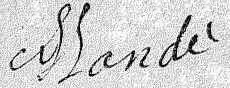

Branche LANDÉ

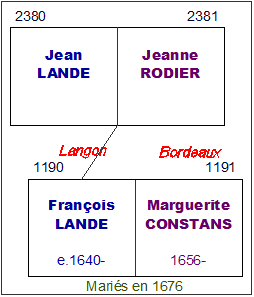

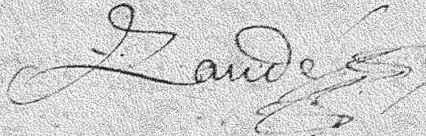

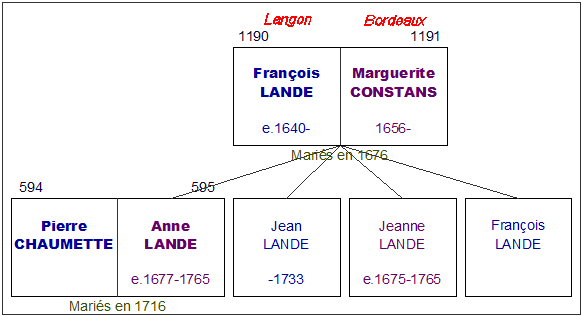

Restons à Langon, car c'est là que Jean LANDE 2380 (prononcez : Landé) travaille en tant que notaire royal. Avec son épouse Jeanne RODIER 2381 , ils ont un fils nommé François LANDE 1190 , né vers 1640. Une fois celui-ci devenu grand, il sera bourgeois à Langon et maître apothicaire, c'est-à-dire l'ancêtre du pharmacien. Si son commerce se situe bien à Langon, il monte régulièrement à Bordeaux pour ses affaires, sans doute pour s'approvisionner en produits. Mais en plus d'y trouver les ingrédients pour ses remèdes et ses potions médicinales, c'est aussi à Bordeaux qu'il va trouver l'amour...

Branche CONSTANS ou COUSTANT

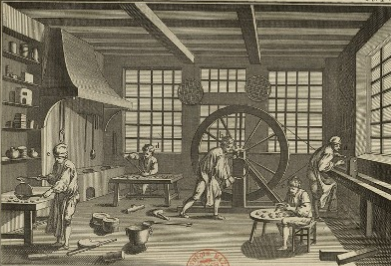

La branche CONSTANS (ou COUSTANT suivant les actes) nous ramène à Bordeaux, au milieu du XVIIème siècle. Elle commence par une personnalité reconnue dans son métier, ou devrais-je dire dans son art : il s'agit de Pierre COUSTANS 2382 qui est maître potier d'étain. Ce métier consiste à fabriquer, sur un tour, de la vaisselle et autres contenants, non plus comme avant le XIVème siècle en terre ou en bois, mais en étain.

En effet, pour remplir les caisses du royaume, Louis XIV ordonne que ses sujets lui remettent leurs vaisselles faites en or et en argent, pour les faire fondre. L'étain étant un métal moins coûteux, cette profession prend à cette époque un essor très important. Elle conservera une grande place dans la société jusqu'à la Révolution française, période où les ustensiles seront progressivement remplacés par de la faïence et de la porcelaine.

Il est aussi dit "maître pintier" dans certains actes. "Maître" veut dire qu'il s'entoure d'apprentis qu'il forme pour assurer la relève et transmettre son précieux savoir. "Pintier" signifie qu'il est spécialisé dans la fabrication de récipients de mesure pour les liquides. En effet, la pinte est l'unité de mesure "étalon" des volumes de liquide, avant l'entrée en vigueur du système métrique ; elle équivaut à près d'un litre. Pour les soiffards qui me lisent, la chopine équivaut à la moitié d'une pinte, alors que la velte en vaut 8 ! A votre santé...

A gauche : Potier d'étain, planche 1ère, Tome VIII de l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert, 1771 - Source : ENCCR de l'Encyclopédie

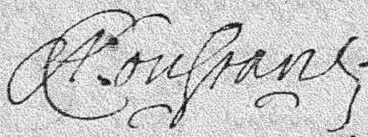

A droite : Poinçon de Pierre COUSTANT - Source : Revue Historique de Bordeaux avril-juin 1938

Le poinçon dont le maître marque ses créations est de forme circulaire : on trouve au centre une hermine coiffée d'une couronne de comte flanquée de 4 étoiles. Dans la partie supérieure est inscrit "P. COUSTANT", et dans la partie inférieure se trouvent 2 palmes.

Au-dessus on peut voir le poinçon de qualité du métal, précisant l'affinage de l'alliage par ces mots : "ESTAIN-RA-FINE" (étain raffiné). Encore au-dessus, le poinçon de contrôle en forme de croix donne d'autres indications :

- le F au centre surmonté d'une couronne qui signifie que la pièce est en étain fin (90% d'étain pur et 10% de cuivre, d'antimoine et de bismuth),

- de part et d'autre du F les chiffres 9 et 4 qui indiquent la date de fabrication 1694,

- et en dessous la lettre B qui désigne la ville de fabrication, Bordeaux.

Tous ces poinçons peuvent avoir des variantes suivant les pièces produites.

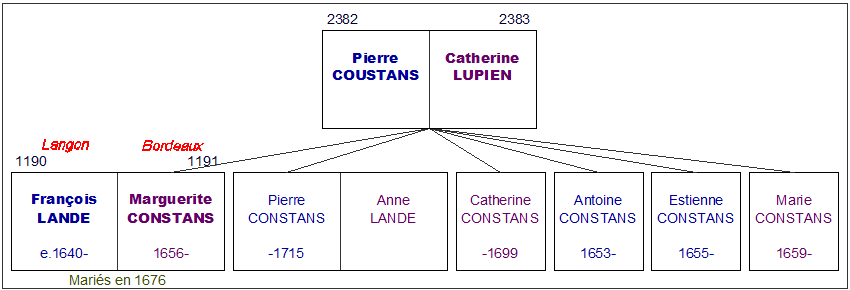

Pierre COUSTANS 2382 et son épouse Catherine LUPIEN 2383 tiennent donc une boutique dans laquelle ils vendent leur production. Ce couple de bourgeois ont au moins 6 enfants nés à Bordeaux :

Pierre COUSTANS 2382 et son épouse Catherine LUPIEN 2383 tiennent donc une boutique dans laquelle ils vendent leur production. Ce couple de bourgeois ont au moins 6 enfants nés à Bordeaux :

- Pierre COUSTANS, le fils aîné, bourgeois et maître potier d'étain, dont on ne trouve pas la naissance ni le décès mais qui est l'aîné. En 1676, il épouse Anne LANDE, la sœur de François LANDE 1190 qui épousera Marguerite COUSTANT 1191 ci-dessous. Il vit aussi à Bordeaux, mais dans la paroisse Saint-Michel.

- Catherine COUSTANS, dont je n'ai pas non plus la date de naissance. Mais elle épouse Gabriel PONCET, lui aussi bourgeois et marchand raffineur, vers 1663. Catherine décède le 31 janvier 1699 à Sainte-Colombe.

- Antoine COUSTANS, né le 18 février 1653 à Bordeaux paroisse Saint-Eloy. Il devient aussi bourgeois et maître potier d'étain dans la paroisse Sainte-Colombe. Célibataire, il décède en 1709.

- Estienne COUSTANS, né 6 juillet 1655 à Bordeaux paroisse Sainte-Colombe.

- Marguerite COUSTANS 1191 , née le 22 septembre 1656 à Bordeaux paroisse Sainte-Colombe.

- Marie COUSTANS, née le 1er décembre 1659 à Bordeaux paroisse Sainte-Colombe.

Si j'ai trouvé les naissances des 4 derniers enfants, dans les registres des Archives municipales de Bordeaux, il n'en va pas de même pour celle de Pierre COUSTANT le fils aîné. Il est pourtant cité dans une lettre du 11 octobre 1701 signée Catherine LUPIEN et rapportée par Bernard VENOT : Catherine LUPIEN y écrit que sa belle-fille Anne LANDE est veuve de feu Pierre COUSTANT son fils aîné. Sur l'acte de mariage de sa sœur Marguerite, il est dit habitant de la paroisse St-Michel. Je n'ai rien trouvé avant 1702, mais j'en ai trouvé un le 6 août 1715 : pas de nom de sa femme ni de ses parents, sauf son âge de 63 ans le faisant naître en 1652. Ca collerait, mais la date de la lettre ne correspond alors pas... Je n'ai pas trouvé sa naissance dans ce registre après le 24 novembre 1650 (page 251) .

Quant à Catherine CONSTANT, elle est enterrée le 1er février 1699, veuve de Gabriel PONCET. Ce Gabriel est cité comme témoin et beau-frère de Marguerite COUSTANS à son mariage en 1676, donc cette Catherine fait bien partie de la fratrie. Catherine et Gabriel ont eu des enfants, dont la première est née en 1664, nous dit cette généanaute. Ils sont donc mariés avant 1663, ce qui la fait naître avant 1643. Je la cherche dans ce registre page 600 en remontant.

Je n'ai pas le décès de Maître Pierre COUSTANT 2382 , mais il est mort avant 1676 au mariage de sa fille Marguerite. Après cette disparition, sa veuve Catherine LUPIEN 2383 tient la boutique avec son fils Antoine, et sans doute Pierre l'aîné avant sa mort. Les successeurs continuent d'apposer le poinçon de feu leur père sur la production, avec l'aval de leur mère, comme ils en ont le droit d'après les statuts des potiers d'étain.

Dans l'ouvrage de Yannick Chassin du Guerny, "Documents généalogiques sur les potiers d'étain de Guyenne", la page 79/319 nous dit que Pierre COUSTANS, le père, est "mort en charge l'année 1660". Malheureusement, les AM Bordeaux ne donnent les décès à Ste-Colombe qu'à partir de 1668. Je ne peux donc pas vérifier cette date.

L'apothicaire François LANDE 1190 se rend très régulièrement dans la ville de Bordeaux, peut-être chaque semaine, pour acquérir les produits qui servent à la fabrication de ses mixtures, et aussi pour s'approvisionner en bocaux, fioles et autres contenants pour y placer ses produits. Parfois, il a besoin de pots en étain... Il va alors chez COUSTANT, le potier d'étain le plus renommé dans la capitale girondine. François s'intéresse de près à la vaste gamme de récipients, mais aussi à la fille du potier, la jolie Marguerite...

Par un beau matin de printemps, le 9 juin 1676, François LANDE 1190 qui a 36 ans épouse la jeune bordelaise de 17 ans, Marguerite COUSTANT 1191 à la paroisse de Sainte-Colombe à Bordeaux. Les deux frères de la mariée, Pierre et Antoine COUSTANT, tous deux bourgeois et potiers d'étain comme leur papa, sont témoins au mariage.

Il faut trouver l'acte de naissance de François LANDE, vers 1640, à Langon, et le mariage de ses parents. Pas en ligne avant 1737.

Aussi la naissance de Marguerite COUSTANT, vers 1659 à Bordeaux, paroisse Ste-Colombe : il n'y a que les mariages et les décès sur le site des Archives Bordeaux Métropole. Chercher paroisse St-André. Je n'ai pas non plus trouvé le mariage de ses parents dans les tables paroissiales (chercher ailleurs qu'à Ste-Colombe).

Je n'ai pas le décès de Pierre COUSTANT, ni celui de sa fille Marguerite COUSTANT, ni de Jean LANDE, ni de François LANDE, ni de Jeanne RODIO dans les tables paroissiales de St-Colombe. Mais j'ai le décès de Hélène CONSTANT le 20 janvier 1695, de Catherine CONSTANT le 1er février 1699, Jeanne COUSTANT le 21 mars 1733. Peut-être à Langon ?

A Langon, j'ai trouvé un décès de Marie COUSTANT le 29 mai 1748 âgée de 72 ans (donc née vers 1676), femme de Sieur Joseph LUCBERT, marchand de Langon.

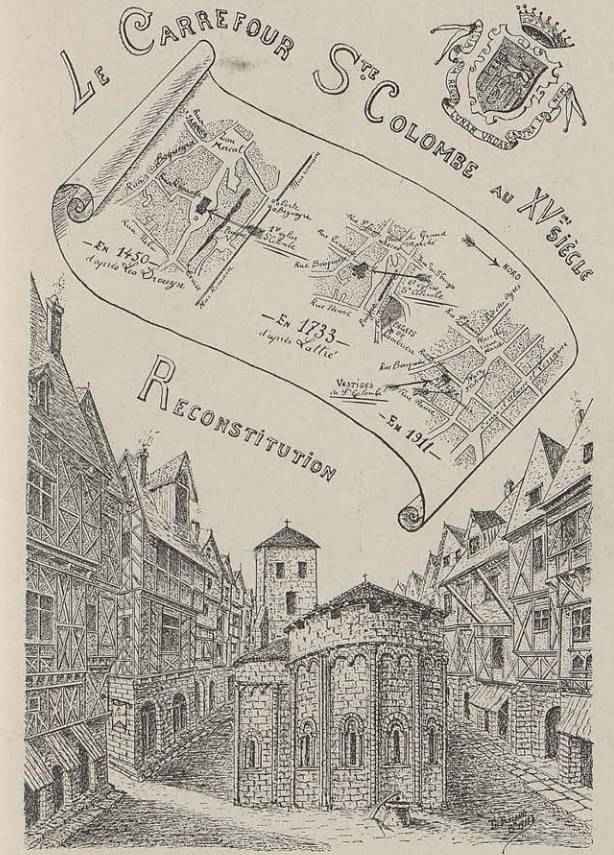

A gauche : Gravure de Ste-Colombe à Bordeaux, tirée de l'ouvrage "Souvenirs bordelais - L'ancienne paroisse Sainte-Colombe" de Théodore Ricaud,

Editeurs Ferret & Fils, 1911-1913 (Bibliothèque de l'Université de Bordeaux) - A droite : les emplacements des 2 églises Ste-Colombe (Dessin : Christophe Ducos).

La paroisse Sainte-Colombe a aujourd'hui disparu à Bordeaux, avec l'église du même nom où est née Marguerite. L'ouvrage "Souvenirs bordelais - L'ancienne paroisse Sainte-Colombe" de Théodore Ricaud nous indique qu'au XVIIème, elle couvrait une étendue limitée par la rue Neuve à l'est, par le Peugue au nord, la rue Coffey (impasse Maucouyade) à l'ouest, et par la paroisse Saint-Eloy au sud. Mais Léo DROUYN dessine l'emplacement de la première église Sainte-Colombe un peu plus vers l'est, sur ce qui est aujourd'hui la rue Sainte-Colombe, entre la place Fernand Lafargue (ancienne "place du Marché") et la rue Neuve. J'ai reproduit son emplacement sur le plan ci-dessus, avec les rues actuelles.

Cependant, un terrible événement se produit en 1427 : un tremblement de terre dont l'épicentre est situé en Catalogne secoue Bordeaux et détruit entre autres cette église Sainte-Colombe ! C'est en 1525 seulement que l'on décide de la reconstruire, mais avec une petite modification. Cette seconde église, légèrement déplacée et agrandie, est alors bâtie rue Buhan (ancienne rue ?). Elle doit cependant attendre 1742 pour être consacrée ! Malheureusement, sous la Révolution, un nouveau découpage des paroisses aboutit à sa destruction... Celle-ci dure jusqu'en 1854 ! Seule une des clés de voûte de cette église subsiste encore aujourd'hui, visible sur un pan de mur au n°4 de la rue Buhan, à Bordeaux (voir ci-contre).

Après son mariage, François LANDE 1190 ne retournera pas à Langon. Il va s'installer dans cette fameuse paroisse Sainte-Colombe à Bordeaux avec son épouse Marguerite CONSTANT 1191 , et ensemble ils auront 4 enfants :

Après son mariage, François LANDE 1190 ne retournera pas à Langon. Il va s'installer dans cette fameuse paroisse Sainte-Colombe à Bordeaux avec son épouse Marguerite CONSTANT 1191 , et ensemble ils auront 4 enfants :

- Anne LANDE 595 , qui voit le jour probablement vers 1677 à Sainte-Colombe.

- Jean LANDE , futur bourgeois et marchand potier d'étain de Bordeaux, qui sera cité au mariage de sa sœur. Il habite rue Sainte-Colombe à Bordeaux. Jean meurt le 9 mars 1733 d'une apoplexie, "sans avoir reçu aucun sacrement" précise le vicaire en charge de l'inhumation. Le terme d'apoplexie désigne un arrêt de l'activité du cerveau, causé par une hémorragie cérébrale (on parlerait aujourd'hui d'un A.V.C., accident vasculaire cérébral).

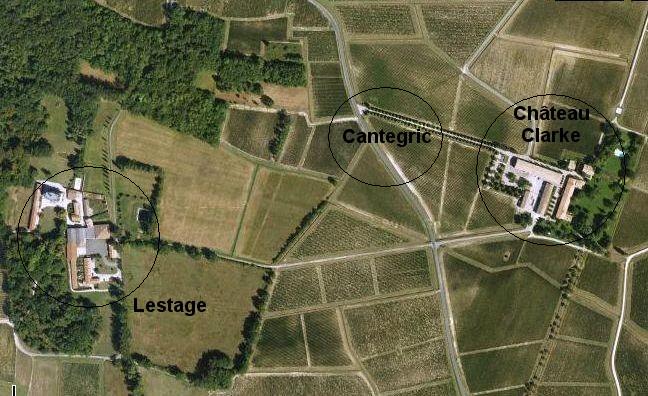

- Jeanne LANDE , célibataire qui ira s'installer dans une petite ferme à Listrac, dans le lieu-dit Cantegric. Cette acquisition jouera un rôle très important pour sa nièce Jeanne Angélique CHAUMETTE, que nous découvrirons plus loin... Elle décède le 15 septembre 1765, chez elle rue Tustal, dans la paroisse Sainte-Colombe à Bordeaux. Un détail étonnant figure sur son acte de décès : il est dit qu'elle est inhumée "dans une sépulture que messieurs les curés et les ouvriers lui ont accordé pour elle seulement". Qu'est-ce que cela veut dire ? Je n'en sais encore rien.

- François LANDE

Trouver la naissance d'Anne LANDE, après 1677, à Bordeaux, paroisse Ste-Colombe, et peut-être son frère et sa sœur. Mais la paroisse Ste-Colombe ne comprend que des mariages et des décès : les naissances sont à chercher dans la paroisse St-André, une des 3 seules paroisses de Bordeaux habilitées à célébrer les baptêmes, avec St-Seurin et Ste-Croix. On trouve 3 Anne LANDE :

- née le 21 décembre 1680, fille de Jean LANDIE et Jeanne BENEY.

- née le 18 juillet 1683, fille de François LANDE et Marie PEYRON.

- née le 1er avril 1694, fille de Jean LANDE et Catherine MACHECOUR.

Mais aucune n'a pour mère une COUSTANT ; or on a dans l'acte de naissance de Bernard CHAUMETTE en 1718, la marraine est Marie COUSTANT "grand'tante", ce qui signifie que sa grand-mère, la mère d'Anne LANDE, est la sœur de Marie COUSTANT, et donc qu'elle porte ce nom. De plus, aucune des trois n'a de sœur appelée Jeanne. Faut-il chercher la naissance d'Anne LANDE dans une autre paroisse de Bordeaux que celle de St-André ?

Comment la rencontre entre Pierre CHAUMETTE 594 et Anne LANDE 595 a-t-elle pu se produire ? Certainement comme cela : Pierre est venu de Langon à Bordeaux pour ses affaires, car il est lui aussi potier d'étain. Il semble déjà être en relation avec les potiers d'étain de la famille LANDE. Ces voyages répétés à Bordeaux lui permettent de rencontrer la fille du potier d'étain bordelais, Anne LANDE 595 , et les sentiments finissent par prendre le dessus...

Comment la rencontre entre Pierre CHAUMETTE 594 et Anne LANDE 595 a-t-elle pu se produire ? Certainement comme cela : Pierre est venu de Langon à Bordeaux pour ses affaires, car il est lui aussi potier d'étain. Il semble déjà être en relation avec les potiers d'étain de la famille LANDE. Ces voyages répétés à Bordeaux lui permettent de rencontrer la fille du potier d'étain bordelais, Anne LANDE 595 , et les sentiments finissent par prendre le dessus...

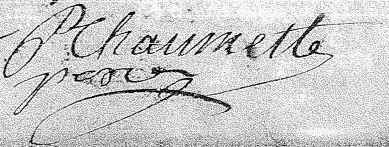

Alors que l'idée d'un mariage se précise, les deux amoureux concluent un contrat de mariage le 2 avril 1716 devant Maître BOLLE, notaire à Bordeaux. Pierre CHAUMETTE 594 s'est déjà installé dans la capitale girondine, habitant dans la rue Sainte-Colombe, pour y exercer son métier de marchand. Anne LANDE 595 habite la même rue, ce qui simplifie beaucoup de choses. Cependant, à 39 ans, la jeune fille a déjà perdu ses deux parents. Par ce contrat de mariage, le père du futur époux, Bernard CHAUMETTE 1188 , lui donne 5 000 livres en avancement d'hoirie en attendant sa future succession. Quant à la future épouse, qui a déjà hérité de ses défunts parents, elle se constitue une dot très importante de 10 000 livres, avec des biens immeubles à Toulenne, Langon et Saint-Pey, plus divers biens meubles, effets et ustensiles. Le contrat prévoit également la somme de 1 000 livres en bagues et joyaux pour la jeune femme.

Deux semaines et demi plus tard, le 20 avril 1716, c'est le grand jour ! Pierre CHAUMETTE 594 épouse Anne LANDE 595 , dans une chapelle domestique appartenant au Sieur BALAN, un autre bourgeois bordelais, dans la paroisse de Talence. Puis le couple s'installe à Bordeaux, toujours dans la paroisse Sainte-Colombe où naissent leurs 6 enfants :

- Jeanne CHAUMETTE, née le 22 septembre 1716.

- Claire CHAUMETTE, née le 28 septembre 1717, mais décédée dans la nuit du 27 au 28 février 1719 à près de 18 mois, dans la maison du Sieur MIRAMON à Bordeaux.

- Bernard CHAUMETTE, né le 11 novembre 1718. Bourgeois, il habite dans la paroisse Saint-Gervais de Langon. A la suite de je ne sais quelle opération, il se retrouve le 2 mai 1774 devant la Cour de la Bourse de Bordeaux. Louis DUSSAULX, noble de La Réole et ancien garde de Sa Majesté le Roy, réclame que Bernard soit condamné à lui payer 150 livres, somme contenue dans une lettre de change qu'il n'a pas honoré, majorée des intérêts. Une lettre de change est un écrit par lequel un créancier donne à un débiteur l'ordre de lui payer une somme définie à une échéance donnée. Injonction lui est donc donnée par la Cour de payer sous peine de voir ses biens meubles et immeubles saisis et vendus, et d'être lui-même emprisonné. Je n'ai pas le fin mot de l'histoire, mais si Bernard CHAUMETTE contracte des dettes qu'il ne rembourse pas, on peut imaginer que sa tante Jeanne LANDE, propriétaire d'une ferme à Listrac, ne l'ait pas jugé assez digne de confiance pour lui laisser le domaine en héritage.

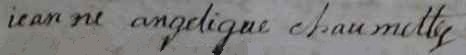

- Jeanne Angélique CHAUMETTE 297 , née le 1er février 1720.

- Pierre CHAUMETTE, né le 7 juin 1721. Il vit aussi à Langon, non loin de son frère Bernard. Trop proche, sans doute, puisque sa tante Jeanne LANDE l'a aussi écarté de sa succession.

- Marie Anne CHAUMETTE, née le 24 octobre 1722, à Bordeaux mais dans la paroisse Saint-Seurin.

Je ne trouve malheureusement pas le décès de Pierre CHAUMETTE 594 ni celui d' Anne LANDE 595 . Suivant le contrat de mariage, à la mort du premier des deux époux, l'autre touche la somme de 1 000 livres

Je n'ai pas trouvé le décès de Pierre CHAUMETTE, entre 1728 et 1778, ni à Bordeaux Ste-Colombe, ni à Langon. Alors où est-il allé mourir ?

Par contre, à Langon, il semble y avoir un autre Pierre CHAUMETTE : marié à Marie BARDON, ils ont plusieurs enfants : Jean CHAUMETTE (né le 27 août 1755 et mort à 18 ans le 20 mars 1774), Jeanne (née le 7 mars 1758), Marie (née le 1er août 1761), Jeanne (née le 3 septembre 1774). Un sieur Charles CHAUMETTE, époux de demoiselle Jeanne BAPEL est mort à 82 ans le 27 juin 1767. Il y a aussi un mariage de Catherine CHAUMETTE, fille de Bernard CHAUMETTE bourgeois et de Anne DUPIN, le 30 avril 1774 (ce Bernard n'est pas notre ancêtre Sosa 1188).

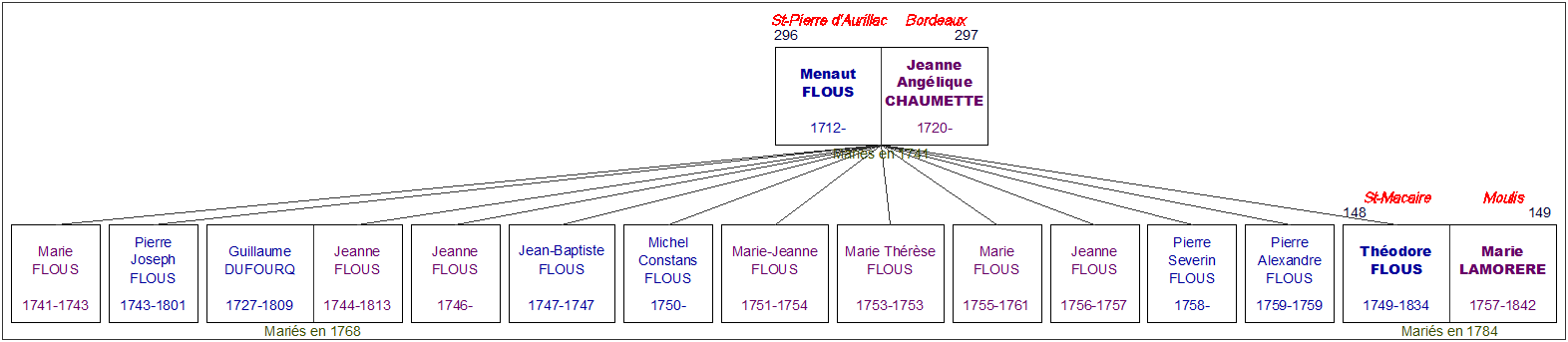

On constate que Bernard et Pierre CHAUMETTE, les deux frères de Jeanne Angélique CHAUMETTE 297 , ont quitté Bordeaux où ils sont nés pour aller vivre dans la ville de naissance de leur père, à Langon. Je ne connais pas la raison de ce changement de lieu de vie, la cause de ce retour aux sources, mais ils ne sont pas les seuls à faire le voyage. En octobre 1740, Jeanne Angélique CHAUMETTE 297 elle-même part de Sainte-Colombe pour venir s'installer dans la paroisse Notre-Dame du Pian-sur-Garonne, dans la juridiction de Saint-Macaire. Mais dans son cas, j'en connais la raison ! Elle vient simplement se rapprocher de son fiancé, Menaut FLOUS 296 .

Trois mois après ce déménagement, le 14 janvier 1741, Menaut FLOUS 296 épouse Jeanne Angélique CHAUMETTE 297 au Pian-sur-Garonne, où le jeune marié de 28 ans vit dans la propriété de Massac.

Mais c'est à Saint-Macaire que le jeune couple s'installe finalement, dans la paroisse de Saint-Martin. J'ignore de fait qui est resté à Massac pour tenir les rênes de la propriété, certainement l'un de ses frères. Menaut FLOUS 296 , qui est bourgeois et jurat de cette ville, et Jeanne Angélique CHAUMETTE 297 ont 13 enfants tous nés à Saint-Macaire, mais peu ont survécu :

- Marie FLOUS, née le 4 octobre 1741 et décédée à 1 an et demi le 1er juin 1743.

- Pierre Joseph FLOUS, né le 19 janvier 1743 et décédé à 58 ans le 16 août 1801. Il est jurat de Saint-Macaire en 1765. Marié à Marie ESPAIGNET, c'est lui plus tard qui dirige la propriété de Massac à Saint-Pierre d’Aurillac, et reprend le nom FLOUS DE MASSAC. Cette propriété est ensuite exploitée par ses gendres, puis elle est vendue plusieurs fois : elle s’appelle aujourd'hui le domaine Flous et existe toujours.

- Jeanne FLOUS, née le 3 novembre 1744. Avec sa mère, elle déménage à Listrac. Le 2 février 1768, elle y épouse Guillaume "Aîné" DUFOURQ *1, chirurgien au Porge et procureur d'office de Lacanau, après maintes péripéties ; en effet, DUFOURQ et le curé irlandais du Porge DANAHY (qui sera le futur curé de Listrac à partir de 1789) se détestent cordialement. Sans doute Guillaume a-t-il des idées sur la laïcité de l'Etat qui ne plaisent guère au prêtre... Quoi qu'il en soit, DANAHY essaie d’influencer BIRON (l'actuel prêtre de Listrac) qui refuse de les marier ! A cela s'ajoute l'état mental de Menaut, le père de la mariée, qui est devenu fou ! Le curé BIRON a alors besoin d'une autorisation spéciale du Vicaire Général, Monseigneur BONDIN, pour qu'il procède à la cérémonie avec le seul consentement de sa mère, Jeanne Angélique. La cérémonie finit quand même par avoir lieu le 2 février 1768. Une fois mariée, Jeanne aura 3 enfants :